Le beau village d'Orp, qui s étend le long de la Gette entre Noduwez et Jandrain, présente un grand intérêt sous le double rapport historique et archéologique ; il mérite en outre d'être signalé comme l'une des localités les plus remarquables du canton de Jodoigne, au point de vue de l'activité industrielle. La signification de son nom est Vieux village (oud dorp ; prononcez a dorp), ainsi qu'on peut le conjecturer d'après les formes primitives sous lesquelles on le trouve d'abord : Hadorp (1138), Adorph (1156, 1159), Auendorp (1161), Adorp (1175, 1280, 1421), Hardorp (1184), par contraction Aorb (1160) et Aorp (1173). Plus tard la première syllabe disparut et l'on écrivit simplement Orp (1317, 1371), en latin Orpium (1262). En 1374, on trouve Orp sour la Jauche.

Comme il s'était formé deux agglomérations distinctes, ayant chacune un oratoire, on les distingua par les désignations de le Grand et le Petit, qui devraient y rester attachées, tandis que la commune entière s'appellerait simplement Orp. On a dit tantôt Orp le Grant (1327, 1375, 1164, 1472, 1492), tantôt Orp le Grand (1383, 1435, 1576-1577, 1632, 1656, 1079, 1607, 1731, 1788), plus rarement Orpe le Grand (1662), en latin Orpium magnum (13S5, 1639), en flamand, Grooten Adorp (1435). On trouve aussi Olgrand (1709), ce qui se rapproche de la prononciation locale : Ol le grand.

C'est par erreur que des Comptes de relief de l'an 1378-1379 placent une localité du nom d'Erpse près de Marilles (versus Mariles, in Gallice patria) ; il faut lire dans ce texte Orp.

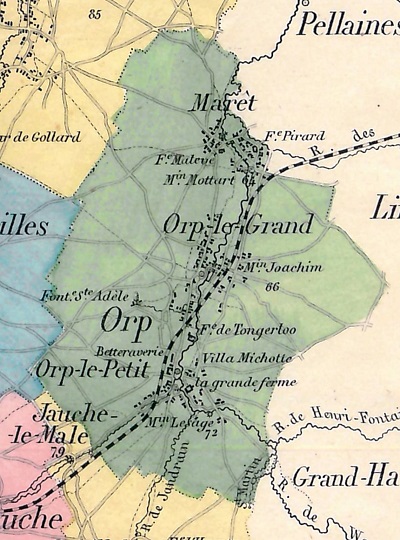

Orp est limitrophe de Noduwez, Pellaines (province de Liège), Lincent (idem), Petit-Hallet (idem), Wansin (idem), Jandrain et Marilles. Il est situé à 3 kil. S.-S.-O. de Pellaines, O. de Lincent, et E. de Marilles, 4 kil. S.-E. de Noduwez et O.-N.-O. de Petit-Hallet, 4 1/2 kil. N.-N.-E. de Jandrain et N.-O. de Wanzin, 10 kil. E. S.-E. de Jodoigne, 55 1/2 kil. S.-E. de Bruxelles et 59 kil. N.-N.-E. de Nivelles.

L'église d'Orp-le-Grand se trouve située par 56 grades 33 de latitude N. et par 2 grades 95 de longitude E. L'altitude du sol, prise au niveau du seuil de la porte d'entrée, est de 66 mètres pour la chapelle de Maret, de 69 m. 23 pour l'église d'Orp-le-Grand, de 70 m. pour l'église d'Orp-le-Petit.

Le procès-verbal de délimitation a été ouvert le ? et clos le ?

Le cadastre divise le territoire d'Orp en cinq sec-lions : la section A ou de l'Arbre Sainte-Adèle, la section B ou de l'Église, la section C ou de la Grosse borne, la section D ou d'Orp-le-Petit, la section E ou de la Fontaine-Sainte-Adèle.

Au 1er janvier 1865, ces sections se trouvaient morcelées en 3,981 parcelles, appartenant à 670 propriétaires, donnant un revenu cadastral de fr. 65,009-8-1 (sol : 56,491-84 ; bâtiments : 8,518-00) et ayant une contenance de 942 hectares 9 ares 70 centiares (imposable : 915 hect. 52 a. 70 ca. ; non imposable : 26 hect. 57 a. 00 ca.).

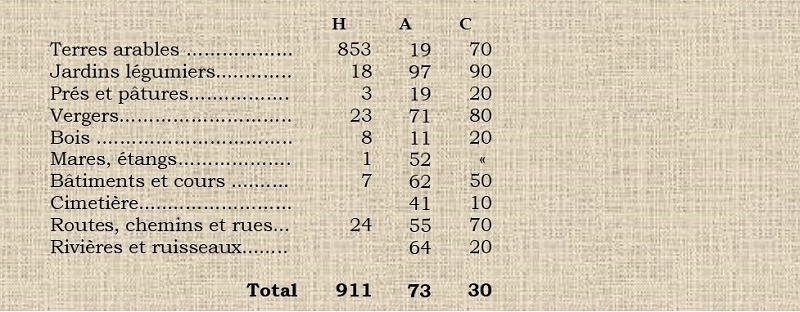

Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1834:

(En 1686, Orp-le-Grand comprenait 411 bonniers, dont 396 b. de terres, 10 b. de pâturages, 2 b. de bois, 3 b. de communaux; Marêt 205 b., dont 192 b. de terres, 11 b. de prairies et de closières, 2 b. de communaux, et Orp-le-Petit 238 b., dont 208 b. de terres, 11 b. de prairies et de closières, 1 b. de pâchis. 11 b. de bois et 7 b. de communaux).

On comptait :

- à Orp-le-Grand, en 1278, 75 foyers ; en 1374, 106 ménages ; en 1376, 70 foyers ; en 1403-1404, 50 foyers ; en 1435, 46 foyers ; en 1464, 44 foyers ; en 1472, 36 foyers ; en 1492, 10 foyers ; en 1526, 32 maisons, dont 1 à 2 foyers ; en 1560-1561, 10 foyers ; en 1569-1570, 42 foyers ; en 1654-1656, 32 foyers ; en 1686, 42 maisons, 1 moulin et 2 brasseries ;

- à Marêt, en 1278, 45 foyers ; en 1374, 58 ménages ; en 1376 et en 1403-1404, 30 foyers ; en 1435, 22 foyers ; en 1464, 16 foyers ; en 1472, 12 foyers ; en 1492, 5 foyers ; en 1526, 19 maisons ; en 1560-1561, 20 foyers ; en 1568-1569, 23 foyers ; en 1654-1656, 20 foyers ; en 1686, 16 maisons et 1 brasserie ;

- à Orp-le-Petit, en 1374, 89 ménages ; en 1435, 32 foyers ; en 1464, 34 foyers ; en 1472, 27 foyers ; en 1492, 7 foyers ; en 1526, 26 maisons, dont 1 à 2 foyers ; en 1686, 17 maisons et 1 franche taverne ;

- dans toute la commune, en 1856, 310 maisons.

Orp-le-Grand, 146 maisons ; Marêt, 80 maisons ; Orp-le-Petit. 84 maisons.

La commune d'Orp se compose de trois villages bâtis tons trois dans la vallée de la Petite-Gette et qui semblent former la suite l'un de l'autre. L'agglomération principale, qui est placée au centre, offre l'aspect d'un bourg ; la place est embellie par une église d'un aspect monumental, et dans la rue qui conduit à la station on remarque plus d'une habitation construite avec élégance.

La plupart des maisons d'Orp-le-Grand se trouvent à l'O. de la rivière, tandis que le contraire a lieu à Marêt ( Maressem, 837 ; Mareys, 1278 ; Marehis, XIIIe siècle ; Maris, 1305, 1327, 1333, 1340, 1374, 1435, 1461, 1472, 1492, 1543 ; Maresch, 1435 ; Marez, 1441, 1620, 1632, 1690, 1718 ; Marex, 1456, 1457 ; Maretz, 1687, 1731, 1761 ; Maret, 1714, 1716 ; en latin, Marescum, 1335), où la plus grande partie du village occupe, à l'E. de la Petite-Gette, un espace assez resserré entre ce cours d'eau et la Bacquelaine, qui forme en cet endroit la séparation de la commune et de Pellaines. Le nom de Marêt se retrouve en France, où existent des communes du nom de le Marêt (départements de Jura et du Var) et Marest (dép. de l'Oise, du Pas-de-Calais, etc.).

Orp-le-Petit (1435, 1492, 1697, 1709, 1788 ; Orbe Petit, 1374 ; Orpe le Petit, 1419 ; en flamand, Cleine Adorp, XIVe siècle), situé au S. d'Orp-le-Grand, n'en est plus séparé depuis que l'on a construit dans l'espace intermédiaire l'une des stations du chemin de fer de Tamines à Landen et une grande fabrique de sucre de betteraves. Autour d'une vieille chapelle est groupé un hameau assez considérable, où l'on remarque, sur une hauteur, la Villa Michotte, séjour des derniers seigneurs et, dans le vallon, deux grandes fermes, dont une d'apparence ancienne. Les maisons d'Orp-le Petit se prolongent : d'une part, vers Petit Hallet, le long du Ri de Henri-Fontaine, et d'autre part, vers Jauche, le long do la Petite-Gette.

A 850 mètres au S.-O., A la Fontaine Sainte- Adèle (Sainte-Adile, 1709), petit groupe de deux maisons, voisin d'une source renommée comme miraculeuse ; à 650 m. au S., la Ferme de Tongerloo (Cense de Tongerloux, 1549), ainsi appelée d'après le monastère auquel elle appartenait.

Tierleau (le Tirsaux, 1729) ; Haut Champ ; Saut de la Gette ; Chemin de Madame ; l'Epinette ; Campagne de Marêt (Campagne de Mare, an IX) ; Ferme Malecé ; Ferme Pirard ; Moulin de Marêt (Moulin de Maresses, 1468-1469 ; Moulin de Marès, 1661), ou Moulin Mottart ; Fond de la Bacquelaine (XVIIe siècle) ; Campagne de la Toubelle (In territorio de Mares, loco dicto Al Tombel, 1340 ; in loco dicto Tombelle, prope viam tendentem de Adorp versus Thenis, 1456 ; Al Tommebelle, 1603 ; la Tombelle de Mare, 1729) ; Buisson de Houx ; le Paradis (En Paradis, 1603 ; le Paradis, 1716, 1729) ; le Coulant d'eau ; le Gros fossé (terrae dictae de Fosse, 1456) ; le Ronckroy (Rouchoix, 1729) ; Grande campagne ; Champ de l'arbre Sainte Adèle, jadis Bois Sainte Adèle (Boy Saincte Adèle, 1590 ; Bois Sainte Adelle, 1603); l’Hepplette ( 1729) ; la Vigne ; Campagne de Corbut (an IX) ; Campagne du Gibet (an IX) ; A la Vieille voie (1620, 1716 ; chemin d'Orp le Petit à Tirlemont nommé le Viel voye, 1729) ; Aux Fauls lions (an IX) ; Bruyère Vaudedal ; la Bruyère (Campagne de la Broière, 1787) ; Pré du Curé ; Grosse borne (an IX) ; la Noo (Campagne del Noe, 1468-1169) ; Piroy ou Pierroy ; Moulin d'Orp le Grant (1459-1460) ou Moulin Joachim ; Mont de Pellaines ; Fond de la Gette (Fond delle Jausse, 1716 ; Fond de la Jauce, 1729) ; Champ d'Odens (Audens, 1729) ; Dessus les prés de Crécou ; Dessus le Château ; Château Michotte ; Ferme Jonet ; Franche taverne ; Château d’Orp le Petit ou Ferme Dumoulin ; Champ des Bois ; Champ du Pont d'oie (Pont à l’Ane, 1468-1469) ; Moulin Lesage ou Moulin Renson ; Beaumont (Chavée de Beaumont, 1468-1469 ; Biamont, 1813) ; Campagnette ; Grand Warichet (1813) ; Al Vaux ; Batterie de Chanvre, ou Vieux moulin ; Chemin de Namur ; Chemin de Petit Hallet; Chemin de la Fontaine des Chats; Chemin de Thines; Chemin des Bottresses ; Voie des Anes ; Sentier du Meunier (Piessente du Meunier, 1729).

Voie d'Orpe à Balastre (1420) ; Dsabds beemt ou la Prairie de l'Abbé, à Marêt, à la Place (1435) ; Fief de le Clabeck, à Orp-le-Petit (1440) ; Court de Jean d'Athin (1460) ; Voye de Montenaken, En Malone, Preit à Flechet, Fossés d'Orp le Petit, En la Basse Ruwe, Campagne de Censeroux, cités en 1468-1469 ; Cheruage de Grégoire de Glimes, à Orp-le-Petit (1532) ; Au Buira, A Rendufosse, la Vigne de Marès, cités en 1603 ; Cense Morlet, appartenant à Albert Halet, à Orp-le-Petit (1654) ; le Bois de Robiet, près de la Fontaine Sainte Adelle (1745) ; les Douairs (Campagne du Dohier, an IX), Derrière les Champs, A la Croix, En Préal, Les 44 verges, Les sept bonniers, Petite ahanière, Fond de Jeudenrvaux, Au Soufflet, cités en 1729 ; les Plates Tiennes (les Plates Montagnes, 1821), Tiège au Gironveau, Buisson d'eau (Buisson d'Oo, à Marêt, 1729), cités en l'an IX.

Le sol est accidenté, particulièrement ves le sud ; les vallées sont profondes et resserrées et se présentent entre de vastes plateaux, presque complètement déboisés. Le sol est argileux, sablonneux en partie et très marneux Les points culminants se trouvent : à l'E. à l'endroit dit le Haut de la Noo ; à l'O., au Bois de la Justice.

Le système sénonien domine dans la partie méridionale de la commune, où il affleure des deux côtés de la vallée, entre Jauche et Orp-le-Petit, à l'E. du ruisseau de Jandrain et depuis Orp-le-Petit jusqu'à Orp-le-Grand. Le système maestrichtien se montre en deux endroits, près de l'église. Dans la majeure partie de la commune, sauf sur le plateau à l'O., et notamment le long du chemin de Noduwez, où l'étage inférieur ou marin du système landénien se montre, le sous-sol est formé par l'étage supérieur ou fluviomarin. Ce même système affleure, à son tour, aux deux côtés de la vallée, entre Jauche et Orp le Petit, à l'E. du ruisseau de Jandrain et au N.-O. de Marêt. Presque partout le sol est formé par le limon hesbayen du système diluvien

Cette formation géologique est caractérisée par la présence de la glauconie grossière, qui a été employée, à cause de sa légèreté, dans la construction des belles voûtes de l'église abbatiale de Villers, où l'on a constaté l'existence de coquilles bien conservées. C'est cette glauconie grossière qui est aussi employée pour l'établissement de fours à cuire le pain, usage auquel elle est très propre, parce qu'elle durcit à l'air et résiste parfaitement au feu. En devenant de plus en plus friable, elle se transforme en une glauconie sableuse, qui renferme beaucoup de sable quartzeux ; ailleurs, en perdant le calcaire qu'elle contient, elle forme, notamment à Marêt, une roche argileuse mélangée de grains verts, qui se présente en assises importantes non stratifiées, mais divisées en prismes irréguliers par des fissures verticales et horizontales.

On extrait une grande quantité de marne dont une partie sert à amender les terres et l'autre partie à alimenter deux fours à chaux permanents, établis depuis quelques années, l'un à l'O. de l'église d'Orp-le-Grand, l'autre au pied du château d'Orp-le-Petit.

Le territoire d'Orp appartient en entier au bassin de l'Escaut. Il est arrosé par la Petite-Gette, le Ruisseau de Henri- Fontaine, la Fontaine Saint-Martin, le Ruisseau de Jandrain et le Ruisseau de Bacquelaine.

La Petite-Gette, ou, comme on l'appelait autrefois, la Jauche, vient de Jandrain, reçoit le Ruisseau de Henri-Fontaine (r. dr.), active le moulin d'Orp-le-Grand par une chute d'eau de 0 mètre 21 et celui de Marêt par une chute de 0 mètre 55, reçoit le Ruisseau de Bacquelaine (r. dr. N. sert de limite entre Orp et Pellaines, et pénètre tout à fait dans cette dernière commune, après un cours d'environ 1,800 mètres, dont 600 mitoyens, dans la direction du N.-E., puis du N.

Le Ruisseau de Henri-Fontaine ou de Hallet vient de Petit-Hallet, entre dans Orp divisé en deunx bras qui se rejoignent bientôt, active le moulin d'Orp-le-Petit par une chute d'eau d'1 mètre 18, reçoit le Ruisseau de Jandrain (r. g.), et se réunit à la Petite Gette, près et en amont de la chapelle d'Orp-le-Petit, après un cours d'environ 1,600 m., dans la direction générale du N.-O.

La Fontaine Saint-Martin, affinent du précédent, vient de Jandrain, où elle prend sa source près de la limite d'Orp, arrose cette dernière commune, puis pénètre dans celle de Petit-Hallet, après un cours d'environ 600 m., dans la direction du N.-N.-E.

Le Ruisseau de Jandrain vient du village dont il porte le nom, et se réunit au Ruisseau de Henri-Fontaine après un cours d'environ 1,000 m., dans la direction du N.-N.-E.

Le Ruisseau de Bacquelaine (la Baqclainne, 1729 ; la Bacquelaine, 1747) vient de Lincent, forme la limite entre Pellaines et Orp et se joint à la Petite-Gette, en amont du hameau de Marêt, après un cours, constamment mitoyen, de 1,350 m., dans la direction de l'O.-N.-O.

Nous ignorons lequel de ces affluents de la Jauce s'appelait autrefois le Warnelle (en 1468-1469).

La célèbre Fontaine de Sainte-Adèle (Fons Sanctae Adiliae, MOLANUS ; Fontaine Sainte Adélie, 1468-1469), située à 878 m. d'Orp-le-Grand, vers l'O., à 14 m. au-dessus du niveau de la place du village, et dont les eaux allaient se confondre à celles de la Petite Gette, ont été détournées en 1853 et sont conduites, au moyen de tuyaux en poterie, dans cinq jolies bornes-fontaines. Au moyen de la faible somme de 2,700 fr., dont un tiers a été payé par l'État et les deux autres tiers fournis par des souscriptions particulières, on a procuré de l'excellente eau potable à 150 familles qui en manquaient absolument. Ce travail n'est que le rétablissement de ce qui existait au XVIe siècle, car alors, comme nous l'apprend Molanus, la fontaine alimentait presque toutes les habitations d'Orp-le-Grand. En 1861, on a utilisé de la même manière la Fontaine Saint-Pancrace, au profit du hameau de Marêt, où il existe aussi cinq bornes-fontaines.

Les habitants d'Orp se servent encore des eaux des Fontaines Houhiet et de Fontigny.

On comptait à Orp : en 1662 , 300 communiants environ ; en 1708, 328 communiants ; à Orp-le-Grand, en 1709, 242 habitants ; en 1784, 392 habitants, dont 64 hommes, y compris 2 religieux, 66 femmes, 88 garçons et 59 filles âgés de plus de 12 ans, 52 garçons et 63 filles âgés de plus de 12 ans (dans la paroisse, 793 personnes, dont 315 hommes et garçons de plus de 12 ans, y compris 1 prêtre et 2 religieux, 270 femmes et filles âgées de plus de 12 ans, 97 garçons et 111 filles âgés de moins de 12 ans) ; à Marêt, en 1709, 110 habitants ; en 1784, 214 habitants, dont 36 hommes, y compris 1 prêtre, 43 femmes, 48 garçons et 38 filles âgés de plus de 12 ans, 21 garçons et 28 filles âgés de moins de 12 ans ; à Orp-le-Petit, en 1709, 114 habitants ; en 1784, 176 habitants, dont 32 hommes, 37 femmes, 40 garçons et 30 filles âgés de plus de 12 ans, 21 garçons et 16 filles âgés de moins de 12 ans ; dans toute la commune, en l'an XIII, 890 habitants, dont 252 à Marêt et 216 à Orp-le-Petit; au 31 décembre 1881, 1,301 habitants; au 31 décembre 1856, 1.567 habitants, dont 398 à Marêt et 591 à Orp-le-Petit; au 31 décembre 1867, 1,566 habitants (wallons).

Les anciens registres des baptêmes, mariages et décès commencent en 1640.

Les bois ont été défrichés, à l'exception de quelques sapinières, d'une étendue de 2 hectares environ. Des vignobles qui existaient jadis il n'est resté que le nom.

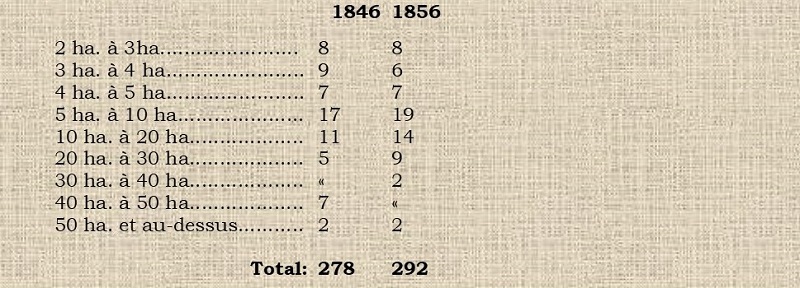

D'après les recensements généraux, les exploitations agricoles se classaient de la manière suivante par rapport à leur étendue :

La seule exploitation de plus de 50 hectares est la ferme de Michel-Joseph Berger (auparavant Marie-Louise Dumoulin), située vis-à-vis de la chapelle d'Orp-le-Petit, vers l'O. ; elle comprend 90 hectares. La ferme de MM. Ferdinand Dumoulin et consorts, dite la Grande Ferme, est réduite à 40 hectares environ.

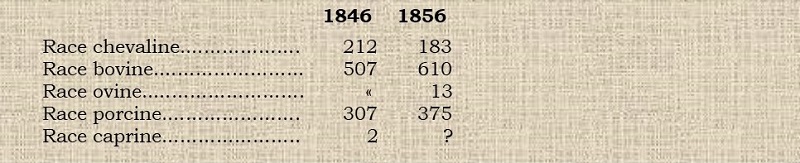

Le nombre des animaux domestiques constaté à Orp par les recensements généraux s'élevait à :

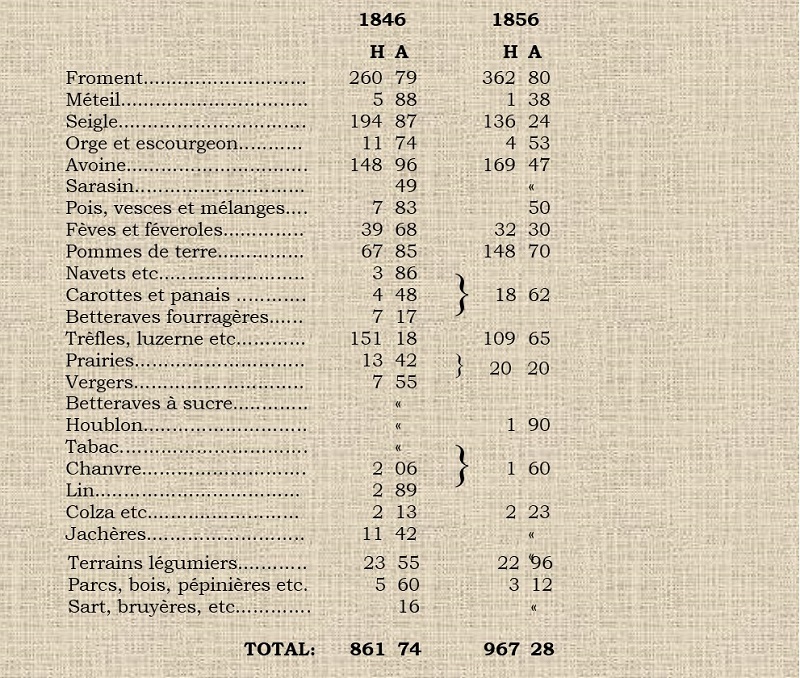

Les terres exploitées par les cultivateurs de la commune se répartissaient ainsi :

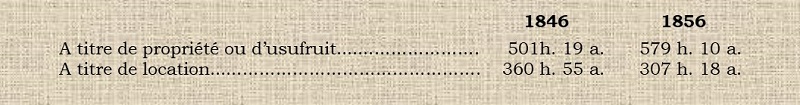

Ce chiffre total se subdivisait en biens exploités :

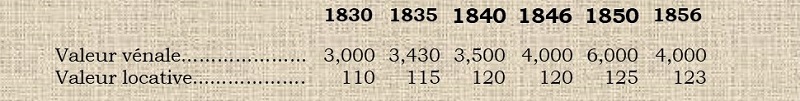

En moyenne l'hectare de terre était estimé à:

L'ancienne verge linéaire a 16 1/2 pieds de Louvain.

Il existe à Orp trois moulins à eau, tous servent à la mouture du grain. Jadis le domaine ducal de Brabant possédait à Marêt un bien pour lequel il payait â l'abbaye de Saint-Laurent, de Liège, un cens de 6 deniers et 2 esterlings. Il s'y trouvait un moulin à eau qui, en 1278, rapportait 57 muids de blé (ou 57 livres) et était affermé : en 1376, moyennant 32, en 1388, moyennant 30 muids de grain, par an, mais qui avait disparu, en 1403-1404. Quelques années après, Jean Simon, de Marêt, prit ce terrain en arrentement du domaine, pour 7 1/2i setiers de froment par an, et y éleva une usine, qui passa ensuite au chapitre de Saint-Barthélemy, de Liège. Ce bâtiment ayant été emporté par les eaux, on le restaura, puis, le 15 juin 1661, on y replaça le resbalck ou radier, en présence des meuniers d'Orp-le-Grand et de Linsmeau. L'usine doit avoir été aliénée par les chanoines, car, vers 1745, un moulin situé à Marêt fut cédé par Alexandre Legrand à Guibert de Hemptinne et à sa femme, Marie-Josèphe Englebert. C'est aujourd'hui un établissement important, qui travaille, non-seulement pour la localité, mais aussi pour le dehors. Il appartient actuellement à Mme veuve Mottart. Il a 4 couples de meules. La retenue d'eau est à 64 mètres 35 au-dessus du niveau de la mer.

Le Moulin d'Orp-le-Grand ou Moulin Joachim n'est pas moins ancien que celui de Marêt. En 1278, il produisait au domaine ducal un revenu de 18 muids de 18 muids de blé ; il était affermé, en 1376, moyennant 15 muids ; en 1388, moyennant 30 muids, et, en 1401, moyennant 36 muids de regon ou seigle. Il fut brûlé le 22 septembre 1637 par la garnison hollandaise de Maestricht et l'on attribua alors le droit de banalité à Orp-le-Grand et à Marêt au moulin de Jauche-le-Male. Cette banalité, après être devenue une propriété de la famille d'Arenberg, fut vendue, avec l'emplacement du moulin d'Orp-le-Grand, à Antoine Legrand, habitant de Marêt, après qui elle passa à Jean-Jacques Renson (relief du 10 mai 1731). Celui-ci eut pour héritiers ses frères George et François (r. du 24 octobre 1754), puis les enfants de celui-ci et de Catherine Wouters, Henri, Grégoire et François Renson (r. du 24 octobre 1783). Le moulin a trois couples de meules, le niveau du radier est à la hauteur de 66 m. 98.

Nous n'avons absolument aucun renseignement sur la Batterie de chanvre, sur la Petite-Gette, jadis le Vieux moulin, qui existe en amont d'Orp-le-Petit, au niveau de 75 m. 10. Quant au Moulin Lesage, il a été établi par M. Grégoire Lesage, de Malmaison, dans le Luxembourg, sur un bien communal contigu au Ruisseau de Hallet et voisin du Pont-d'Oie (arrêté de la Députation permanente du conseil provincial, du 6 août 1846) ; il n'a que deux paires de meules et sa retenue est à la hauteur de 72 m. 12.

Il y a 5 brasseries, qui occupent 23 ouvriers et 5 ouvrières ; 2 distilleries, qui occupent, l'une 8 et l'autre 4 ouvrières, et qui sont activées par des machines à vapeur, de la force de 2 chevaux, dans la première ; de 3 chevaux, dans la seconde ; 2 tanneries, établie, l'une par M. D. Paheau (arrêté de la Députation, du 19 novembre 1843), l'autre par M. Alfred Verbergh (arrêté du 4 septembre 1867).

La féculerie de pommes de terre, de M. Libert (arrêté du 6 février 1851), n'est plus en activité. Une société, sous la raison sociale Dumoulin, Pirard et Cie, a fait construire entre les deux Orp, près de la station, une fabrique de sucre de betteraves, comprenant 20 fours à carboniser les os, un four à revivifier le noir animal, un gazomètre pour la fabrication du gaz nécessaire à l'établissement, 5 machines à vapeur (1 de la force de 30 chevaux, 1 de 10 chevaux, 2 de 8 chevaux et 1 de 6 chevaux) et 4 chaudières. Cette usine, dont l'érection a été autorisée par la Députation permanente le 11 octobre 1869, et dont les bâtiments sont actuellement achevés, peut mettre en œuvre, année commune, cinq millions de kilogrammes de betteraves.

Quelques ouvriers quittent en été la commune pour exercer au dehors la profession de maçon.

Le chemin de fer de Landen à Tamines traverse Orp sur une longueur de 4,000 mètres environ. Les chemins vicinaux et sentiers sont au nombre de 70 et se développent sur une étendue de 54,523 m., dont 11,880 sont pavés.

Orp est sillonné par les chemins de grande communication nos 49 (de Linsmeau à la province de Namur par Jauche) et 141 (d'Orp à Petit-Hallet), qui sont pavés sur toute leur longueur, qui est de 4,515 m. pour le premier, de 1,054 m. pour le second.

La commune a été autorisée à lever un péage égal à la moitié du droit que l'État percevait comme droit de barrière : le 24 avril 1848, sur le chemin reliant les trois sections de la commune ; le 2 mars 1852, sur le chemin de grande communication n° 49.

C'est à Orp qu'un ancien diverticulum, baptisé par d'anciennes cartes du nom de Basse chaussée, traversait la Petite-Gette. D'après ces cartes, dessinées et gravées en France du temps de Louis XIV, ce chemin partait de l'abbaye de la Ramée, passait par Hupé (Huppaye), dont la situation est indiquée trop au sud, et à Hodeck (Hédenge), atteignait la rivière à Orp-le-Petit, où on signale un pont appelé Pont Ter-Beck (sic), passait entre les deux Hallet, d'une part, et Lincent d'autre part, et traversait la plaine de Steppes, près de Houtain-l'Evêque, avant de rejoindre la chaussée romaine de Bavai à Tongres. La preuve que le passage s'opérait par Orp-le-Petit, c'est que, de temps immémorial, il se percevait dans ce hameau aux ponts situés sur la Petite-Gette et sur de ruisseau de Henri-Fontaine, au confluent de ces deux cours d'eau, un péage consistant en deux sous par chariot. Circonstance à noter, le péage était levé au profit de la bourgade de Landen, à la condition d'entretenir les ponts du hameau.

D'après la tradition, ce serait Pépin de Landen qui aurait fait construire ces ponts, afin de faciliter les pèlerinages vers Nivelles ; on oublie que l'abbaye ou chapitre de Nivelles ne fut fondé qu'après la mort de ce prince et que Landen, comme ville ou franchise, ne date que de l'an 1200 environ. Si cette localité intervint dans l'entretien des ponts d'Orp-le-Petit et le prit à sa charge, ce fut sans doute parce que ses administrateurs en reconnurent l'utilité pour leurs communications avec les environs de Jauche et de Jodoigne. Les percepteurs eurent plus d'une fois des contestations avec des particuliers qui se prétendaient exempts du paiement du tonlieu : ainsi, le 2 mai 1729, vers les 9 heures du soir, on voulut faire passer sur le pont trois chariots chargés de chaux, venant de Namur, et destinés au recteur de la chapelle d'Orp-le-Petit, et, sur le refus des conducteurs d'acquitter le péage, le nommé Jean-Jacques Mottoul employa la force pour les arrêter; en juillet 1778, une contestation semblable s'éleva entre les « bourgemaitres et échevins de Landen Fermé, » d'une part, et le nommé Michotte, agissant au nom du curé de Jandrenouille. A proximité de ces ponts, vers l'O., il y avait une taverne franche ; en en démolissant les bâtiments, en 1844, on y trouva une pierre portant le millésime de 615, c'est-à-dire de 1615, car les chiffres dits arabes ne furent employés que plusieurs siècles après le septième.

Si l'on en croit des opinions qui ont actuellement cours, la taverne portait le nom de franche parce que les pèlerins allant à Nivelles y étaient admis et réconfortés gratuitement ; en réalité, on la nommait ainsi parce qu'elle était, à titre de dépendance de la seigneurie d'Orp-le-Petit, exempte de payer les impôts sur la vente des boissons.

Orp-le-Petit était un centre d'où rayonnaient diverses voies. Celle qui allait vers la Ramée se prolongeait vers Perwez et y coupait même la grande chaussée romaine pour atteindre la Sambre : de là le nom de Voie d'Orpe à Balastre, qui lui est donné dans son compte de l'année 1420. A l'est de la Gette : à Lincent, à Petit-Hallet, à Grand-Hallet, elle porte le nom de Chaussée de Nivelles. Un deuxième chemin, remarquable par les vestiges de l'établissement de Mosembais (voir plus haut, à Noduwez), reliait le hameau à Marilles. Un troisième, allant vers Tirlemont, passait à Marêt dans une campagne à laquelle est resté la désignation significative d'Al Tombel (Al Tombhelle, « à la voye qui tent d'Orp-le-Grand à Tillimont, 1603 » ; « près du chemin qui va d'Orp à Nondué, à la Tonbel, 1676 ») ; on l'appelait la Vieille voie, désignation qui atteste peut-être une existence antérieure à l'ouverture des chaussées romaines. Un quatrième, se dirigeant vers le N.-E , s'appelle encore le Chemin de Montenaken, un cinquième, vers le Sud, continue ; le Chemin de Tirlemont sous le nom de Chemin de Namur; un sixième, le Chemin d'Huy, va à Wasseige, etc.

Orp-le-Grand n'offre pas cette convergence de chemins ; en visitant le carrefour que forment la jonction de ceux que l'on appelle Vieille voie, Chavée du Gibet et Chemin du Chaufour, à 200 mètres à l'O. du village, on s'aperçoit de la différence de niveau qui existe entre ce point et la vallée, et de la grande difficulté que présentait de ce côté l'accès de cette dernière. Il est probable, cependant, que des habitations ont existé de temps immémorial à Orp-le-Grand, car, en plusieurs endroits, et notamment dans le lieu appelé la Vigne, où se trouve actuellement le cimetière, on a découvert des fondations et des débris, à la profondeur d'un demi-mètre. D'après une légende que Molanus recueillit dans les archives de l'église d'Orp-le-Grand et de la bouche du curé Pierre Longueil, une religieuse vertueuse et charitable, nommée Adilie ou Adèle, gouvernait, du temps de Childeric (probablement le roi Childéric, qui fut assassiné en l'an 667 ou 679), un grand monastère placé à Orp, sur la hauteur. Elle y accueillait surtout les prêtres de l'Ecosse, désignation par laquelle la légende entend les nombreux missionnaires qui vinrent des îles Britanniques en Belgique aux septième et huitième siècles. Comme cet établissement était d'un accès trop difficile, Adilie fit bâtir dans la vallée une église dédiée à saint Martin (l'église paroissiale actuelle), transféra en cet endroit le monastère et y joignit un hôpital, ou plutôt un hospice, pour recevoir les pauvres pèlerins. A sa mort, elle reçut la sépulture dans la crypte du temple qu'elle avait fondé, devant l'autel de Saint-Jean-Baptiste ; plus tard ses restes furent recueillis dans une châsse, exposés à la vénération des fidèles, et particulièrement honorés le 30 juin. Mais aucun ancien document ne fixe l'époque où elle vécut. Dans quelques martyrologes, tels que ceux de l'église Sainte-Gertrude, de Louvain, et de Saint-Gérard ou Brogne, mais non dans ceux d'Orp, elle était qualifiée de sœur de Saint-Bavon, et Molanus, où nous trouvons ces détails, nous apprend encore qu'il avait puisé la même indication dans la bibliothèque du chapitre de Saint-Bavon, où on parlait d'Adilie comme étant vénérée le 8 des calendes de juin ou 25 mai. Mais les bollandistes Perier et Ghesquière regardent la légende comme supposée et comme empruntée, au moins en partie, à celle de sainte Othilie d'Alsace, qui est fêtée le 13 décembre. Quoiqu'il en soit, la châsse d'Adèle était jadis portée en grande cérémonie, au milieu d'un immense concours de fidèles, le jour de saint Michel, et son nom est resté attaché à une belle fontaine qui sort du plateau où s'élevait d'abord son monastère et dont les eaux sont considérées comme salutaires contre les maux d'yeux. Une espèce de grotte, pratiquée au pied d'un vieux tilleul, offre la vieille statuette de la sainte, qu'un grillage protège contre l'empressement des pèlerins et l'indiscrétion des simples curieux. Le millésime 1816 indique l'époque de la restauration de ce petit monument, auquel on arrive par un bel escalier, construit, il y a deux ans, par les soins du curé actuel. La légende de sainte Adèle, amplifiée à Rouge-Cloitre par le mystique Gillemans, a été publiée pour la première fois à Liège, chez Streel, en 1614. Là on lui donne pour parents Alderic, fils d'un prétendu maire du palais Linthérie, et sa femme Persinde.

Si la personnalité de sainte Adèle reste douteuse, Orp peut du moins se glorifier d'avoir été le séjour d'une femme qui a joué un rôle marquant dans notre histoire. Je veux parler de la célèbre Alpaïde, la seconde femme on la maîtresse de Pépin de Herstal, et dont on découvrit, en 1618, à Orp, les ossements, renfermés dans un tombeau placé derrière l'autel de la Vierge et sur lequel on lisait : ALPAIS COMITISSA CONTHORALIS PIPPINI DUCIS. D'après une lettre adressée par le curé Bosschaerts à l'un de ses confrères du voisinage, il aurait fait transporter la pierre tumulaire hors de l'église, parce qu'il était scandaleux de l'y conserver. En 1823, le gouvernement hollandais fit pratiquer des fouilles dans l'église, sous la direction de l'historien Dewez, mais elles furent infructueuses et ne servirent qu'à constater que le pavement du temple avait été considérablement exhaussé. Le lecteur n'ignore pas que l'union de Pépin et d'Alpaïde a provoqué de longs débats entre les érudits. Oubliant que cette liaison devait remonter au delà des dernières années du VIIe siècle, puisque Charles-Martel, le fils aîné de Pépin et d'Alpaïde mourut en 741, à l'âge de 50 ans, tandis que, pendant les années 687 à 714, Plectrude et les fils qu'elle avait eus de Pépin ont constamment été influents à la cour de Herstal, d'anciens légendaires liégeois ont prétendu que le meurtre de saint Lambert avait été provoqué par une scène dans laquelle Lambert avait stigmatisé l'union illicite de Pépin et d'Alpaïde. Les plus anciens chroniqueurs de Liège se taisent sur cette circonstance, qui n'est mentionnée ni par l'auteur anonyme de la première vie de saint Lambert, qui avait appris plusieurs détails sur cet évêque de son disciple Théodène, ni par le diacre Godescal, qui revit le travail de cet anonyme du temps de l'évêque Agilfrid et des rois Pepin-le-Bref et Charlemagne, ni par l'évêque Etienne, par qui le travail de Godescal fut refondu vers l'an 903.

Cependant, dès le neuvième siècle, Réginon attribua la mort de Lambert au zèle qu'il avait montré contre les désordres de la cour et, depuis lors, les chroniqueurs liégeois Anselme, Nicolas, René, Gilles d'Orval, ont à l'envi brodé sur ce thème, en sorte qu'on a pu dire avec raison que plus on s'éloignait de l'époque où les événements s'étaient passés, plus on s'éloignait de la vérité. De là une grande dissidence d'opinion parmi les modernes. L'évêque de Vence Godeau, le baron Le Roy, le père Pagi, Mabillon, les bollandistes, les auteurs de l'art de vérifier les dates, l'historien de l'église Fleury, l'hagiographe Baillet se sont hautement déclarés contre la tradition devenue populaire à Liège ; d'autres, et en particulier René Sluse et M. de Gerlache, ont applaudi au zèle que saint Lambert aurait déployé en cette circonstance et qu'il aurait payé de sa vie. Mais cette dernière thèse est hérissée de difficultés. La plus grande est le caractère de Pépin, qui passa sa longue existence dans des luttes formidables et qui, guerrier intrépide, n'était pas homme à se laisser insulter dans son palais, surtout par l'un de ses obligés, car il avait rétabli sur le siège épiscopal de Maestricht saint Lambert, qui en avait été expulsé par le maire du palais Ebroïn. La conduite de saint Lambert se concilie peu avec ce que l'on sait du caractère modéré de ce prélat et avec le relâchement habituel des mœurs des princes francs, qui en général se montraient peu soucieux des prescriptions sévères de l'Evangile au sujet du mariage.

Si, de plus, on veut déterminer l'époque de la mort de l'évêque, on ne rencontre qu'une indication de nature à nous guider, c'est qu'il expira du temps de l'empereur d'Orient Tibère Absimar, c'est-à-dire de 698 à 707. Or, c'est l'époque de la grande faveur de Plectrude, de ses fils, de ses petits-fils, faveur qui survécut à la mort de Pépin, tandis que, dans les actes officiels, il n'est pas plus question d'Alpaïde que si elle n'avait jamais existé. Celle-ci n'eut évidemment que des relations passagères avec Pépin, dont la compagne préférée fut Plectrude, qui lui donna des fils dès l'année 660 environ, partagea jusqu'à un certain point l'autorité avec lui et après sa mort gouverna seule l'Austrasie jusqu'à ce qu'elle dût subir l'ascendant du fils de sa rivale, Charles-Martel, qu'elle avait d'abord fait emprisonner.

Il n'est point vrai, par conséquent, que Pépin ait répudié Plectrude pour épouser Alpaïde; il est peu probable que le 17 septembre 698 comme le dit Gramaye, vers l'an 700 comme Wichmans l'assure, celle-ci, assaillie de remords, se soit retirée au monastère d'Orp ou en ait reçu la direction de Pépin. C'est également sans apporter de preuves à l'appui de leurs assertions que les chroniqueurs racontent diversement la fin d'Alpaïde. Suivant les uns, elle serait morte à Orp en odeur de sainteté et, ce qui pourrait étayer cette opinion, c'est que du temps de Fisen on conservait au couvent des Croisiers, de Liège, un livre intitulé : de poenitentia Alpaydis. Selon Jean d'Outre-Meuse, après avoir vécu trois ans dans l'abbaye de Bilsen, elle se serait retirée à Orp, où Pépin, avec l'autorisation de saint Hubert, avait fondé une belle église et placé des religieuses venues de Nivelles ; elle y aurait obtenu l'absolution de ses péchés en l'an 681, le mardi après Pâques fleuries, puis elle y aurait été brûlée vive, sur un feu d'épines, par le comte Plandris d'Osterne, frère de saint Lambert, pendant que Charles guerroyait contre les ducs d'Aquitaine et de Bavière. Plus tard les chroniqueurs confondirent la bien-aimée du vaillant maire du palais avec une riche dame de la Hesbaie, qui fonda, au Xe siècle, le chapitre d'Hougarde ; cette confusion se retrouve dans la chronique de Brabant écrite par Édouard De Dynter, au XVe siècle ; on y attribue de grandes donations aux églises, et particulièrement la création des chanoines d'Hougarde, à la maîtresse de Pépin, qui, y est-il ajouté, est enterrée dans l'église d'Orp, près de Jodoigne. Ainsi la découverte du tombeau, en l'an 1618 ne fit que confirmer une circonstance dont l'histoire avait conservé le souvenir.

Le monastère d'Orp disparut, dit-on, dans les guerres civiles. Peut-être ne survécut-il pas aux ravages qui furent la conséquence de la lutte de l'Austrasie contre la Neustrie après la mort de Pépin d'Herstal? Alpaïde avait probablement précédé dans la tombe son mari ou amant. Quant au tombeau qui lui fut élevé et où elle est qualifiée d'épouse (conthoralis), il dut être protégé par la puissance de la dynastie carlovingienne, dont les comtes de Louvain, ducs de Brabant, se prétendirent depuis les héritiers directs. Le tombeau d'Alpaïde, rejeté comme infâme dans un accès de fanatisme mal dirigé, n'était pas celui d'une vulgaire concubine ; on aurait dû montrer plus d'égards aux ossements de la mère du guerrier qui sauva l'Europe du joug des Sarrasins, à l'aïeule du prince qui délivra la papauté du joug des Lombards, à la bisaïeule du grand Charlemagne, à celle dont les plus puissants monarques de l'Europe s'honoraient de descendre.

Dans le testament du comte Éverard et de sa femme Gisèle, qui est daté de la 24e année du règne de l'empereur Louis (en 837 selon les uns, en 873 selon les autres), ces deux nobles époux assignent à Engeltrude, leur fille aînée, les domaines appelés Ermen et Maressem. Ce dernier n'est autre que Marêt, suivant Wichmans, et cette supposition n'a rien que de vraisemblable, car les testateurs possédaient encore d'autres biens en Hesbaie et en font mention. Le village d'Orp apparaît, au XIIe siècle, partagé en trois fractions, dont l'une, Orp-le-Petit, formait une seigneurie particulière, et les deux autres, Marêt et Orp-le-Grand, appartenaient en grande partie à des congrégations religieuses. Dans ces dernières, la juridiction était possédée par les ducs de Brabant, qui y donnèrent des libertés aux habitants, probablement en l'an 1204. Orp-le-Grand et Marêt furent, l'un et l'autre, exemptés de toute redevance servile, à la condition de payer des charges fixes qui consistaient, pour Marêt : en 1278, en 10 livres 7 sous 4 deniers, 9 muids d'avoine (valant 72 sous) et 45 poules (valant 15 s.) ; en 1390, en 8 livres, 8 muids 9 setiers d'avoine et 30 poules ; en 1401-1402, en 8 livres 8 s. 9 d., 8 muids 2 1/2 setiers d'avoine et 30 poules ; en 1654-1656, en 20 livres 3 sous, 10 muids 2 1/2 setiers d'avoine et 20 poules; pour Orp-le-Grand, en 1278, en 15 livres 13 s. 4 d., 11 muids d'avoine (valant 4 l. 8 s.) et 75 poules (valant 25 s.); en 1390, en 121.17 muids 6 1/2 setiers et 50 poules environ ; en 1401-1402, en 12 l. 17 s. 6 d., 11 muids 5 1/2 setiers d'avoine et 50 poules, plus 2 muids 6 setiers payés pour les « famals » de la ville ; en 1654-1656, en 30 l. ; 11 s 7 d., la même redevance en avoine et 32 poules.

Orp fut l'une des localités qui obtinrent un duplicata de la charte de concession de ces immunités. Plus avantagée que Marêt, elle devint une véritable franchise et elle figure même, en cette qualité, parmi les villes du Brabant qui conclurent entre elles et scellèrent, en 1372, un pacte d'alliance. A une époque que l'on ne peut préciser, mais qui remonte, suivant toute probabilité, à l'an 1300 environ, Orp-le-Grand fut érigé en chef-lieu d'une chef-mairie ressortissant au baillage de Jodoigne, dans le Brabant-wallon, et qui comprenait, outre Orp-le-Grand :

Orp-le-Petit, actuellement réuni à Orp-le-Grand ;

Marêt, idem ;

Noduwez ;

Libertange, actuellement réuni à Noduwez ;

Linsmeau, idem ;

Hampteau, actuellement réuni à Op-Heylissem ;

Lincent, commune de la province de Liège actuelle ;

Pellaines, idem.

Orp fut complètement dévasté et brûlé pendant la guerre que le comte de Namur et l'évêque de Liège firent aux ducs de Brabant Wenceslas et Jeanne en 1356 ; si ce que l'on raconte est exact, l'emplacement du village fut alors modifié. Les habitations, dont la plupart se trouvaient sur la rive orientale de la Petite-Gette, furent presque toutes rebâties à l'ouest de la rivière. Il y eut ensuite une longue période de paix, dont on profita pour réparer les ravages de la guerre. Vers 1459-1460, les habitants d'Orp-le-Grand obtinrent la faculté de « planter, groyer, sarter et faire leurs bons profits » de tous les « warisseas » ou terrains vagues existant dans le village, à la seule condition de ne pas les enclore et de payer un cens de 3 sous de Louvain de bonne monnaie. Dans cette concession ne furent pas compris les « warisseas » se trouvant entre le moulin du village et la saywière ou décharge de l'usine. Les habitants de Marêt acquirent aussi la libre disposition d'autres « warissels », de Gilles Masset, receveur du domaine au quartier de Jodoigne, moyennant le paiement de 10 sous 7 deniers, par an.

A chaque guerre nous voyons de nouveaux désastres fondre sur le village : en 1485, Orp-le-Grand et Marêt furent pillés par les partisans des Arenberg et le domaine fut obligé d'accorder une remise à ceux qui y devaient des cens. En 1577, la peste sévit avec violence à Orp-le-Grand et dans les environs ; la population y ayant beaucoup diminué par suite de la mortalité et de la guerre, le meunier Bonaventure Basse ne put payer le prix de son fermage à la Saint Jean 1577 et en 1578, et peu de temps après il fut tué dans son usine même par des soldats à la solde des États-généraux. Le moulin, sorti de ses ruines, fut de nouveau incendié, de même que tout le village, par la garnison hollandaise de Maestricht, le 22 septembre 1637. Presque au début des guerres de Louis XIV contre l'Espagne et ses alliés, en 1671, l'église paroissiale fut en majeure partie consumée par un incendie. Les troupes alliées fourragèrent plusieurs fois le village : en juin 1691, lorsque les Liégeois, en allant rejoindre l'armée des confédérés contre la France, traversèrent les champs s'étendant vers Orp-le-Petit, «en le Vaulx» ; l'année suivante, le lendemain de la fête du Saint-Sacrement, lorsque les alliés vinrent camper à Orp-le-Grand et Petit-Hallet, d'où ils se portèrent sur Thines, Hannut, etc.

A cette époque Orp fut le lieu de résidence d'un soldat intrépide, mais qui n'était pas trop scrupuleux sur les moyens d'arriver à la fortune. Nous voulons parler du partisan Dumoulin, qui acquit et laissa à sa postérité l'ancien château d'Orp-le-Petit. Les violences auxquelles le pays fut alors en proie furent funestes aux mœurs des populations, chez lesquelles un triste caractère de rudesse se perpétua. Orp fut longtemps désolé par les brigandages de la famille Vinckart, dont les membres se rendirent redoutables par leur union, leur audace et leur vigueur. En 1744, des poursuites ayant été dirigées contre eux par ordre du procureur général de Brabant, à propos de coups portés à un nommé Jacques Vander Borcht, les trois Vinckart allèrent trouver le maire d'Orp-le-Grand, Jean-Jacques Mottoulle, et le sommèrent de brûler, en leur présence, les informations prises à leur charge ; Mottoulle ayant répondu qu'elles se trouvaient entre les mains du greffier de la seigneurie, ils lui défendirent, sous les menaces les plus terribles, de donner suite à l'affaire. Longtemps, en effet, on n'osa entreprendre aucune action judiciaire, ni contre eux, ni contre d'autres malfaiteurs, parce qu'ils prenaient immédiatement parti pour ceux-ci et leur prêtaient main-forte ; il arriva même à Jacques Vinckart de saisir le maire Mottoulle à la gorge, parce que, un jour de plaid, cet officier lui avait reproché d'envoyer la nuit ses chevaux pâturer dans les champs de blé. La guerre entre la France et l'Autriche, qui se prolongea de 1744 à 1749, augmentait la sécurité des coupables, mais lorsque la signature de la paix eut amené le rétablissement de la tranquillité publique, la patience des autorités se lassa. Pour mettre fin aux brigandages qui désolaient le pays, on fit opérer, dans le Brabant wallon, une traque générale, qui eut pour conséquence l'arrestation de 15 personnes à Orp et dans d'autres villages. Il fut constaté que les prisonniers étaient coupables de crimes affreux et de délits de toute espèce, au sujet desquels les seigneurs haut-justiciers et leurs officiers n'avaient exercé aucunes poursuites. Le gouvernement se plaignit de cette inertie aux Etats de Brabant en déclarant qu'il allait faire commencer le procès des prisonniers par les soins du prévôt de l'hôtel ou du drossard de Brabant et aux frais des seigneurs, si ceux-ci, dans un délai de huit jours, ne se chargeaient pas de cette besogne, et il demanda en même temps que l'assemblée voulut lui communiquer ses vues sur les moyens de rendre plus prompte et plus efficace l'administration de la justice (3 mai 1752).

Les États essayèrent de tergiverser, en alléguant le droit qu'avaient les personnes arrêtées d'être citées devant leurs juges naturels, et en demandant que les seigneurs fussent invités à commencer le procès des coupables. Mais le gouvernement, tout en acceptant ce mode de procéder (décret du 8 mai 1752), ne resta pas inactif. De nouvelles informations furent prescrites sur l'ordre d'un magistrat qui montrait d'ordinaire peu d'indulgence, le prévôt général de l'hôtel ; les Vinckart furent arrêtés, et, ainsi que leur sœur Barbe, femme de PhiIlippe Minsart, par ordre des maire et échevins d'Orp-Ie-Petit, du 8 juillet 1752), envoyés à Bruxelles et enfermés à la prison dite la Steenporte, où on les livra à la torture. Ils furent condamnés à être pendus et étranglés à Orp et leurs biens confisqués : Barbe Vinckart le 1er mars, son mari, le 2 et Philippe Vinckart, !e 6.

La série des crimes et des délits dont ils étaient les auteurs ou les complices est des plus longues. Dans la nuit du 1er février 1740 ou 1741, Jacques Vinckart avait aidé à voler le ciboire et d'autres objets d'argenterie dans l'église paroissiale et il avait répandu les hosties sur l'autel. En 1745, tandis que ses frères et leurs compagnons forçaient une maison habitée par une veuve, à Noduwez, la femme Minsart avait fait le guet dans le bois de Chapeaveau. Le 28 novembre 1740, après avoir passé la nuit chez cette femme, la même bande pénétra de nouveau dans l'église, où l'on avait, à cause de la guerre, réfugié une quantité de sacs de grains et de coffres et d'autres meubles remplis d'habillements ; le temple fut livré au pillage après qu'on en eût fracturé la porte. Le 12 juillet 1740, les Vinckart maltraitèrent chez l'aubergiste Dumoulin un garde des Etats de Brabant, qui avait opéré la saisie d'un tonneau de bière de Hougarde introduit en fraude.

En 1750, ils commirent des vols le jour même de la fête du village, le 29 septembre. On reprochait à chacun d'entre eux des déprédations de tout genre, des recels, l'asile qu'ils donnaient à des déserteurs du service d'Autriche, qu'ils conduisaient dans le pays de Liège, etc. L'exécution de ces malfaiteurs eut lieu à l'endroit appelé le Gibet, situé sur la hauteur à l'ouest du village, et qui est actuellement mis en culture.

De nouveaux désordres agitèrent le village pendant , la révolution brabançonne. Les deux partis entre lesquels la population se partagea étaient dirigés, l'un par le baron Stier, seigneur des deux Orp, l'autre par Toussaint Michotte, fermier de la Cense de Tongerloo, appartenant à l'abbaye de ce,nom. Lorsque le baron devint seigneur d'Orp et fit son entrée solennelle en cette qualité, en 1776, Michotte le reçut dans sa ferme ; et l'y logea pendant trois ans. Ils étaient encore amis lorsque les troubles éclatèrent dix ans plus tard, et le baron enjoignit alors à tous les habitants de la seigneurie d'arborer la cocarde brabançonne ; il aurait même, si les accusations répandues plus tard contre lui ne sont pas fausses, menacé les récalcitrants d'être pillés et fait savoir, par une lettre anonyme « qu'on sauroit encore produire au besoin », ajoute l'accusateur, que les Capons du rivage de Bruxelles viendraient à Orp. Mais, en 1787, une rupture éclata ; le maire des deux Orp, Jean-François Michotte, refusa de rendre compte au baron de sa gestion pour les années qui s'étaient écoulées depuis sa nomination, et, le 2 février 1788, à la sortie de la messe, il se passa une scène dans laquelle le seigneur fut injurié ou crut l'avoir été. De là deux procès en conseil de Brabant, que Michotte perdit tous deux. Le 7 mars, il fut condamné à rendre compte, et, le 15, il dut reconnaître qu'il regrettait ce qui s'était passé. Depuis ce moment le baron se montra partisan énergique de l'administration de Joseph II et l'ennemi de ceux qui .défendaient l'intégrité de l'antique constitution brabançonne. Il causa au fermier de grands torts en chassant au mois de juillet et d'août, quand la chasse n'était encore ouverte pour personne, et en excitant ses domestiques à ne pas ménager les récoltes de Michotte.

Forcé de s'expatrier après l'expulsion des Autrichiens, le baron Stier revint après leurs triomphes de 1790. A peine arrivé il fit célébrer avec pompe un service funèbre en mémoire de Joseph II, et bientôt Michotte se vit accablé de logements militaires. Le 26 mars 1791, le baron, accompagné d'un domestique, de deux échevins et de sept archers du prévôt de l'hôtel, procéda à une visite de la ferme de Tongerloo, où l'on saisit deux fusils de chasse, une carabine, une couple de pistolets et un tambour, qui servaient aux divertissements de la jeunesse pendant la kermesse. Tandis que les fils de Michotte travaillaient à rétablir dans la commune la tranquillité et la concorde, leurs adversaires déployaient contre eux la même animosité que contre leur père et faisaient prendre des informations sur leur conduite et celle de leur mère, Marie-Barbe de Chentinne, pendant les troubles. Les scènes les plus déplorables se reproduisirent bientôt et, le 13 novembre 1791, une lutte à coups de fusil s'engagea entre quelques adhérents des deux partis et coûta la vie à un domestique du seigneur, nommé Raveaux. Le maire Michotte voulut ouvrir une enquête à ce sujet, mais le seigneur détermina l'échevinage d'Orp-le-Petit à confier ce soin au notaire Denis, d'Hannut. Un décret d'ajournement et de prise de corps fut alors lancé contre Toussaint Michotte, Joseph Dumoulin et Pierre-Joseph Michotte, mais la veuve Michotte, mère du premier, demanda au conseil de Brabant l'annulation de ce décret, en prétendant que, domiciliés à Orp-le-Grand, elle et les siens n'étaient pas justiciables des échevins d'Orp-le-Petit. Il s'ensuivit un procès qui traîna en longueur par suite de l'invasion des Français en Belgique, en 1792, et de leur expulsion de notre pays, l'année suivante. La cour souveraine du duché le termina enfin en annulant le décret contesté et en condamnant le baron aux dépens de la cause (17 décembre 1793).

Bientôt tout le régime féodal disparut, avec les anciennes cours de justice, les droits seigneuriaux, les corporations religieuses. Les deux Orp et Marêt, qui avait été érigé en baronnie, devinrent, en l'an III, une seule commune, qui depuis lors a considérablement prospéré et où de notables améliorations ont été effectuées depuis un quart de siècle. La construction d'une école communale, le pavage de deux chemins de grande communication, l'empierrement de plusieurs voies, l'établissement d'une double distribution d'eau, le déplacement du cimetière, la construction d'un chemin de fer, avec station au cœur de la commune, ont donné un aspect nouveau à cette dernière, où l'on a aussi fondé de nouvelles usines et ouvert des carrières importantes.

Orp était jadis, comme nous l'avons dit, le chef-lieu d'une mairie ; on comprit le village dans le canton de Jauche, en l'an III, et dans le canton de justice de paix de Jodoigne, en l'an X. Comme dans la majeure partie de la mairie, la juridiction à tous les degrés appartenait au duc de Brabant à Orp et les amendes se « jugeaient » selon la loi ou coutume de Louvain. Sous le premier rapport, il y avait exception pour Orp-le-Petit, qui constituait une tenure féodale où le duc n'avait que la souveraineté ; du moins, en 1403-1404, le seigneur de ce hameau maintenait y avoir « haute justice, toutes amendes et forfaitures. » La haute, moyenne et basse justice à Orp-le-Grand, .Marêt, Pellaines et dans les hameaux de Libertange (à Noduwez) et de Hampteau (près d'Op-Heylissem), avec le droit de planter, fut donnée en engagère le 29 août 1630, pour une somme de 4,000 florins, au chevalier Philippe Van Vlierden, seigneur de Houthem-Sainte-Marguerite, bourgmestre de la ville d'Anvers, qui la laissa, à sa mort, à son fils Philippe (relief du 14 octobre 1632).

Le 27 juillet 1648, une vente définitive fit passer les villages dont nous venons de parler entre les mains de Jean d'Argenteau, seigneur d'Esneux, Linsmeau, Piétrain, etc. (r. du 7 février 1656), mais des embarras financiers amenèrent bientôt le morcellement du patrimoine laissé par ce gentilhomme.

Nicolas Gilson, curateur de la maison mortuaire de Louis-Conrad d'Argenteau, vendit Orp-le-Grand au capitaine réformé Gilles de Heusch (r. du 29 août 1687) et Marêt à Jean-Baptiste Van Weerde (r. du 10 juin 1687). Après la mort de Heusch, Gilles-Laurent de Heusch releva Orp-le-Grand (r. du 29 janvier 1689), mais la veuve du capitaine, Anne-Madeleine de Pereda, en céda la propriété au capitaine Ferdinand de Wignacourt , seigneur de Ronchines, mandataire du capitaine Philippe-Balthazar de Villers, seigneur d'Orp-le-Petit (r. du 24 décembre 1693). Depuis lors les deux Orp ne furent plus séparés comme juridiction, tandis que Marêt continuait à former une seigneurie particulière. Nous consacrerons plus loin une notice à l'une et à l'autre de ces terres.

Nous avons vu que les habitants d'Orp devaient payer au souverain du Brabant des cens pour rachat de leur servitude primitive. Ce cens, ainsi que les autres revenus du domaine à Orp, furent aliénés, avec la justice à Jodoigne, vers 1650. En 1794, le comte de Romrée, seigneur de cette ville, levait à Orp un livre censal qui lui rapportait, en moyenne, 125 1/2 setiers d'avoine et 25 florins du Rhin, plus 60 mesures d'avoine, 20 poules et 9 florins ; il possédait, en outre, 14 bonniers à Orp, 4 à Petit-Hallet, 10 à Jandrain et 5 â Jandrenouille.

Les Archives du royaume conservent les comptes des maires d'Orp-le-Grand pour les années 1459 à 1573 (avec quelques lacunes), 1590 à 1599, 1611 à 1625. Parmi les titulaires de cet office nous citerons Adolphe de Glimes, mort en 1561, et dont la veuve se remaria à Guillaume Vande Nesse ; Adrien de Blehen, échevin de Jodoigne, « homme lettré et de bonne famé » ou renommée, choisi, le 24 juillet 1561, pour succéder au précédent; Adrien Petit, nommé le 30 avril 1590, après que l'office eut été vacant pendant huit ou neuf ans. Au XVe siècle, on évaluait à 10 livres le produit de la mairie. On y avait annexé une foresterie ou sergenterie, qui, à la même époque, valait 17 sous 6 deniers, année moyenne ; en 1403, on la qualifiait de « foresterie des blés » et on l'affermait pour 18 couronnes ; en 1505-1506, on la donna en ferme pour 5 livres, par an,

Les échevins d'Orp-le-Grand se titraient d'échevins « del frauke ville d'Orp le Grant ». Ils se servaient d'un magnifique sceau, gravé probablement au treizième siècle et qui se conserva jusqu'au dix-huitième. Sur un champ semé d'étoiles et dont le bas offrait quelques traits de forme sinueuse, on voyait un lion rampant. La légende portait S. COMMUNE SCABINOR. DE ORP MAGNO. L'échevinage employait déjà la langue française pour ses actes, en l'an 1320 ; une partie de ses archives sont encore déposées à la maison communale, qui a été bâtie sur l'emplacement de l'habitation de Marie-Josèphe Bauwin, dont l'acquisition a été autorisée par les états-députés de la province, le 3 novembre 1827.

Sous le rapport administratif la commune était partagée en trois parties qui, en 1383, lors de la levée d'une aide de 100,000 écus, furent imposées : Orp-le-Grand à 33 1/3, Marêt à 13 1/3 et Orp-le-Petit à 13 1/2 vieux écus. La commune nomme actuellement 9 conseillers communaux, dont 2 doivent appartenir à la section de Marêt et 2 à la section d'Orp-le-Petit.

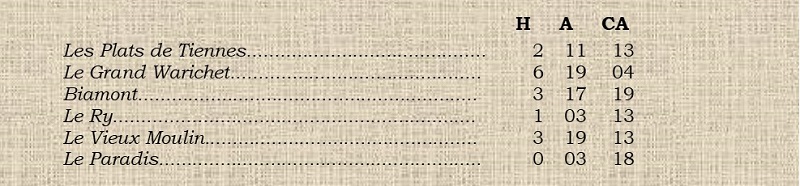

La commune possède 18 hectares 35 ares de biens communaux; en voici les principales parcelles :

Une partie de la première ou Plates montagnes, à Orp-le-Petit, qui comprenait 1 h. 57 ares 13 centiares, a été aliénée, moyennant 1,117 1/2 florins des Pays-Bas , pour terminer une contestation avec un sieur Hanicq (arrêté royal du 24 février 1821). Vers l'année 1740, un procès s'éleva entre les échevins d'Orp-le-Grand et Marie Du Moulin, veuve de François Michotte, au sujet de la paisson des moutons sur les pâtures communales, après la fête de saint Jean ; la question fut portée devant les échevins de Louvain et se termina par une transaction en date du 12 septembre 1744 ; la veuve Michotte paya 50 écus et il fut décidé qu'on pourrait conduire les moutons sur les communaux, lorsque des gissiers (ou terrains en jachère) y aboutiraient.

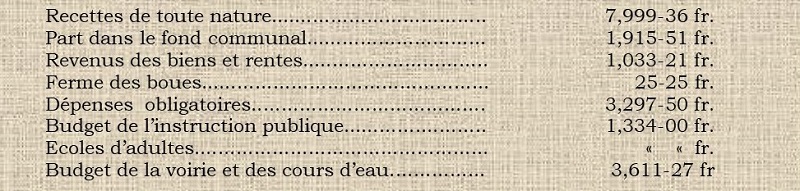

Le budget de la commune, pour l'année 1870, présente les chiffres suivants :

Le duc de Brabant et plusieurs communautés religieuses se partageaient la propriété et la majeure partie du hameau de Marêt. Le premier y prélevait des cens considérables, sur lesquels le duc Jean III assigna une rente annuelle de 20 livres, qu'il donna à Jean Boileau, de Mons au pays de Liège, à charge de la tenir de lui en fief, et ce gentilhomme, en retour, déclara qu'il relèverait dorénavant du duc son alleu de Broune (?), qui valait également 20 livres (lettres datées de la veille de l'Ascension, en 1327). Cette rente passa depuis aux Herbais. Parmi les Brabançons qui moururent à la journée de Bastweiler on cite Lambert de Marès, pour la perte duquel on paya à son oncle, Guillaume de Marès, une indemnité de 100 moutons d'or. Ce Guillaume avait pour père un nommé Arnoul Binet, et Lambert s'était allié à Marie, fille de Godescalc de Marilles. En 1457 on mentionne le maire et les « massuiers » ou tenanciers de la cour de Jean Du Pont « jugeant à Marex. »

La cathédrale de Saint-Lambert de Liège percevait à Marêt, à la Noël, un cens de 15 sous, 11 chapons et 9 pains, que le maire des chanoines remettait à la cathédrale, à laquelle les 9 pains restaient, en 1280 environ. Le chapitre de Saint-Barthélemy, outre son moulin de Marêt, possédaient quelques terres, situées à Orp-le-Petit. Les religieux de Saint-Laurent eurent, dans la première de ces localités, des biens, qu'ils vendirent à l'abbaye de Bonne-Espérance, en 1305 pour la somme de 500 livres tournois, et que ce dernier monastère abandonna, en 1333, aux bénédictins de Gembloux en échange du domaine de Souvré, qui est peu éloigné de l'abbaye. Gembloux, à son tour, les céda aux prémontrés d'Heylissem, le 21 novembre 1385, en retour d'une redevance annuelle de 35 muids de blé, mesure de Tirlemont, à prendre sur le produit de la dîme de Tourinne-les-Ourdons. Depuis lors le monastère d'Heylissem eut, à Marêt, une grande cour censale et une vaste ferme. La cour se servait, en 1441, d'un beau sceau où l'on a représenté la Vierge et l'enfant Jésus assis dans une niche gothique appartenant au plus beau style flamboyant ; plus bas, sous une arcade cintrée, se dessinent une crosse et nu écusson chargé de six croissants placés 3, 2 et 1, au chef de ? La légende porte : S. CURIS ABBATIS DE HELE. DE MARESCO. En 1543 cette cour suivait encore la coutume de Liège, tandis que plus tard, comme les autres échevinages d'Orp, elle alla à chef de sens à Louvain et se régla d'après la législation adoptée dans cette ville. Quant à la ferme, dont il existe aux Archives du royaume une Carte figurative, dessinée en 1729 par le géomètre Michaux, elle était située près de la Petite-Gette. En 1787, le monastère d'Heylissem possédait à Marêt 63 bonniers, dont 2 b. de prairies, outre 14 b. de terres à Orp-le-Grand et 4 à Orp-le-Petit ; il n'est plus alors question de la ferme. Ajoutons encore que les religieuses de la Ramée possédaient à Marêt un livre censal valant, en moyenne, 12 fl. 9 sous, et y levaient la dîme sur un bonnier de terres.

La juridiction ducale, comme nous l'avons vu, avait été vendue, en 1687, par les d'Argenteau â Jean-Baptiste Van Weerde, qui entra au service à l'âge de 18 ans et servit longtemps en qualité de cornette, dans la compagnie des gardes du prince de Vandemont. Par lettres patentes données à Madrid le 12 février 1686, Van Weerde fut créé baron de son nom, à la condition de prouver qu'il jouissait d'un revenu annuel de 6,000 florins et avec la faculté d'appliquer son titre sur une seigneurie qu'il indiquerait. Le 19 septembre de l'année suivante, il prêta serment de fidélité au roi d'Espagne en qualité de baron de Marêt (relief du 24 du même mois), mais il ne resta pas en possession de cette terre, Marie-Ferdinande-Thérèse de Palant en ayant opéré le retrait.

Cette dame céda son acquisition à maître Charles de l'Escaille (r. du 28 janvier 1690), qui l'assigna, par donation entre-vifs, à sa fille Anne-Marie (r. du 15 juin 1711), et celle-ci vendit Marêt au conseiller de Brabant Charles-Bonaventure Vander Noot (r. du 4 novembre 1718), qui l'annexa au titre de baron obtenu par lui le 16 mai 1716, conformément à un acte de la cour féodale du 15 novembre 1718. M. Vander Noot laissa le village à son fils Jean-Antoine, comte Vander Noot, baron de Schoonhoven, chambellan de l'empereur d'Autriche (r. du 7 mars 1761), et celui-ci à son fils ; Maximilien - Louis, comte Vander Noot, baron de Schoonhoven et Marêt, qui était né en 1764 (r. du 4 décembre 1793).

A Orp-le-Grand, tous les domaines importants étaient également passés entre les mains des corporations religieuses. Le chapitre de Fosses y levait une partie de la dîme et un cens de 14 setiers d'avoine, 8 1/2 setiers de froment, 4 setiers de seigle et 26 florins 9 1/2 sous ; l'abbaye de Villers y prélevait, en rentes : 7 vaisseaux de froment, plus 12 vaisseaux de seigle payés pour des biens situés à Marêt ; les religieuses d'Argenton possédaient un livre censal rapportant, année moyenne, 16 chapons et 1 florin 5 sous 14 deniers. La seule grande ferme du village, avec 68 bonniers de terres et de prés, et qui se louait, en 1787, pour 663 fl. 17 s., appartenait - l'abbaye de Tongerloo, avec un livre censal valant, en moyenne, 83 fl. 2 s., et la majeure partie des dîmes de toute la paroisse, dont le produit s'élevait à 800 fl., non compris le revenu de la dîme de Marêt, qui était abandonné au curé. Au XIVe siècle, les prémontrés de Tongerloo avaient successivement acquis trois seigneuries existant à Orp-le-Grand et que l'on nommait la Court de dame Catherine, la Court de Marilles et la Court de Bonne-Espérance ou Court Notre-Dame ; elles leur furent vendues : la première par messire Guillaume de Hoelair et la deuxième par messire Jean de Dongelbert. Par un diplôme en date du 15 janvier 1377-1378, la duchesse Jeanne de Brabant autorisa l'abbaye à réduire ces trois cours en une seule. qui s’appellerait dorénavant la Court de Botre-Dame de Tongerloo, et se composerait d'un maire et de sept échevins, jugeant suivant la coutume de Louvain. La Cense ou Ferme de. Tongerloo existe encore et appartient à la famille Michotte. La veuve Michotte, dont nous avons raconté les démêlés avec le baron Stier, avait déjà acheté, en 1794, de l'abbaye de Tongerloo 50 bonniers situés à Orp-le -Grand et 4 b. à Marêt, et possédait en outre- 30 b. à Orp-le-Petit et 10 b. 2 journaux à Jauchelette, plus un livre censal rapportant 15 florins.

Les annales de la seigneurie d'Orp-le-Petit offrent plus d'intérêt et remontent plus haut. C'est évidemment dans le village de ce nom que résidaient les Adorp, Auendorp ou Orp qui apparaissent dans une foule de diplômes : Henri, cité en 1156, 1159 et 1160 ; Engelbert, qui vivait en 1164 ; Gosuin et son fils Henri, mentionnés en 1175 ; sire Henri, chevalier, qui vivait en 1262 ; Robert et Wautior ou Walter, fils d'Octelet ou Othon, et leurs cousins, Jean et Baudouin, fils d'Heneman ou Henri, qui comparurent devant le receveur et les « allowiens » ou alleutiers du duc à Jodoigne, en 1317, lorsque Robert et Baudouin cédèrent à l'abbaye d'Heylissem journaux de prés situés entre la ferme du Stocquoy et Molembais-Saint-Pierre ; Henri, qui combattit à Bastweiler en 1371, etc. Est-ce un chevalier d'Orp qu'il faut reconnaître dans ce Wenemar d'Aldendorp, riche et honnête paralytique qui, averti par les religieux d'Hemmerode de la mort de leur confrère Walter de Bierbeke, demanda instamment les sandales du défunt. On lui en adressa d'abord de nouvelles, qu'il refusa, puis on lui en envoya de vieilles, que le malade mit à ses pieds et dont le contact le guérit immédiatement. En retour il fit bâtir une chapelle dans son château et, selon Césaire d'Heisterbach, ordonna de placer dans les boiseries de l'autel les sandales miraculeuses de Walter de Bierbeke, ce qui eut lieu en présence de l'abbé d'Hemmerode.

En 1374, la dame de Diepenbeke possédait la seigneurie d'Orp-le-Petit, qui appartenait, en 1403-1104, 1423, 1426, à Guillaume de Sombreffe et, en 1159, à ses enfants. La propriété en était partagée, à ce qu'il semble, entre plusieurs familles, car, en 1421, le chevalier Henri, seigneur de Diepenbeke, Jean de Homes, Guillaume de Mulcke, Jean Van Halle, le damoisel de Sombreffe, Juette ou Judith Van Trielle et son frère relevèrent en commun des fiefs situés à Orp et à Cumptich de la cour féodale de l'abbaye d'Inde, près d'Aix-la-Chapelle. En 1474, Guillaume de Sombreffe seul releva la seigneurie d'Orp-le-Petit (Cleyn Adorp) avec une juridiction (beivind) dont il ne put ou ne voulut déterminer l'étendue, de la cour féodale de la seigneurie de Quaedrebbe à Piétrain, qui avait aussi appartenu aux de Diepenbeke et dont elle constituait peut-être un ancien démembrement. En 1477 Orp-le-Petit était passé entre les mains de Gérard Vanden Dalé et de sa femme Marie d'Aa, qui en cédèrent la propriété, avec celle des seigneuries d'Aa (près de Bruxelles). Hoogesteyn, Mataigne et le Grand-Sart en Fagne, à Josse Vanden Eechoute. Depuis Orp-le-Petit eut les mêmes maitres que Malève, entre autres Philippe-Pierre de Wignacourt, pour qui son tuteur, le chevalier Pierre Psalmier, sire de Brumagne, fit le relief d'Orp-le-Petit le 24 janvier 1601.

En 1693 nous trouvons Orp-le-Petit possédé par Philippe-Balthasar de Villers, receveur des domaines, aides et subsides au duché de Limbourg et pays d'Outre-Meuse et de Sprimont, qui joignit à cette seigneurie la haute, moyenne et basse justice d'Orp-le-Grand. Par lettres patentes datées de Barcelone le 6 janvier 1709, ce fonctionnaire, qui y est qualifié de seigneur « d'Olgrand, Sainte-Adile et Orp-le-Petit », fut créé baron de son nom, autorisé à appliquer son titre sur une seigneurie dont il serait possesseur, et confirmé dans le droit de porter pour armoiries : d'or au solthier (ou sautoir) de sable endentelé, au surtout de gueules à fleurs de lis semé d'argent (relief du 22 septembre 1713).

Le fils unique de Philippe-Balthasar, baron de Villers, du nom de Philippe-Louis, ayant épousé une demoiselle de Liège, Marie-Françoise de Thier, ensuite d'une sentence de l'official de l'archevêché de Malines et sans le consentement de ses parents, fut déshérité par eux. Il leur intenta un procès pour obtenir une pension alimentaire, mais une sentence du conseil de Brabant, du 5 mars 1733, le débouta de sa demande, et ses parents, plus aigris encore, signèrent, le 18 juin 1738, un testament qui transmettait tous leurs biens à leurs filles : Anne-Marie, Marguerite, qui épousa le vicomte Guillaume de Thisquen, ararnan de Bruxelles, et Isabelle. Cependant, après la mort de son père, Philippe-Louis de Villers parvint à conclure avec sa famille une transaction qui lui assurait quelques biens (26 août 1733), mais il s'empressa de les vendre et fut de nouveau déshérité par sa mère (24 novembre 1738). Il perdit ensuite la raison, fut enfermé par ses sœurs à Froidmont et mourut enfin à Bruxelles, le 14 février 1766.

Ce malheureux gentilhomme laissa deux fils, Philippe-Louis et Jean-Louis L'un d'eux, le baron Jean-Louis, entra au service de la maison d'Autriche à l'âge de 11 ans et sa tante Anne-Marie lui fournit alors un équipement et lui assigna une rente viagère de 200 florins. Il lui intenta néanmoins, en 1767, un procès en revendication d'héritage, et sa veuve et ses enfants obtinrent un arrêt en leur faveur (23 juin 1774). Quant à l'autre fils, le baron Philippe-Louis, il réclama sa part à son tour, mais il fut enfermé pour inconduite, ne sortit de prison qu'en 1790 et fut mis en curatelle le 24 juin 1793.

Pendant ces débats, la terre d'Orp fut aliénée. Le premier Philippe-Louis avait relevé le titre de baron le 10 février 1739. Plus tard, le curateur de sa personne et de ses biens vendit les biens d'Orp à Isidore-Marie de Lados de Beaulaincourt, conseiller de Brabant, seigneur de Tenant, Affirmont, etc. (r. du 4 décembre 1753), mort le 25 mars 1769. Le fils de ce gentilhomme et d'Angélique Heubons, Isidore-Jean-Marie (r. du 21 octobre 1769), s'allia, le 23 mai 1771, à Jeanne-Louise Vander Stegen, veuve du comte d'Elissem de Neufville, et fut créé, le 20 juillet de la même année, comte de Lados de Beaulaincourt. Il aliéna bientôt les deux Orp et notamment la haute, moyenne et basse justice d'Orp-le-Grand, qui fut alors évaluée 1,900 fl. de change.

L’acquéreur, Albert-Pierre Stier (r. du 12 décembre 1777), était fils d'Albert et d'Isabelle-Hélène de la Bistraete de Laer et de Neerwinden, petit-fils de Henri et de Cornélie-Nicolette Van Felz, arrière-petit-fils d'Albert et de Catherine Reysers, arrière - arrière-petit-fils de Jean et de Pétronille Hooft, et arrière-arrière-arrière-petit-fils de Pierre Coenenz Stier et de Jeanne Jacobs. Il comptait d’honnorables alliances dans les Provinces-Unies et dans les Pays-Bas autrichiens, où son frère aîné, François-Xavier, obtint le titre de baron pour lui et ses enfants. Après s'être fixé dans les Pays-Bas et avoir acquis la seigneurie d'Orp, il reçut de l'empereur Joseph II, par lettres patentes signées à Semlin le 16 juin 1788 (r. du 16 février 1789), le titre de baron pour lui et ses enfants des deux sexes par ordre de primogéniture. On lui laissa la faculté d'appliquer ce titre à Orp et de porter ses armoiries de famille comme son frère aîné : parti d'azur et d'argent, coupé à dextre, la partie supérieure chargée d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules, et l'inférieure chargée d'un cygne d'argent, aux ailes éployées, passant sur une terrasse de sinople, et à senestre chargé de trois arbustes de sinople, posés en pals sur une terrasse de même ; l'écu surmonté d'une couronne de baron à perles et supporté de deux lions contournés d'or, armés et lampassés de gueules, tenant chacun une banderole, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à senestre aux armes de Labistrate, qui sont de sinople à la tour donjonnée d'argent. Le nouveau baron fut tenu de prêter serment de fidélité à l'empereur et de relever en fief de la cour féodale de Brabant sa baronnie et tout ce qui y était ou y serait annexé ; par grâce spéciale, il fut déchargé, pour une moitié, du paiement des droits royaux ou droits dus pour l'obtention d'un titre.

Son dévouement à l'empereur le mit en opposition avec plusieurs personnes notables d'Orp ; il dut émigrer en 1790 pendant la révolution brabançonne et mourut à Lincent, en 1816, des suites d'une chute de cheval. Sa sœur Hélène-Françoise s'était alliée à Jean-François de Vinck, dernier seigneur de Wust-Wezel ; le deuxième fils issu de ce mariage, Jean-François de Vinck, créé par le roi Guillaume baron Vinck des Deux-Orp, chambellan à la cour de Brunswick-Lunebourg, membre de l'ordre équestre de la province d'Anvers, mort le 25 mars 1827, épousa à Bruxelles, le 15 avril 1822, Pétronille-Cornélie Diert de Kerkwerve. De cette dame, qui devint ensuite comtesse de Marnix par un second mariage, est né M. le baron Eugène-Jean de Vinck des Deux-Orp, qui fait partie du conseil provincial de Brabant et habite Campenhout.

M. de Vinck a vendu à M. Michotte, en 1851, pour la somme de 35,000 francs, le château d'Orp, que son oncle avait fait bâtir vers l'année 1780 et qui n'a de remarquable que sa situation sur une colline, d'où on a une vue magnifique sur la vallée de la Petite-Gette. Dans les derniers temps du régime féodal, les dépendances du manoir n'étaient rien moins que considérables, puisqu'elles n'englobaient que 2 bonniers de terres et 2 b. de bois, en 1794. Comme preuve de son importance primitive, mentionnons ce fait qu'au XVe siècle il dépendait de la court des masures (ou cour censale) de la seigneurie plus de 100 bonniers de terres situés à Orp, dont 5 appartenaient au domaine ducal de Brabant.

L'ancienne habitation seigneuriale se trouve dans la vallée et est remarquable par son air de vétusté, ses tourelles en briques, ses fenêtres à meneaux croisés en pierre, ses pignons à angles saillants et rentrants. Il appartient à la famille Du Moulin, dont le patrimoine s'est successivement accru par différentes acquisitions. Ses biens se composèrent d'abord de la ferme des Halet, sur laquelle les seigneurs d'Orp-le-Petit levaient 15 setiers d'épeautre, 15 setiers d'avoine, 10 deniers liégeois et 5 ou 6 florins ; le 2 septembre 1610, M. de Wignacourt renonça à ces cens en faveur de son cousin Jean de Halet, seigneur de Libermé, porte-enseigne et alphère de M. de Liques. Albert-Ernest de Halley ou Hallez, seigueur de Libermé et du bourg d'Eupen, haut-drossard du pays de Kerpen, céda les biens de sa famille à Orp, consistant en plus de 80 bonniers, au lieutenant colonel Toussaint le Rousseau, de Liège, moyennant 4,350 patacons (16 ou 17 juillet 1653).

Toussaint les laissa à sa sœur Barbe, qui eut pour héritier son fils, Pascal David. Celui-ci, de concert avec sa femme, Marie Réga, conclut avec l'abbaye d'Heylissem un accord par lequel les religieux promirent de les entretenir tous deux, leur vie durant, de leur payer, par an, 70 florins et de leur fournir une vache, à la condition que David et Marie habiteraient l'abbaye et y dirigeraient : lui le labour comme un bon fils de ferme, elle le ménage de la basse cour du monastère « comme une femme d'honneur » (acte passé à Heylissem, le 19 novembre 1694). Leur cense à Orp fut, en même temps, grevée d'une rente de 100 fl. au profit des religieux et ceux-ci, en étant devenus propriétaires par suite du non paiement des arrérages, en firent abandon, moyennant 1,000 écus, à Gilles Du Moulin, colonel des dragons ou « harquebouziers », au service du roi de France, en stipulant que la cession deviendrait définitive, si le prix d'achat n'était pas remboursé dans les seize ans (Namur, le 6 mai 1709).

Ce Du Moulin, que nous avons trouvé mentionné dans un manuscrit comme natif de Wamout, bien que son nom ne figure pas aux registres de baptême de ce village, servit longtemps dans les années espagnoles, au régiment de Ribaucourt, et acquit la réputation d'un officier aussi vaillant qu'audacieux. En 1701, il mit son épée au service de la France, qui était alors alliée à l'Espagne, et guerroya contre les Anglais et les Hollandais, avec lesquels il avait d'abord combattu. En 1704, il leva une compagnie franche de dragons, devint successivement lieutenant colonel (en 1707), maître de camp (en 1709) et enfin brigadier de dragons (15 mai 1722). Il est plus connu par son infructueuse tentative sur Louvain, dont nous avons parlé plus haut (Piétrebais – Seigneuries et Châteaux), que par ses autres exploits.

Après que la bataille de Ramillies eut fait perdre a l'Espagne la plus grande partie des Pays-Bas catholiques, les troupes de cette puissance et de la France se maintinrent dans le Namurois et le Luxembourg, et Du Moulin, entre autres, continua à guerroyer dans le Brabant wallon. La guerre y provoqua des scènes qui peignent au vif la situation déplorable du pays, où la force tenait alors la place de la justice. Le seigneur d'Orp, de Villers, profita de son autorité pour faire dans un bien communal, à Orp-le-Petit, une coupure aux deux côtés du ruisseau, qui fut détourné et dont l'ancien lit fut converti en étang ; trois autres bonniers de communaux furent usurpés et couverts de plantations, et une autre coupure faite dans la Jauche ou Petite-Gette. Les habitants s'étant opposes aux jtravaux, de Villers les fit poursuivre par ses officiers, mais ils recoururent au conseil de Brabant, qui, le 24 mars 1711, les maintint dans la possession de jouir des terrains vagues appelés warissets ou communes, d'y planter, d'y champier, d'y extraire des pierres, de la marne, de l'argile, notamment à l'endroit entre Orp et Wansin où avaient été établis le vivier et les plantations dont nous venons de parler. Les habitants d'Orp-le-Petit rétablirent le ruisseau dans son ancien état, mais M. de Villers, assisté par un chanoine de Liège, nommé Marneffe, qui résidait près de lui, à Wansin, renouvela ses usurpations et, intervenant à l'assemblée des échevins, menaça de jeter hors de la salle le chef-maïeur de Hannut, qui y assistait aussi. Pour ces faits, il fut ajourné devant le conseil de Brabant, le 21 novembre 1712.

D'après lui et les siens, c'étaient ses adversaires qui étaient seuls coupables. Le 20 décembre 1711, disaient-ils, un braconnier de Jandrain, nommé Jadot, accompagné de quatre autres habitants de ce village, avait menacé de mort le chanoine. A la demande de celui-ci, le procureur général de Hemptinne s'était rendu sur les lieux pour ouvrir une enquête, mais personne n'osa témoigner contre les coupables, dont plusieurs étaient de la famille du procureur général, qui s'était fait accompagner par Dumoulin, bien que cet officier fut au service d'une puissance ennemie. Puis, le 2 avril, Dumoulin, à la tête de sa troupe, qui logeait alors à Wansin, se rendit à Orp-le-Petit ; là, en plein jour, il présida à la destruction de la plantation de M. de Villers (par ses dragons et les habitants) ; le sergent de la loi fut chassé et Marneffe menacé de recevoir 100 coups de bâton s'il reparaissait dans le village. Le chanoine !n'obéit pas à ces injonctions, et, peu de temps après, fut pris dans son lit par une troupe de 00 grenadiers , et conduit au château de Namur, où Dumoulin lui fit dire par un Anglais, le chevalier de Pot ou Pott, qu'il le tuerait, « quand ce seroit au pied de l'autel ». Mais un ordre du roi de France ordonna l'élargissement du malheureux Marneffe, qui se vit obligé d'aller chercher un asile à Bruxelles. Il ne restait, à Orp-le-Petit, pour veiller aux intérêts du seigneur, qu'un homme et sa femme ; le premier fut attaqué par des dragons et laissé pour mort ; la femme fut avertie qu'elle serait hachée en morceaux si elle ne quittait le village. Le maire, Jacques Halet, ayant été poursuivi par Dumoulin, un pistolet à la main, les cinq échevins d'Orp-le-Petit donnèrent leur démission le 14 mai 1712, et la seigneurie tomba complètement sous la domination de l'audacieux aventurier.

Les plaintes de Marneffe, plaintes qui sont contenues dans une requête en date du 8 juillet 171; furent accueillies avec peu de faveur. Dans un premier rapport du secrétaire au conseil d'État, Agraz, on l’excuse les actes d'hostilité de Dumoulin en alléguant qu'ils avaient été commis pendant la guerre et provoqués, en quelque sorte, par les changements illégalement laits au cours du ruisseau. On y conseille d'ensevelir le tout dans l'oubli ; ce rapport, ainsi qu'un second rédigé le 7 septembre 1718, à la suite d'une enquête, est plutôt défavorable à Marneffe. A une date inconnue, mais probablement à la suite des événements que nous venons de retracer, le château d'Orp-le-Petit devint la propriété de Dumoulin. Le 9 décembre 1720, sa femme en loua la ferme, avec 43 à 44 bonniers, moyennant 100 ducatons ou 350 florins, par an.

Le brigadier de ce nom fut créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis, leva encore une compagnie franche vers la fin de l'année 1720, et mourut seulement le 7 octobre 1746. Il avait épousé Catherine-Pétronille Malcorps, avec qui il testa le 11 avril 1740. Il exclut de sa succession sa fille Anne-Catherine, pour avoir épousé contre son gré Jean Marchal, capitaine réformé de dragons, et ne lui laissa que 200 florins de rente viagère, legs qui pouvait être révoqué si le légataire contestait la validité du testament.