Le nom de Lasne, que l'on prononce Lâne, n'a subi que des variations insignifiantes, on a écrit : tantôt Lanna ou Lanne (1214, 1215, 1217, 1230, 1244, 1374, 1436, 1460, 1636, 1686, 1765, LE ROY), tantôt Lana ou Lane (1225, 1492), tantôt Lasne (1754, 1792, an XIII). Le village prend parfois la dénomination de Walscher-Lanne, c'est-à-dire Lanne la Wallonne (1534), par opposition à Ter-Laenen, hameau d'Over-Yssche, dans le pays où on parle flamand. L'une et l'autre localité sont situées sur les bords de la petite rivière la Lasne, affluent de la Dyle. En France, on trouve beaucoup de localités appelées Lannes.

La commune de Lasne est limitrophe de celles de Rixensart, Limelette, Ottignies, Céroux, Couture-Saint-Germain, Maransart et Ohain.

Lasne est à 2 kilomètres de Couture et d'Ohain, 4 1/2 kilom. de Céroux et de Maransart, 7 kilom. de Rixensart, 7 1/2 kilom. de Limelette, 8 kilom. d'Ottignies, 9 kilom. de Wavre, 16 1/2 kilom. de Nivelles, 23 1/2 kilom. de Bruxelles.

L'église de Lasne se trouve située par 56 grades 32 de latitude N. et 2 grades 39 de longitude E. L'altitude du seuil de la porte de l'église de Lasne est de 67 mètres 38; de l'église de Chapelle-Saint-Lambert, de 104 mètres 10.

Il existe un procès-verbal de délimitation du territoire de Lasne dressé le 27 janvier 1818 et clos le 20 avril de la même année. Un procès-verbal séparé a été dressé à la même date pour Chapelle-Saint-Lambert, qui formait à cette époque une commune distincte et qui avait déjà été délimitée le 24 mars 1806.

Le cadastre divise le territoire de Lasne en 8 sections: la section A ou de Fichermont, la section B ou de Genleau, la section C ou de l'Église, la section D ou de Basse-Lasne, la section E ou du Château de la Kelle, la section F ou de Beaumont, la section G ou de la Chapelle Robert, la section H ou de la Chapelle-Saint-Lambert.

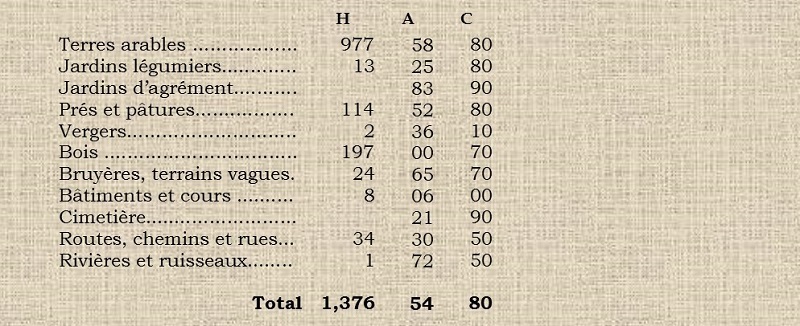

Au 1er janvier 1859, ces sections se trouvaient morcelées en 2,526 parcelles, appartenant à 639 propriétaires, donnant un revenu cadastral de 67,885-99 fr. (sol : 60,086-99; bâtiments : 7,799-00) et ayant une contenance de 1,376 hectares 12 ares 10 centiares (imposable : 1,339 hect. 42 a. 35 ca.; non imposable : 36 hect. 69 a. 75 ca.). Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1834:

En 1686, Lasne comprenait 644 bonniers, dont 407 b. 2 journaux de terres, 53 b. 2 j. de prés, 154 1/2 b. de bois, 28 b. de bruyères, une houblonnière (ou, suivant un autre relevé, 636 1/2 b., dont 401 b. de terres, parmi lesquels 91 b. de fiefs; 53 b. de prés, parmi lesquels 15 b. de fiefs et 3 b. de biens amortis; 154 b. de bois, parmi lesquels 112 b. de fiefs; 28 1/2 b. de bruyères, parmi lesquels 17 1/2 b. de fiefs; 1 houblonnière d'un journal).

Chapelle-Saint-Lambert comprenait 257 b. 3 j., dont 159 b. 3 j. de terres, 11 b. 2 j. de prés, 44b. 3 j. de bois et broussailles, outre 24 b. de bois appartenant à Aywières; 17 b. de prés communs.

On comptait : à Lasne, en 1374, 55 ménages; en 1436 , 42 foyers; en 1464, 50 foyers; en 1472, 49 foyers; en 1492, 16 foyers; en 1526, 57 maisons dont 2 inhabitées; en 1686, 41 maisons et 4 tavernes; à Chapelle-Saint-Lambert, en 1374, 33 ménages; en 1436, 19 foyers; en 1464, 19 foyers; en 1472, 16 foyers; en 1492, 9 foyers; en 1526, 20 foyers; en 1686, 16 maisons et une taverne; dans les deux localités réunies, au 31 décembre 1856 , 378 maisons.

Le village de Lasne, qui compte 101 maisons; le village de la Chapelle-Saint-Lambert, 78 maisons; Beaumont, 69 maisons; Fayot, 28 maisons; Bois Éloy, 20 maisons; Cheval de Bois, 82 maisons.

Le village de Lasne est situé au bord de la rivière de même nom; l'église et la place se trouvent sur la rive gauche; mais la plupart des maisons sont disséminées sur la rive droite, autour du château de la Kelle, où elles se divisent en deux groupes : le plus considérable s'appelle Renival (Renivaux, an XIII); l'extrémité septentrionale doit à son éloignement le nom de Culot. An centre de Renival se trouve le carrefour des Quatre hurées (Quat' hurias, en wallon; Caturiaux, an XIII ).

Quoique placé en aval de Lasne, le village de la Chapelle-Saint-Lambert (Capella sancti Lamberti, 1180, 1244, 1666; Basilica sancti Lamberti, 1200 environ; Capella, 1215, 1250; Capelle-Saint-Lambert, 1607) est à une plus grande altitude; il occupe en grande partie le sommet d'un plateau, sur la rive droite de la Lasne, vers laquelle on descend par une pente assez rapide. Il est à 1,400 m. N.-N.-E. de l'église de Lasne.

Le hameau de Beaumont forme en quelque sorte le prolongement de Renival; son nom indique assez sa situation. Il se trouve à 1,900 m. S.-S.-E. de l'église, vers la limite de Céroux et de Maransart.

A 2,400 m. S.-O. de l'église, se trouve le petit hameau de Payot, que l'on écrit aussi Paillot. Il est voisin de l'abbaye d'Aywières et confine aux territoires de Couture-Saint-Germain et de Maransart.

Le hameau du Bois Éloy est dans la même direction, à 1,700 m. S.-O. de l'église. Il s'étend sur le versant gauche de la Lasne, à proximité du village de Couture-Saint-Germain.

On réunit sous le nom de Cheval de bois plusieurs groupes d'habitations situés sur la rive droite de l'Ohain, à environ 2,000 m. O. de l'église, et faisant face au hameau de Smohain qui occupe l'autre rive du ruisseau. Indépendamment du.Cheval de bois proprement dit, on y remarque le Bois Lionet ou Lionois (Bois de Lionnet, 1534; Bois Lyonnet, 1550), le Beau Chêne, Genleau ou Jean Loo (Jean Loo, FERRARIS; Genleaux, an XIII) et Aquinot ou A Quinot.

A 2,200 mètres N.-N.-E. de l'église, le Rénipont, écart tirant son nom d'un pont sur la Lasne et dont l'une des maisons s'appelle Maître Pierre; à 3,000 m. E.-N.-E., la Ferme du Bois d'Aywières, construite sur un bois défriché qui appartenait à l'abbaye d'Aywières; à 1,700 m. E., la Maison Henri Labruyère; à 2,100 m. O.-S.-O., la Maison Semal; à 2,300 m. O.-S.-O., la Maison Delcorde; à 2,900 m. O.-S.-O., le Château et la Ferme de Fichermont (Courtil de Feceraimont, 1440; Fischermont, 1674; Ficheremont, 1776; Fecheroimont, XVe siècle) que l'on écrit souvent Frichemont; à 900 m. N.-N.-O., la Basse-Lasne, écart de trois maisons construites à la limite d'Ohain.

Colombier; le Peuthy; Renson; Ferme d’Hannotelet, ferme qui a appartenu aux Pangaert, aujourd'hui à M. de Fierlant; Champ Éloy; Bois Éloy ou du Cloqueau; Champ de la Cloque; Fond du Beau chêne; Sous le bois Lionet; Champ de Genleau; Champ Delhaye; Champ d'Ohain; Bois Dadelane; Bois des Pauvres; Bois Hareng; Bois du Greffier ; Vallées Crapaud; Bois Paris ou Parys (1460, 1787); Champ du Oscecul (Hochequeue); la Louvière; le Chamois; Champ Pigeolet; Terre à l’Épine; la Ladrie; Champ des Vignes; Ferme de la Cour (Cense de Court, 1585); Derrière les Monts; Bois des Cailloux; Basconval; Champ du Vieux taillis; Six bonniers; le Cerisier; Pré des Ornois; la Glissoire ou Blissoire; Communes de Renival; Pré d'Hélenbrou; Champ de Lasne; Tienne du Chestlet (Châtelet); les Communes; Closière ou Pâchis Manteau (Manda, en wallon); Champ Riquet; Pré aux Roseaux; Hayette; Roton; le Mouchoir; Château de la Tour; Derrière la Tour; Terre aux Fevres; Bois de la Chapelle-Saint-Lambert; Cortil Costin; Cortil Motte; Chaslet; Bois Sainte-Catherine; Bois d'Aymières; la Rue; Cense del Rue; Cul-de-sac; Scavée du Veneur; Maillet; Bois de Limelette; Bois du Rentier; Audergem; Croix des Pourceaux; Bois de la Hussière; Grippelotte; Grand fond; Pré Saint-Roch; Pré d'Aymières; Tienne Saint-Roch, où il y a eu une chapelle dédiée à saint Roch, qui était très fréquentée; la Lotre; la Porte Verte, ferme (la Porte Verde, à Mont à Lanne, 1630); Ferme du Loup; Château de la Kelle (Fief del Kelle, 1550), ferme ; Ferme Tasar, ainsi nommée d'un fermier nommé Balthasar Charlier; Moulin de Lasne; Grand chemin de Wavre; Ruelle Collard; Chemin de la Virère; Chemin du Meunier; Ruelle des Fiefs (fièvres?); la Marnière; Vallées de Wavre; Chemin du Ri du Frêne?; Trou des Gates; Ruelle Commère; Chemin du Cortil Ville; Bois de Moriensart; Bruyères du Gouverneur; Maison Herpigny; Chemin du Puits; Botte (mare) Sohest; Ruelle Gentis; Ruelle Nizet ; Maison de Carmieau; Croix Bayet; Chemin des Haies; Vallée Thomas; Maison Vaubod; Pré Courbet; Catamoreau; Fawia (hêtre) du Pendu; Tienne à tout vent ?; A Marmite; la Jonchette; Bosquet; Bois des Vignes; Champ du Saule; Buisson du Caillou ou Buisson Marcotte (Arbre Touchant, FERRARIS); Champ des Renards; l’Orbucha; la Maraudelle; Prés L’patte; Grande Bruyère; Sentier du Mulet; Bois du Moulin; le Sècheron; Pré al Planchette; Derrière la Cour; Cortil Gérôme; Closière Michaux; Campagne du Bailli; Champ Baguet; Monument Schwerin; Chapelle Saint-Robert, érigée en 1756, par J.-B. Gilson et J.-M. Clément, entre deux beaux tilleuls dont les cimes se marient et qui s'aperçoivent de très loin, à cause de leur position élevée; Chapelle du Chêne à Lasne ou de Sainte-Anne; Chapelle de N.-D. de Lorette; Chapelle de Montaigu; Chapelle du Bois Éloy ou de Sainte-Anne.

Les Golalles (1740); Hassevinlaul, à Chapelle-Saint-Lambert (XIVe siècle); Pré al tour, à Lasne, où était jadis le Chastiel de Lanne (1550) ou Lannenbourg (1679); Cense de la Dame blanche (1584); Pâturage de Levraumont Bois le Plantis (1787); Bois Hullois ou Plein fief de Labineau (1787); Bois Piecro ou Pierro de Bois (1721); Bois Gilbert, à Lasne (XVIIIe siècle).

Le terrain est accidenté, particulièrement aux abords des ruisseaux. L'extrémité orientale du territoire présente quelques plaines; on en voit aussi à l'est de la ferme de Fichermont. Le point culminant est près du Buisson du Caillou, à une altitude de 135 mètres.

Le fond des vallées et les plateaux sont recouverts par le limon hesbayen du système diluvien qui repose aux endroits élevés, sur le terrain laekenien; dans les fonds, sur le terrain bruxellien. Il y a des cailloux à l'ouest du bois Éloy et au bois Dadolane.

On rencontre du sable fin laekenien à 400 m. E. de Fichermont.

A mi-côte du bassin de la Lasne se montrent les sables bruxelliens, fréquemment accompagnés de grès. Vers le Rénipont le grès est lustré. Au bois Éloy, le sable est ferrugineux. Il y a sept ans on exploitait une marnière près de Fichermont.

En creusant un puits de ce côté, en novembre 1857, les ouvriers trouvèrent, à environ douze mètres de profondeur, une ancienne marnière très remarquable par ses proportions et qui datait sans doute d'un temps fort reculé, car les personnes les plus âgées n'avaient jamais ouï dire qu'on eût tiré de la marne en cet endroit. Elle avait environ 10 mètres de long sur 4 de large et autant de haut. La voûte formait une ogive parfaite, tandis que dans les exploitations modernes, elle dessine un arc de cercle ou une ellipse et a parfois un intrados tellement surbaissé, qu'on doit s'étonner du peu d'accidents qui résulte d'un pareil mode de procéder.

Tout le territoire de Lasne appartient au bassin de l'Escaut; les cours d'eau qui arrosent cette commune sont : la Lasne, le Ri des Henchaux, l’Ohain, le Ri Déploi et le Ri de Saint-Germain.

La Lasne vient de Couture-Saint-Germain et est d'abord mitoyenne entre cette commune et celle de Lasne; reçoit le Ri de Saint-Germain (r. dr.); active le moulin de Lasne par une chute de 3 m. 30; sépare l'église de Lasne du château de la Kelle; reçoit le Ri Déploï (r. dr.); coule au pied du village de la Chapelle-Saint-Lambert; reçoit l‘Ohain (r. g.), puis le Ri des Henchaux (r. dr.); devient limitrophe d'Ohain au Rénipont; reçoit le Ribauri (r. g.); et quitte le territoire de Lasne vers la Basette, pour servir de démarcation aux communes d'Ohain et de Rixensart, après un parcours de 5,500 mètres, dont 1,200 mitoyens, dans la direction générale du S.-S.-O. au N.-N.-E.

Le Ri des Henchaux, que l'on écrit aussi Ri d'Anchot, prend sa source entre le bois de Sainte-Catherine et le bois de la Chapelle-Saint-Lambert; et se réunit à la Lasne (r. dr.), en aval du Rénipont, après un parcours de 600 mètres dans la direction de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.

L'Ohain vient d'Ohain et est d'abord mitoyen entre cette commune et celle de Lasne, en séparant de Smohain le Cheval de bois; longe Beau chêne et Genleau; pénètre sur le territoire d'Ohain; redevient limitrophe de Lasne, après avoir activé le moulin d'Ohain; abandonne complètement la commune d'Ohain au Laid brou et se réunit à la Lasne (r. g.), sous le Champ des Vignes, après un parcours de 4,300 mètres, dont 3,900 mitoyens, dans la direction du S.-O. au N.-E.

Le Ri Déploï ou Ri Déployé prend sa source à la lisière du bois de la Hussière; et se réunit à la Lasne (r. dr.) en amont du village de la Chapelle Saint-Lambert, après un parcours de 700 mètres, dans la direction du S.-E. au N.-O.

Le Ri de Saint-Germain prend sa source à la limite de Couture-Saint-Germain et se réunit à la Lasne (r. dr.) après un parcours de 600 mètres dans la direction du S.-E. au N.-O.

Les fontaines dont l'eau est employée par les habitants sont la Fontaine Jacques, la Fontaine du Pré L'patte, la Fontaine du Comte, la Fontaine du Culot et la Fontaine de la Lonchette. La fontaine Saint-Roch, au N.-O. de l'église de la Chapelle-Saint-Lambert, était autrefois visitée par un grand nombre de pèlerins, qui s'y plongeaient pour obtenir la guérison des maladies de la peau. Une infinité de sources jaillissent sur les bords de la Lasne et apportent leur tribut à cette rivière. On remarque une source peu abondante, mais intarissable, près d'une sapinière voisine du buisson du Caillou, c'est-à-dire vers le point culminant de la commune.

On comptait : à Lasne, en 1666, 300 communiants; en 1709, 256 habitants; en 1755, 330 communiants; en 1784, dans la commune, 657 habitants, dont 2 prêtres, 133 hommes, 142 femmes, 107 garçons et 112 filles âgés de plus de 12 ans, 79 garçons et 82 filles âgés de moins de 12 ans (dans la paroisse, 677 personnes, dont 2 prêtres, 243 hommes, 251 femmes, 90 garçons et 91 filles âgés de moins de 12 ans); en l'an XIII, 815 habitants, dont 143 à Lasne, 275 à Baumont, 54 à Renivaux, 38 à Caturiaux, 70 à Payot, 201 à Genleaux, 27 au Culot, 7 à Basse-Lasne; à Chapelle-Saint-Lambert, en 1666, 90 communiants; en 1709, 106 habitants; en 1784, dans la commune, 270 habitants, dont 2 prêtres, 96 hommes, 91 femmes, 45 garçons et 36 filles âgés de moins de 12 ans (dans la paroisse, le même nombre); en l'an XIII, 188 habitants; dans les deux villages réunis, au 31 décembre 1831, 1,651 habitants; au 31 décembre 1856, 1,897 habitants (wallons ).

Les registres de l'état civil remontent à 1607. Ceux de Chapelle, qui se trouvent chez le curé, commencent : pour les naissances et les décès, en 1721; pour les mariages, en 1722.

Les bois ont ensemble 43 hectares; ils portent les dénominations de Bois de la Chapelle-Saint-Lambert, Bois de Sainte-Catherine, la Hussière, la Grippelotte, Bois Gilbert, Bois Renson, la Haie de Lasne, Bois Éloy ou du Cloqueau, Bois Dadelane, Bois Paris, Bois de Limelette. Quelques-uns de ces bois étaient seigneuriaux ou féodaux : à cette catégorie appartenaient le Bois de la Chapelle et les Bois de Lionnet et de Paris, ces deux derniers formaient des tenures relevant de l'abbaye de Nivelles; d'autres appartenaient à des corporations monastiques, notamment le Bois de Sainte-Catherine, qui était la propriété des abbayes de Villers et d'Aywières. Cette dernière corporation possédait encore 25 autres bonniers de bois, à Chapelle.

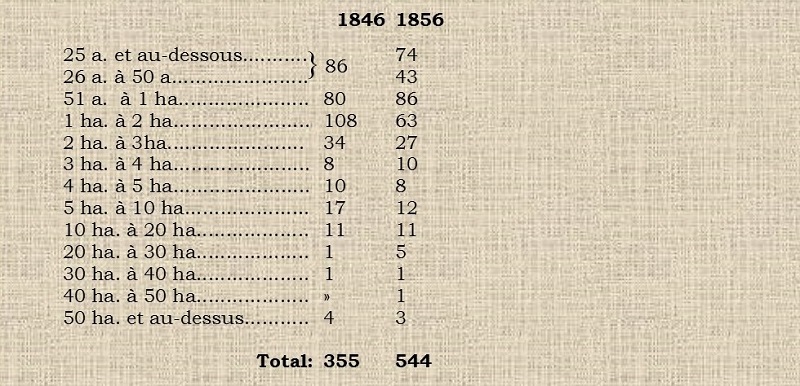

D'après les recensements généraux, les exploitations agricoles se classaient de la manière suivante par rapport à leur étendue :

Les exploitations de plus de 50 hectares sont : la Ferme de la Kelle ( 90 hect.), ancienne ferme seigneuriale, tenue par la Ve Tordoir (L.), appartenant à M. Délia Faille; la Ferme du Bois d'Aywières ( 68 hect.), tenue par M. Stenuit (J.-B.), appartenant à M. Hap; la Ferme de la Porte Verte (52 hect.), jadis aux jésuites de Nivelles, aujourd'hui tenue par M. Fortune (F.-J.) et appartenant à M. Van Schoor.

Le nombre des animaux domestiques constaté par les recensements généraux s'élevait à:

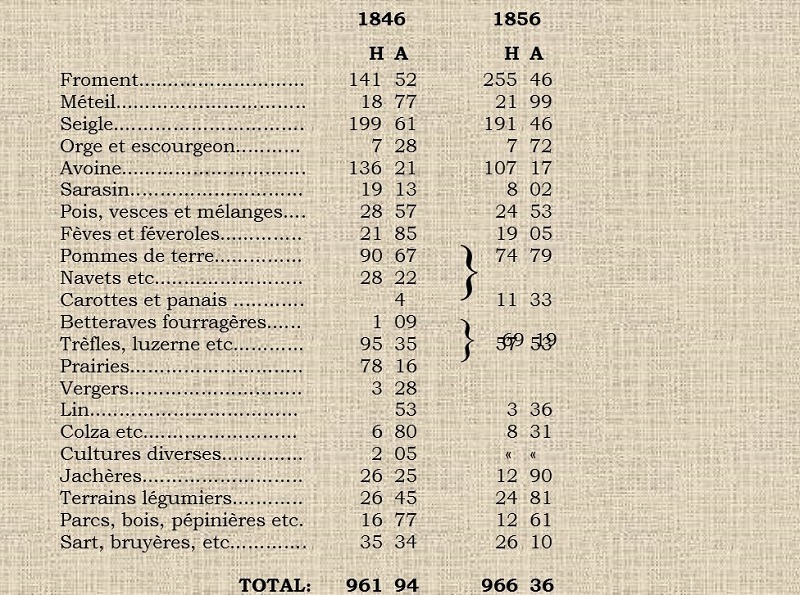

Les terres exploitées par les cultivateurs de la commune se répartissaient ainsi :

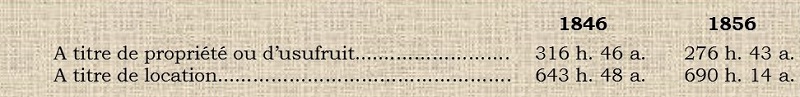

Ce chiffre total se subdivisait en biens exploités :

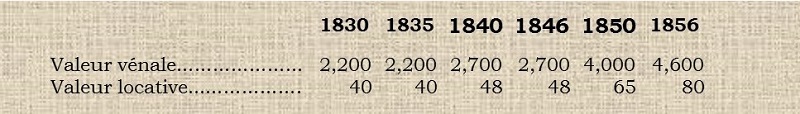

En moyenne l'hectare de terre était estimé à:

L'ancienne verge linéaire a 18 1/2 pieds de Louvain, d'après les documents cadastraux; d'après G.-A.-M. Wirix, la verge avait 20 1/2 pieds de Bruxelles à Lasne, 20 1/2 pieds de Bruxelles à Chapelle-Saint-Lambert.

Le moulin de Lasne est mû par deux roues hydrauliques qu'active la Lasne; sa retenue est à l'altitude de 66 m. 61; il a trois couples de meules à moudre le grain. Le moulin primitif de Lasne se trouvait près du pont jeté sur la rivière de ce nom; en 1636, il était ruiné depuis plus de cent ans et son emplacement formait un terrain vague. Le 21 juillet 1765, Maurice Collet fut autorisé à en édifier un autre, sur un terrain qu'il venait d'acquérir, mais il fut astreint à payer au domaine un cens annuel de 20 livres de 40 gros, qui se doublait en cas de mutation.

Chapelle-Saint-Lambert a eu aussi son moulin, mais cette usine n'a pas continué à subsister. En 1374, on voit Rodolphe, fils naturel de Henri Oemen, porter le moulin de Chapelle-Saint-Lambert à Hubert de Nil-Saint-Martin, fils de Goffar Campival de Bertinchamp. Le 10 octobre 1772, les États de Brabant, en qualité d'administrateurs du domaine de ce duché, permirent la reconstruction de l'usine; cependant Oudiette ne signale pas l'existence de cette dernière, qui sera restée à l'état de projet.

Les autres usines sont une brasserie et une tannerie n'ayant qu'une cuve.

Le tissage du lin et du coton occupe une grande partie des habitants; on compte environ 400 métiers. Il y a dans la commune une blanchisserie de toiles peu importante.

On compte, en outre, deux forgerons et un sabotier.

Des ouvriers maçons, plafonneurs, charpentiers et menuisiers quittent la commune pendant une partie de l'année pour exercer leur profession.

On compte 50 chemins vicinaux et 62 sentiers, mesurant ensemble 81,317 mètres, dont 4,769 sont pavés.

Le chemin de grande communication n° 22 traverse la commune sur 1,157 m.; le chemin n° 71, sur 3,542 m.; le chemin n° 75, sur 1,500 m.

M. Warzée, se basant sur les indications de M. Mattaigne de Lasne, a décrit d'anciens points de défense situés sur la partie orientale du territoire de la commune et qui pourraient remonter à l'époque la plus ancienne de notre histoire, aux temps où le pays était habité par des peuplades qui guerroyaient sans cesse l'une contre l'autre, et dont la science militaire ne s'était pas encore perfectionnée au contact des Romains. Des travaux de déboisement exécutés depuis cette époque ayant modifié l'aspect des lieux, nous n'avons pu contrôler les assertions de M. Warzée. D'après lui, ces points de défense ou retranchements se seraient composés d'enceintes circulaires formant amphithéâtre et présentant au centre un monticule d'environ 15 à 20 pieds de haut. Ils étaient entièrement en terre et offraient chacun un diamètre de près de 50 mètres. Trois de ces forts, si on peut leur donner ce nom, se trouvaient dans le bois de la Huissière, entre Chapelle-Saint-Lambert et le Culot; trois autres dans le bois des Hautes, entre Chapelle et Rixensart. En les fouillant on déterra une armure fort rouillée, ainsi qu'une espèce de hélier (?). Au lieu dit la Vallée de Wavre on signale encore une grande colline, qui toutefois, vers l'est, ne s'élève guère au-dessus du sol. Ces prétendus forts n'étaient-ils que de simples accidents de terrain, étaient-ils l'œuvre de la main de l'homme? C'est ce que de nouvelles investigations feront sans doute découvrir.

Au moyen âge Lasne formait un domaine appartenant au prévôt du chapitre de Nivelles; Chapelle, une seigneurie particulière de peu d'importance. Les deux localités furent ravagées en l'année 1489 et obtinrent une diminution sur leur cote dans l'aide de 1492 : Lasne, jusqu'à concurrence de 8 livres 1 sou; Chapelle, jusqu'à concurrence de 28 sous.

En 1431, le seigneur de Chapelle, Bernard Vander-Spout, fit saisir les porcs appartenant à quelques « bonnes gens » de ce village, parce qu'on les avait laissés pâturer sous des chênes qui lui appartenaient; un procès s'en étant suivi et l'affaire ayant été portée devant les échevins de Louvain, qui étaient chefs de sens de ceux de Chapelle, Bernard reçut de cette ville l'ordre de remettre les porcs à leurs propriétaires, et comme il refusa d'obéir, il fut condamné à se rendre en pèlerinage à Rome. Il se soumit alors et paya, pour racheter son pèlerinage, 20 couronnes de 64 placques, moitié au duc de Brabant, moitié à la ville.

En 1547-1549, les échevins de Lasne ayant commis un mesus, c'est-à-dire ayant méfait dans l'exercice de leurs fonctions, furent condamnés par les échevins de Nivelles, leurs chefs-juges ou juges en appel, à faire amende honorable; ils devaient notamment, escortés de deux sergents, porter en procession des cierges allumés du poids d'une livre. L'évêque de Cambrai, qui était alors prévôt de Nivelles, ne voulut pas s'opposer à l'exécution de la sentence, afin de ne pas entrer en lutte avec les officiers du souverain, mais il demanda la grâce des échevins, qui leur fut accordée, de l'aveu du bailli du Brabant wallon, à condition que cette grâce ne porterait pas préjudice aux droits de l'empereur, duc de Brabant.

Pendant les troubles de religion, la vallée de la Lasne eut de nouveau à souffrir. Comme les ressources manquaient à la fabrique de l'église, le chapitre de Nivelles consentit à ce que la dîme fût momentanément abandonnée aux habitants, afin d'être employée à l'entretien d'un pasteur ou curé (8 mai 1582). Lorsque la domination espagnole commença à se rétablir dans le Brabant, le domaine confisqua une cense située « sous la seigneurie de Douhain, à la Chapelle-Saint-Lambert » avec 46 bonniers de terre, des bois et des prés, et que l'on appelait la Cense de la dame Blanche; mais la saisie fut révoquée, sur l'observation que cette dame Blanche était partie pour le Portugal depuis plus de vingt ans, et que la ferme appartenait à Charles de Micault ou à ses héritiers. Le village était encore abandonné et inaccessible en l'an 1584. On leva également le séquestre mis sur la cense de Court, qui était la propriété des héritiers d'André C'ambe, seigneur de Chapelle, le notaire Gouylle ayant déclaré qu'André avait toujours vécu en France, sans porter les armes contre le roi Philippe II.

Le 20 messidor an II (8 juillet 1794), il y eut un combat très vif à Chapelle; les Autrichiens laissèrent un grand nombre de prisonniers entre les mains des Français, qui étaient sous les ordres du général Dubois. Ce n'est que dans notre siècle que Chapelle-Saint-Lambert est devenue célèbre, par suite du rôle que ce village joua lors de la bataille de Waterloo. Ce fut sur ce point que se dirigea l'armée prussienne, marchant au secours des Anglais. D'après ce que nous ont rapporté des habitants du lieu, elle arriva à Chapelle au moment où finissait la messe et elle marchait avec tant de régularité qu'à Lasne, par exemple, pas un soldat ne s'écarta de plus de 50 pas du gros de la colonne, qu'à cette distance pas une maison ne fut visitée ou pillée. Des relations imprimées portent que Napoléon aperçut, vers une heure ou une heure et demie, un corps de troupes sur les hauteurs de Chapelle; mais déjà, une heure avant la bataille, c'est-à-dire à environ 10 1/2 heures du matin, Wellington avait vu la cavalerie de ses alliés massée en deçà des hauteurs de Chapelle. Toutefois Bülow, qui commandait ces troupes, ne put entrer en ligne que vers 4 1/2 ou 5 heures, et cette lenteur s'explique lorsqu'on remarque combien il lui était malaisé de conduire une trentaine de mille hommes, traînant après eux une nombreuse artillerie, par de mauvais et étroits chemins. Ces derniers n'étaient pas familiers aux officiers de l'état-major de Bülow, qui cherchèrent vainement le carrefour appelé par Ferraris les Quatre hurées, mais dont le nom se prononce Caturia ou Caturiaux. On s'explique difficilement comment Napoléon ne fit pas garder le passage de la Lasne ou ne se hâta pas de faire refouler au delà de cette rivière les premières troupes qui la franchirent.

Dans une escarmouche entre l'avant-garde prussienne et les éclaireurs de la cavalerie française, le colonel comte de Schwerin tomba frappé d'un biscaïen au front. Néanmoins sa cavalerie déboucha du bois de Paris. Bientôt s'engagea un combat terrible qui eut pour théâtre principal le village de Plancenoit et la partie orientale du territoire de Lasne. Sous cette dernière commune, plus au nord, les Français voulurent en vain s'emparer du hameau de Smohain et du château de Fichermont; ces positions restèrent au pouvoir de l'extrême aile gauche de Wellington. C'étaient des troupes hollando-belges, de la division de Perponcher, qui gardaient Fichermont.

Dans ses récits datés de Sainte-Hélène, Napoléon a prétendu que, dès la nuit du 17 au 18, il avait donné l'ordre au maréchal Grouchy de s'emparer de Chapelle-Saint-Lambert, mais le colonel Charras a fait justice de cette allégation, dans laquelle on ne doit voir qu'une tentative tardive de justification. Au moment indiqué, ni l'empereur, ni Grouchy lui-même, ne connaissaient la direction que l'armée de Blücher avait prise, et rien ne faisait prévoir qu'elle déboucherait, soit par Chapelle et Lasne, soit par Ohain ou Couture-Saint-Germain. On a ajouté que Grouchy aurait dû accourir au feu par le chemin le plus direct, mais on oublie que des pluies torrentielles, retardant amis et ennemis, avaient rendu les chemins impraticables; que Grouchy était encore, vers midi, à Sart-lez-Walhain, à 4 1/2 ou 5 lieues de Chapelle-Saint-Lambert en ligne directe; qu'il ne pouvait parvenir en ce dernier endroit qu'en se heurtant à des corps prussiens trois fois plus nombreux que son armée, et que sa marche dans un pays très accidenté, très boisé, aurait été facilement entravée. D'ailleurs Grouchy reçut l'ordre de se diriger vers Wavre et très certainement il ne se douta pas plus que Napoléon lui-même de la hardie et savante marche de Blücher.

Le monument du comte de Schwerin se trouve sur un point assez élevé, à 800 m. O.-S.-O. de l'église, au bord méridional d'un sentier conduisant au hameau d'Aquinot. Au milieu d'un espace carré, qui a environ huit mètres de côté et qu'entoure une haie d'aubépine, s'élève, entre quatre sapins rabougris, la colonne élevée à la mémoire de cet officier prussien. Le monument est tout entier en calcaire bleu et a environ cinq mètres de hauteur; il se compose d'un soubassement cubique, sur lequel repose une colonne à socle octogone. A la face septentrionale du piédestal se trouve fixée une plaque de bronze, déjà trouée par la vétusté et portant l'inscription suivante : Wilbelm. Graf v. Schwerin | Kœnigl. Preus. Obrist. und Ritter | Gefallen | dem Siege am 18 Iuni | 1815 | In der Fremde fûr die Heimath. Le comte de Schwerin, mortellement atteint, fut enterré à la hâte dans un petit bois, près de l'endroit où on lui a érigé un monument. Deux ou trois ans après, sa famille fit rechercher ses restes, que l'on découvrit grâce aux indications d'une vachère, et les fit déposer à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Depuis cette époque, la veuve du comte, comtesse Sophie Doenhoff, envoyait régulièrement chaque année au curé de Lasne une somme de 100 florins pour être employée en bonnes œuvres. Elle a en outre fait don de deux cloches à la commune.

La comtesse est décédée le 27 janvier 1863; mais elle n'a pas oublié le village de Lasne, où son mari a trouvé une mort glorieuse. Par son testament, qui porte la date du 1er décembre 1840, elle a hypothéqué sur les terres de Skandau, dans la Prusse orientale, un capital de 1,000 reichsthalers, dont les intérêts à 5 pour cent, soit 10 frédérics d'or, seront distribués, par les soins du curé et du maire (sic) de Lasne, aux habitants les plus nécessiteux de la commune, section de Lasne, et, de préférence, aux habitants de la cabane située près de la tombe du comte, s'ils continuent à surveiller cette sépulture. Un arrêté royal, du 28 juillet 1863, a approuvé ce legs, en chargeant le bureau de bienfaisance du soin d'effectuer les distributions mentionnées plus haut.

Lasne et Chapelle-Saint-Lambert ont été réunies en une seule commune, par un arrêté royal en date du 24 septembre 1828.

Les deux fractions de la commune de Lasne appartenaient à des juridictions différentes et suivaient des coutumes distinctes. « En la paroisse de Lanne, disent les anciens Comptes des baillis de Nivelles, le prévôt de Nivelles a cens, rentes, lois et amendes, qui se jugent suivant la loi de Nivelles, où on va à sens, et livre l'homme fourfaict au coron de la terre, si qu'il dit, et monseigneur a la haute justice ».

« En la paroisse de Chapelle-Saint-Lambert, qui est du tout à monseigneur, tous fourfaits se jugent suivant la loi de Louvain, où il en ce cas vont au sens, sauf que le seigneur de Sombreffe (comme seigneur de Mousty) et Bernard Delle Spoute y puessent avoir aucun cens et non autre chose ».

Ainsi il y avait à Lasne un seigneur, le prévôt du chapitre de Sainte-Gertrude, qui avait la moyenne et basse justice, tandis que Chapelle-Saint-Lambert était un domaine ducal où il n'existait que des seigneuries foncières. La première de ces localités suivait la coutume de Nivelles; la seconde, celle de Louvain. Lasne dépendait de la mairie de Genappe; Chapelle, de celle de La Hulpe.

La haute justice de Lasne fut vendue par le domaine, le 23 juin 1559, au prévôt de Nivelles et de Liège, Jean de Berlaimont, protonotaire apostolique, moyennant la somme de 336 livres d'Artois (relief du 10 janvier 1559-1560). Claude de Berlaimont, seigneur de Floyon, hérita de cette acquisition et la transmit au comte Florent de Berlaimont; puis Philippe, comte d'Egmont, prince de Gavre et du Saint-Empire, la vendit, le 28 décembre 1669, en vertu d'un décret du conseil des finances, du 4 du même mois, à don Antoine de Xavier, seigneur de Fichermont (relief du 31 janvier 1671). Les Xavier en jouirent jusqu'à la suppression des juridictions particulières, sous la domination française.

A Chapelle-Saint-Lambert, la haute, moyenne et basse justice, avec l'oisellerie ou chasse à l'oiseau, la pêche, les amendes, le droit d'établir un maire et des échevins, et sauf le sou de la cloche, les aides, le ressort, les rémissions, les reliefs, les octrois et les autres régales, fut vendue, le 26 août 1565, pour 120 livres d'Artois, à André Gambie ou Cambye, qui y avait une seigneurie foncière (lettres patentes du 12 octobre 1565). Maximilien Van Mechelen, au nom de sa femme, Anne de Cambie, fille de messire André, en fit le relief le 15 septembre 1607, mais on lui remboursa les 120 livres, le 14 décembre 1616, et, de son côté, il promit de rendre les lettres d'engagère s'il les retrouvait. La chasse et la pêche du village étaient alors affermées: la chasse à Pierre Pasteure, pour 6 livres 10 sous; la pêche, pour 20 sous. Lorsque ce désengagement eut lieu, le maire de La Hulpe, accompagné d'un sergent, se rendit à Chapelle, par ordre du bailli du Brabant wallon, pour prendre possession; mais Van Mechelen s'étant opposé à ce qu'on procédât à cette formalité, le maire partit pour Bruxelles, où de nouveaux ordres furent donnés par la chambre des comptes, le 13 décembre, et envoyés au bailli; la prise de possession eut lieu le 24, sans nouvelle difficulté. Le premier soin du maire de La Hulpe fut de faire confectionner, au prix de 6 livres 5 sous, une paire de fers et chaînes pour les prisonniers et, moyennant 6 livres 6 sous, deux gros « nocquets ou cadenats ». La domination des seigneurs gagistes avait été paternelle, puisqu'elle n'avait pas ressenti le besoin de posséder ce précieux attirail et avait su se passer de prison. Les archiducs et leurs officiers avaient d'autres idées en matière de répression.

La justice de Chapelle ne resta que peu de temps au domaine. Le 16 août 1630, elle fut engagée, moyennant 2,100 livres, à Thomas Lopez de Ulloa, chevalier, seigneur de Limal et de Bierges (r. du 10 décembre 1633), qui en fit l'acquisition définitive, en doublant le montant de l'engagère précédente, le 5 février 1644 (r. du 27 septembre 1645). Quoique ce gentilhomme ne possédât dans le village d'autre bien-fonds qu'un petit pré, il en obtint l'annexion à sa baronnie de Limal, au grand mécontentement des seigneurs du lieu, les Le Roy. Un de ses descendants, don Charles Lopez de Ulloa, comte de Rhodes (Rhode-Sainte-Agathe), baron de Limal, vendit sa seigneurie domaniale de Chapelle à Conrad Van de Velde, seigneur de Bergh, et à sa femme, Thérèse-Gabrielle Della Faille (r. du 15 avril 1706); leur fille Marie-Joséphine (r. du 9 janvier 1711) la transmit par mariage aux Steelant. Son fils étant mort sans enfants à Turin, sa fille ainée, Marie-Catherine-Ghislaine de Steelant, en hérita (r. du 26 mai 1769), et, après elle, sa sœur cadette, Anne-Marie-Josèphe de Steelant, baronne de Perck (r. du 23 juillet 1773), qui n'eut pas d'enfants de Louis-Henri-Joseph de Preud'homme d'Ailly, marquis de Verquigneul, mort en 1818, et dont l'héritage est passé aux Délia Faille.

D'après un record en date de l'année 1483, le maire de Lasne percevait le tiers des amendes comminées par les échevins. Lorsqu'un malfaiteur était condamné â la peine de mort, il était remis « à couron de la terre », c'est-à-dire aux limites de la seigneurie, entre les mains des officiers du prince : en pure chemise, si c'était un homme; en pure cotte, si c'était une femme; si le coupable possédait des biens meubles, on en allouait les deux tiers au prévôt du chapitre (seigneur du lieu) et l'autre tiers au maire. Quand on allait en l'ost, c'est-à-dire à la guerre, les habitants devaient être convoqués et tous ensemble choisissaient celui d'entre eux qui fournissait un chariot pour leur contingent à l'armée.

Les Xavier, qui possédèrent la haute justice de Lasne au siècle dernier, eurent fréquemment des contestations avec le prévôt du chapitre et le chapitre même, au sujet de leurs droits respectifs. Nous reviendrons plus loin sur cette question; ici nous nous bornerons à dire que la baronne de Xavier, ayant voulu introduire l'usage de lui payer un droit de congé ou dixième, et ordonné de poursuivre de ce chef un habitant nommé P. Balzau, le maire Paul Hannouille fit assembler la communauté et rédiger une protestation, puis s'opposa à cette innovation au nom des habitants.

Le greffe échevinal de Lasne, pour les années 1561 à 1786, se trouve au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles; celui de Chapelle, pour les années 1602 à 1791, au greffe de Louvain.

Il y a neuf conseillers communaux, dont deux choisis parmi les éligibles de Chapelle-Saint-Lambert.

Le 6 octobre 1437, un prévôt de Nivelles, nommé Jacques Vide, comparut devant le maire et les échevins de Lasne et déclara donner aux habitants le droit de prendre «foraiges, bois et pâturages pour leur aisément et pour maisonner, en plein bois de Lanne, qui seroit accoutumé du vieux temps passé, sans malengien», et à la condition qu'on ne pourrait vendre ce bois sans sa permission ou celle de ses successeurs. Outre cette concession ou plutôt cette confirmation, pour laquelle les habitants devaient payer un cens d'un denier, à la Noël, il leur en octroya d'autres. Il leur permit de posséder des bruyères, « tant qu'il pourroient en sarter ou colper », à la seule condition de payer pour chaque bonnier 4 deniers par an. La communauté était responsable du cens que devraient ses membres de ce chef et, d'autre part, elle était autorisée à poursuivre les défaillants. Ceux qui défricheraient des bruyères étaient tenus de les faire mesurer au préalable. Lorsque plusieurs personnes se présenteraient pour acquérir des terres vagues, les habitants de Lasne seraient préférés aux étrangers. Lasne a encore 26 hectares de biens communaux; cependant chacune de ces fractions du village a cédé une partie de ceux qu'elle possédait : Chapelle en a aliéné, le 24 février 1769, moyennant 3,791 florins de change ou 4,422 florins courants, et Lasne en a vendu en 1772.

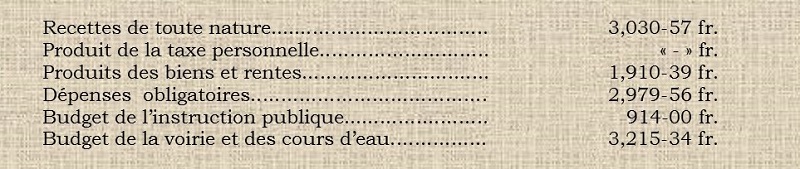

Le budget de la commune, pour 1859, présente les chiffres suivants :

Lasne formait originairement une fraction des biens du chapitre de Sainte-Gertrude, de Nivelles. L'abbesse y conservait, en 1440, quinze fiefs, dont deux pleins, outre un plein-fief et quelques autres tenures dont les possesseurs cessèrent de payer le relief vers l'année 1370, malgré les réclamations de leur suzeraine. Parmi les autres, nous citerons la terre même de Lasne, qui appartenait au prévôt; le livre censal de Lasne, à Chapelle; le bois de 7 bonniers, dit le Pâturage de Levraumont, près du Courtil de Feceraimont; Feceraimont, aujourd'hui Fichermont; le Bois Paris, de 14 à 15 bonniers, que Bernard Del Spout ou Van der Spout vendit à l'abbaye d'Aywières, moyennant 16 clinckarts le bonnier (r. du 25 mars 1460); le Bois Lyonet, de 15 à 16 bonniers, que Jean de Bourlarmont transmit à Robert Dou Bos, que Robert, le fils de celui-ci, céda à Everard TSerclaes, vers l'an 1400; que Jacques T'Serclaes, sire de Thilly, vendit à Thierri de Buyle , moyennant 8 patars par bonnier (11 juin 1534), et que les héritiers de Buyle transportèrent, en 1573, aux Witthem, de Braine-l'Alleu.

La seigneurie du prévôt s'étendait alors sur le spirituel comme sur le temporel. En effet, il avait aussi bien le droit de nommer le curé et le marguillier de l'église que celui de créer un maire, sept échevins jugeant au civil et au criminel, un greffier, un sergent. La mairie était héréditaire et tenue du prévôt en plein-fief, avec l'obligation de remettre au prévôt les deux tiers des amendes et de payer tous les ans 2 deniers sur le produit du tiers restant. En 1550, le cens consistait en 40 sous 10 deniers de Louvain, 4 deniers tournois et quelques oiseaux; les dîmes et terrages montaient à 40 clinckarts d'or, outre la moitié des dîmes qui était adjugée au curé. Le livre féodal comprenait 38 tenures, parmi lesquelles les plus importantes étaient le Chastiel de Lanne et le Fief del Kelle. En 1787, la seigneurie produisait un revenu de 900 florins, dans lequel le livre censal figurait pour 16 florins, le livre féodal, pour 18 fl., la chasse, pour 10 fl. Le prévôt payait une redevance à la vénerie de Boitsfort et, d'autre part, recevait de chaque foyer existant dans le village 5 deniers, qui se payaient à la Noël pour droit de pâturage.

En l'année 1699, le prévôt du chapitre de Nivelles voulut vendre sa seigneurie de Lanne, probablement parce que, n'y ayant pas la haute justice, il n'y jouissait plus que difficilement de ses prérogatives. Le seigneur haut-justicier, M. de Xavier, lui en offrit 200 florins de rente, et le chapitre accepta cette proposition , le 8 octobre, à la condition que la somme précitée serait employée à faire d'autres acquisitions et qu'on requerrait pour la vente le consentement du roi d'Espagne et du pape. Toutefois, la cession n'eut pas lieu, le prévôt étant venu à mourir.

Quelques années après, de nombreuses contestations surgirent entre les barons de Xavier et le chapitre (représentant le prévôt, récemment décédé). Le baron, après avoir nommé maire de Lasne Jean-Joseph Hannouille, lui défendit de prêter serment au chapitre; ce corps, de son côté, interdit aux échevins de reconnaître à Hannouille la qualité de maire (28 février 1722).

Au mépris de la défense signifiée aux échevins par le chapitre d'admettre qui que ce fût, sans son consentement, à remplir les fonctions de sergent, de Xavier leur en présenta un qui devait calenger, c'est-à-dire mettre à l'amende ceux qui empiétaient sur ses droits de chasse et de pêche; le chapitre ordonna aussitôt aux échevins de récuser tous les sergents qu'établirait le baron, et les informa qu'au besoin il prendrait fait et cause pour eux (19 février 1729).

La même année, le baron ayant vendu la raspe d'un bois sans en payer la dîme, les chanoines résolurent de lui intenter un procès (26 mars), et, en réponse à ses prétentions au droit de chasse dans la seigneurie, ils déléguèrent quelques-uns d'entre eux pour aller l'exercer en leur nom (30 juillet). Le droit de plantis souleva aussi des difficultés, qui, à la suite d'une requête présentée par le baron, le 17 mai 1731, amenèrent un procès par-devant le conseil de Brabant, procès dont cette cour ne hâta pas la fin.

Lors d'une vente de meubles qui eut lieu dans le village, le baron, voyant des armes entre les mains du sergent du chapitre, Jean-Charles Stache, et de deux autres paysans, leur ordonna de les déposer. Stache ayant observé qu'il était chargé des exécutions judiciaires et de la garde des meubles, le baron lui enjoignit de produire sa commission, et, sur la réponse du sergent qu'il en montrerait une si elle était nécessaire, le baron, assisté par son valet, saisit le fusil, l'arracha et l'emporta. Le chapitre résolut de se plaindre au conseiller fiscal de Brabant (20 novembre 1732) et, quatre jours après, donna ordre au maire et aux échevins de prendre des informations sur le fait, et renouvela cet ordre, le 28, le maire Hannouille faisant quelques difficultés d'y obtempérer.

Pour se venger, le chapitre déclara qu'après la mort de M. de Xavier, la charge de maire héréditaire de Lasne, qu'il tenait en fief, serait supprimée, attendu qu'elle n'était nullement remplie par les titulaires (23 juin 1733). Le sieur De Lau du Châtel, époux de la veuve du baron, ne se montra pas mieux disposé que celui-ci et querella encore les officiers du chapitre; mais, avec le temps, ces dissensions s'assoupirent et on en vint enfin à un accord, qui fut conclu entre le prévôt du chapitre et le baron, le 31 mai 1776, et approuvé par le chapitre le 17 du mois suivant. Les droits des parties furent établis comme suit : le prévôt nommait des échevins et un greffier pour juger, comme auparavant, au civil et au criminel; au baron, en qualité de maire héréditaire, était réservé le droit de désigner un lieutenant maire, de faire exécuter les sentences criminelles et d'avoir un pilori à ses armes et des fourches patibulaires; de plus, il pouvait avoir un sergent, portant sa livrée et payé par lui, mais le sergent du prévôt était le seul sergent « en cour », c'est-à-dire instrumentant devant les échevins. Le prévôt, en qualité de patron de l'église, y avait la préséance, tandis que les titres de baron et de seigneur haut justicier de Lasne étaient réservés aux Xavier. Ceux-ci avaient seuls la chasse du côté de Fichermont, tandis que vers Maransart elle restait au prévôt. Enfin, le droit de plantis sur les chemins se partageait de même, sauf que le baron aurait en plus le droit de plantis sur la place.

Les fonctions de maire héréditaire de Lasne et ses dépendances constituaient un fief qui était tenu de la prévôté de Nivelles en même temps que le Chastiel de Lanne (Château de Lannenbourg, Borch à Laenen), des terres, des prés, des bois, des pâtures et des cens. Là habitèrent sans doute les chevaliers de Lasne, que d'anciennes chartes mentionnent : Henri de Lanne, qui vivait du temps du duc Godefroid III; Guillaume et René, chevaliers de Lanne, qui donnèrent à l'abbaye d'Aywières, antérieurement à 1214, des dîmes comprises dans la paroisse de Limal, et qui sont encore cités : Guillaume, en 1215; René, en 1217 et 1225; sire Henri de Lanne, qui tenait en fief du chevalier Henri de Walhain dit Gravetelles et en arrière-fief du châtelain de Bruxelles Godefroid, une dîme à Ottignies, dont ce dernier fit abandon en faveur d'Aywières, en 1215; Jean de Lanne, cité en 1244; Francon de Lanne, qui avait des biens à Ohain, en 1244. Vers l'année 1350, Jean III, duc de Brabant, donna le château de Lannebourg à un de ses fils naturels, Jean dit Brant, qu'il dota aussi de la terre d'Aiseau. Jean, fils aîné de ce bâtard, laissa Lannebourg à Guillaume, son puîné, qui mourut sans enfant le 13 mai 1447 et eut pour héritier son frère cadet, Pierre. De celui-ci et de Gertrude de Nieuville dite Persin naquit Guillaume II Brant, qui vivait en 1474 et 1516, et s'allia à Marguerite de Hontoy. Leur fils Jean prit pour femme Françoise de Waelmont, dame de Wissene et en eut un fils, également nommé Jean, qui vendit les seigneuries de Borch ou Lannebourg et de La Queuwe (à La Hulpe). Le 29 avril 1679, Anne Van der Ee, dame de Court-Saint-Étienne, vendit à Catherine Cools, baronne de Lanne, la seigneurie de Lannebourg, qui comprenait la mairie héréditaire, un cens valant 81 1/2 chapons, 10 oisons, 8 sous 4 deniers; 42 bonniers de terres, de bois et de prairies; un terrain contigu à la rivière et à la commune, « où il souloit avoir un moulin, un château; avec pré et vivier, contenant deux bonniers. Depuis cette époque, le manoir a été négligé et abandonné; au siècle dernier, il fut démoli jusqu'aux fondements, afin de construire une brasserie et le bâtiment principal de la ferme dite la Maison blanche, qu'occupait le maire J.-J. Hannouille. Le pré où il s'élevait, entre l'église paroissiale et la Lasne, conserva le nom de Pré al Tour. Dans le courant de ce siècle, un bourgmestre nommé Mattaigne, qui est mort il y a peu d'années, remarqua qu'en certains endroits de cette prairie l'herbe ne grandissait pas et se desséchait; il fit opérer des fouilles qui mirent au jour des murs, épais de 4 à 5 pieds, construits en pierres blanches et formant une enceinte octogonale et qui devait être flanquée de huit tours; on trouva aussi des armes et une pièce d'or, cette dernière datant du XVIe siècle. Aujourd'hui un léger mouvement de terrain, à 300 mètres au N.-E. de l'église, indique seul l'emplacement de l'antique manoir de Lannebourg.

La grande et belle ferme delle Kelle ou la Kelle domine les prairies où se cachent les ruines dont nous venons de parler et tout le vallon jusqu'à Chapelle-Saint-Lambert, Genval, Ohain, d'une part, et Couture-Saint-Germain, d'autre part. Cette vaste habitation, bien que pittoresquement située et importante par l'étendue des bâtiments dont elle se compose, ne présente rien de particulier. Elle est construite en rectangle et a été complètement restaurée; à un des angles existait un donjon carré, à étroites fenêtres, dont les jours ont été élargis et l'intérieur transformé en salles confortables.

D'après Blondeau, la Kelle dut son nom aux Vander Kelen, qui en furent les possesseurs. En 1550, elle appartenait à Thierri Bulle ou Buylle (ou de Buyle). Henri De Buyle posséda aussi ce fief, qui reconnaissait pour possesseur, du temps de Blondeau, Charles-François De Buyle, sire de Walhove. La Kelle a été longtemps habitée par M. Mattaigne, bourgmestre de Lasne, receveur des biens des Della Faille à Chapelle-Saint-Lambert aux environs, qui y reçut M. Warzée, en 1843, et M. Wauters, en 1858, et leur communiqua de curieux détails sur les antiquités de Lasne.

Le vrai château, à Lasne comme à Ohain et à La Hulpe, est une construction moderne et où nos architectes ont épuisé leur habileté. Fichermont, jadis manoir peu important, est devenu une élégante villa. Dans l'origine, on donnait le nom de Ficheroimont à un fief consistant en six journaux de bois et de prés et tenu de l'abbaye de Nivelles. Ce fief forma plus tard le noyau d'une seigneurie assez importante, dans laquelle on bâtit un château. Antoine Xavier, maître de camp et brigadier de cavalerie au service d'Espagne, qui acheta au comte d'Egmont la haute justice de Lasne et fut tué, le 11 août 1674, à la bataille de Seneffe, était seigneur de Fichermont. Sa veuve, Marie-Catherine Cools, obtint l'érection en baronnie de sa terre de Lasne, à condition qu'après sa mort le titre ne pourrait passer qu'à son aîné (24 février 1676). Après elle, le titre de baron fut successivement porté par :

Jean-Philippe de Xavier (r. du 30 septembre 1681), qui devint, en 1702, possesseur de la seigneurie foncière de Chapelle-Saint-Lambert;

Don Jean-André de Zavier ou Xavier (r., pour Lasne, du 30 avril 1727; pour Chapelle, du 1er octobre 1725);

Anne-Charlotte-Adrienne de Colins, sa veuve (r., pour Lasne, du 12 février 1735; pour Chapelle, du 28 janvier 1734), à qui son mari donna Chapelle en toute propriété, par acte en date du 13 octobre 1729 (r. du 29 juillet 1734);

Jean-Joseph de Xavier, leur fils (r., pour Lasne, du 5 mars 1744; pour Chapelle, du 2 décembre 1743);

Jean-Alexandre-Théodore Ghislain (r., pour Lasne, du 5 octobre 1765; pour Chapelle, du 2 avril 1766). Jean-Joseph de Xavier de Lasne jeta un dernier éclat sur un nom qui aujourd'hui est sur le point de s'éteindre. Nommé enseigne au régiment des gardes wallonnes (en Espagne), le 14 octobre 1770, il servit avec distinction dans ce régiment d'élite, en fut le dernier lieutenant-colonel, et devint maréchal de camp, puis lieutenant général en 1817, peu de temps avant sa mort.

Les derniers de Xavier se sont fixés à Nivelles et ont aliéné tous leurs biens de Lasne, à l'exception de quelques hectares. Le château de Fichermont, avec 4 h. de jardins, fut vendu, le 21 janvier 1805, à Jean-Charles Le Hardy Beaulieu, jurisconsulte à Bruxelles. Le vicomte J.-G. le Hardy de Beaulieu, fils de cet acquéreur, mourut à Fichermont le 11 octobre 1854, laissant plusieurs fils : MM. Adolphe (qui a récemment épousé la fille de feu M. Verhaegen, l'ancien président de la Chambre des représentants) et Eugène Le Hardy de Beaulieu, ingénieurs, et Charles Le Hardy de Beaulieu, avocat. Le vicomte avait, en 1847, vendu à M. Gustave T'Serstevens la ferme du château, avec 35 hectares de dépendances; ses fils ont cédé le château, le 12 août 1856, à M. Charles de Fierlant.

L'ancien manoir datait probablement de 1550, date qui est sculptée, en chiffres arabes, au-dessus de la porte d'entrée de la cour de la ferme. Il comprenait une tour massive et carrée, dont la partie supérieure était ornée, sur chacune de ses faces, d'un buste en saillie placé dans un médaillon. A chaque angle se trouvait une tourelle ronde. Son état de vétusté obligea les propriétaires à en démolir le haut, il y a une trentaine d'années. Au dire des voisins, elle servit d'observatoire lors de la terrible journée du 18 juin 1815. M. de Fierlant a fait reconstruire en entier le château, pendant les années 1858 et 1859, d'après les plans de l'architecte Derre. La façade a cinq fenêtres de largeur, celle du milieu formant avant-corps; elle est cantonnée de tourelles en encorbellement, avec girouettes. Il n'y a qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée; l'avant-corps a une fenêtre supérieure et s'amortit en pignon à gradins. Le plein des murs est en briques; les arcatures-mâchicoulis, les créneaux, l'encadrement des fenêtres sont en pierre bleue; les pilastres de l'avant-corps sont en pierres blanches. A la face postérieure du bâtiment, l'angle S.-O. est occupé par une tour en pierres blanches, de laquelle descend un escalier fort profond, qui communique avec d'anciennes excavations ayant servi à l'extraction de la marne. Cette tour, haute de 18 mètres, est surmontée par une plate-forme d'où la vue s'étend à plusieurs lieues à la ronde et embrasse tout le panorama du champ de bataille de Waterloo. Actuellement le bien de Fichermont compte plus de 80 hectares de dépendances.

A Chapelle-Saint-Lambert, il n'a jamais existé qu'une seule construction féodale de quelque importance; elle est aujourd'hui réduite à un état bien misérable, en comparaison de son ancienne splendeur, et ses bâtiments, convertis en métairie, ne rappellent guère la haute position qu'ont occupée quelques-uns des seigneurs de Chapelle.

Dans le principe, la juridiction était morcelée entre plusieurs possesseurs féodaux. Les plus importants y avaient « une bonne maison, dite La Tour », sur laquelle nous nous étendrons plus loin. Les Sombreffe, en qualité de seigneurs de Mousty et d'Ottignies, possédaient une partie du territoire du village et y réclamaient, au XVIe siècle, le droit de percevoir les amendes; leur domaine fut réuni à celui de la Tour, en 1683, Jacques, baron Le Roy, ayant acheté, à François-Joseph de Spangen, tout ce que les sires de Mousty possédaient à Chapelle. Enfin, ce qu'on nommait le Cens seigneurial de Lanne à Chapelle-Saint-Lambert constituait une tenure féodale relevant de l'abbaye de Nivelles et comprenant : une maison, avec édifices et tenures, située près du chemin de Lasne à Aywières; un cens de 81 1/2 chapons, 16 1/2 oisons, 12 pouyelles, 12 sous 6 deniers de Louvain, 36 plaques etc. et des rentes. Après Jean de Ghislenghien, Melchior d'Arquennes fit le relief de ce fief, en mai 1440, du chef de sa mère. Jeanne, sa fille, le porta en mariage à Henri de Hesdeur ou Henri Estor, seigneur de Bigard, et Henri Estor, leur fils, en s'alliant à Jeanne Vander Spout, en amena la réunion â la seigneurie foncière de Chapelle.

Le baron Le Roy nous a soigneusement conservé tous les documents que ses propres archives lui ont fournis sur cette dernière, et les lumières qu'il a pu jeter sur le développement progressif du village font regretter que son exemple n'ait pas été davantage suivi. Il nous apprend qu'au commencement du XIIe siècle, un chevalier nommé Engelbert bâtit près de sa tour et dota une chapelle qui fut dédiée à saint Lambert. Son fils Godefroid eut d'une dame, nommée Alice, un fils appelé Gozelon et qui se qualifiait de chevalier de la Chapelle-Saint-Lambert. Par acte passé â Louvain, au mois d'octobre 1180, il légua une redevance annuelle de 12 setiers de froment, mesure de Wavre, à la chapelle fondée par son aïeul et où ses parents, ainsi que Gisèle, sa femme, avaient reçu la sépulture; cette redevance devait être prélevée dans sa grange, n'était rachetable que pour dix-sept fois sa valeur et devait servir à faire célébrer la messe récemment instituée pour les fidèles trépassés. Ce même Gozelon donna â l'abbaye d'Aywières une dîme et un cens de 26 deniers, qu'il tenait en fief de Guillaume, prévôt de Nivelles.

L'abbaye d'Aywières reçut de nombreuses marques de générosité des chevaliers de Chapelle. Antérieurement à l'année 1214, Henri, chevalier de la Basilique de Saint-Lambert près de Lanne, et son fils unique, appelé aussi Henri, renoncèrent à toutes leurs prétentions sur les terres, les bois et les dîmes que ce couvent avait acquis, et firent sceller leur charte par leur suzerain, le châtelain de Bruxelles. Plus tard, un de ces chevaliers lui abandonna une dîme située à Limal, et Siger et Arnoul de Chapelle-Saint-Lambert lui cédèrent une autre dîme, à Chapelle, comme nous l'apprend un diplôme de Jean, évêque de Liège, de l'année 1230. Le second Henri vivait encore en 1244, et, peu d'années après, un chevalier, Daniel de Chapelle, du vivant de sa femme Agnès, et du consentement de son fils Rodolphe et de son suzerain, le châtelain de Bruxelles, gratifia l'abbaye de deux bonniers de terres (avril 1250).

Aux XIVe et XVe siècles, la seigneurie foncière de Chapelle constituait une fraction du patrimoine des Vander Spout, famille bruxelloise, qui devait son nom à la ferme Ter-Spout, d'Yssche. Les fils ainés de cette lignée se transmirent longtemps, de génération en génération, le prénom de Bernard. L'un d'entre eux fut l'un des plus assidus compagnons de chasse du duc Antoine, à qui il amenait d'ordinaire une meute de douze couples de chiens; ce gentilhomme, dont nous avons cité les démêlés avec les habitants de Chapelle et qui mourut en 1432, avait à Chapelle un monument sépulcral; un autre Bernard, en 1497, procéda en conseil de Brabant contre l'abbaye de Villers, parce qu'il avait saisi des porcs appartenant à ce monastère et qui pâturaient dans ses bois.

La famille des Estors, de Grand-Bigard, qui devint propriétaire de Chapelle par le mariage de Jeanne Vander Spout et de Henri Estor, créé conseiller de Brabant, en 1500, s'éteignit malheureusement sous le règne de Charles-Quint, Jean Estor et sa mère Anne de Baenst ayant été arrêtés comme hérétiques et décapités au château de Vilvorde, le 7 janvier 1547-1548. Par ordre de l'empereur, le bailli du Brabant wallon confisqua Chapelle, qui fut vendue à maitre Jérôme Baudewyns (relief fait, en 1547, en la cour de Mousty, pour la seigneurie foncière de Chapelle; le 20 mai 1550, en la cour de la dame de Nivelles, pour le cens seigneurial de Lasne).

Jérôme recéda immédiatement son acquisition à son père, maître Adam Baudewyns, et à sa mère, Isabelle Mertens, avec pouvoir d'en disposer à leur gré. Anne Baudewyns la porta à Adrien ou André de Camby, son mari (r. fait en la cour de l'abbesse de Nivelles, le 2 mars 1563), qui fut le premier engagiste de la haute justice du village, et Adrien la vendit à François Moytomont et à sa femme Anne de Mesmay (r. du 28 décembre 1599, fait pour le fief tenu de Nivelles, qui fut payé 273 florins). Jean Wuison, receveur général des aides de Lille, de Douai et d'Orchies, en devint possesseur à son tour (r. du 24 janvier 1606), puis Chapelle passa à Anne de Camby, fille d'Adrien précité, et à son mari Maximilien Van Mechelen (r. du 14 avril 1606). Après Maximilien, qui resta en possession de Chapelle en vertu du testament de sa femme (r. du 17 décembre 1637), la seigneurie retourna à la famille Baudewyns, à une dame du nom de Marguerite (r. du 8 février 1651), qui la laissa à une nièce, également appelée Marguerite, et à Paul Roels, seigneur de Traulée (r. du 19 décembre 1652). Le ler décembre 1654, Chapelle fut vendue, en chambre d'Uccle, à Philippe Le Roy, chevalier, seigneur de Broechem , depuis baron du Saint-Empire, père du géographe et historien dont les travaux nous ont été si utiles (r. du 15 décembre 1654, pour le fief tenu de Mousty). Jacques Le Roy releva le fief tenu de l'abbaye de Nivelles en 1683, fit des acquisitions importantes et embellit son manoir. Après lui, les différentes fractions de la seigneurie furent morcelées : le livre féodal qui relevait de Mousty devint la propriété de la famille de Steelant (voir notamment un relief en date du 29 mai 1758), qui l'a transmis aux Della Faille; les Fiefs de Bigard ou Cens seigneuriaux de Lanne passèrent aux Xavier de Fichermont (r. du 18 février 1702).

La seigneurie de Chapelle, d'après ce que déclare le baron Le Roy, n'avait pas une grande étendue, mais elle était d'un excellent rapport, tout le territoire du village y étant compris ou étant tenu du seigneur en fief ou à cens. Une cour féodale était annexée à ce domaine. Le château, dont une vue a été gravée par Harrewyn pour le baron, comprenait jadis deux parties se rencontrant de manière à former un angle droit ouvert vers le nord. A l'angle ouest se dessinait une vieille et massive tour, de forme carrée, entièrement bâtie en grosses pierres grises, avec une partie supérieure se terminant par deux pignons à angles sortants et rentrants, et ornée à l'intérieur d'une énorme cheminée; le bâtiment principal offrait, vers l'est, six grandes fenêtres cintrées et à meneaux croisés, dans le haut desquelles se voyaient des écussons; il était terminé à l'angle nord par un petit appendice servant de chapelle. Une partie de ces constructions, selon toutes les probabilités, remonte à l'époque des anciens chevaliers de Chapelle et fut livrée aux flammes lors de l'invasion du général gueldrois Van Rossem, en 1542; plus tard, on les agrandit et on y édifia une chapelle domestique, où l'évêque de Namur autorisa la célébration de la messe le 16 septembre 1687. Une ferme se trouvait au midi du château, un fort beau jardin vers l'est; mais tous les deux ont disparu et il ne reste plus que quelques vestiges des murs qui enceignaient le jardin. L'édifice principal a également subi de cruelles atteintes. La tour, qui avait valu au manoir sa dénomination particulière, a été démolie et on en a employé les pierres à paver des chemins à Rixensart. Le corps de logis adjacent forme plusieurs modestes métairies. Les six fenêtres dont nous avons parlé dessinent encore leurs cintres, mais on en a muré le bas et les vitraux en ont été cassés par des enfants, à coups de pierres. La toiture de la chapelle a été enlevée, ce qui permet d'apercevoir, dans le mur auquel elle est adossée, l'arc d'une baie ogivale, qui a jadis été condamnée. Vers le N.-O., de petites fenêtres en plein-cintre éclairent parcimonieusement les chambres pratiquées dans le manoir et sous lesquelles s'étendent de vastes souterrains, remarquables par l'épaisseur de leurs murailles. Il n'y a pas longtemps qu'on y voyait en différents endroits des écussons aux armes des derniers seigneurs : au-dessus des portes et des cheminées, dans la remise et jusque dans le fournil.

Cette propriété fut vendue, il y a quarante ans environ, par M. P. Meeus à M. J.-B. Jottrand, notaire à Genappe, et à M. Thirionnet, de Glabais. Le bâtiment fut cédé, il y a une douzaine d'années, à un nommé Malyné, qui fit démolir la tour; il a été revendu récemment, moyennant 4,800 francs, à M. Stoefs, brasseur à Ohain. Jeanne Jacobs, par testament en date du 30 janvier 1612, légua aux jésuites de Bruxelles une ferme, avec des terres, des bois, des pâtures etc. Cette ferme : la Porte Verde à Mont à Lanne, fut cédée par la maison de Bruxelles à celle de Nivelles, en remboursement d'une rente de 400 florins par an, qui était due à cette dernière maison (18 février 1630). Elle est occupée par le bourgmestre actuel, M. Fortune.

L'abbaye d'Aywières possédait à Lasne trois pleins fiefs relevant de l'abbesse de Nivelles, et qui comprenaient : le premier, 14 à 15 bonniers de bois; le deuxième, 18 b. de bois; le troisième 12 b. de bois et de terres et 2 b. de prairies. L'un de ces fiefs s'appelait le Plein fief de Labineau ou Bois Hallois; un autre, qui appartint longtemps aux sires de Chapelle-Saint-Lambert, le Bois Paris. En 1754, Aywières avait aussi, à Lasne, une petite cense dite la Louvière, de laquelle dépendaient des terres, des jardins, des prés, des pâtures et des bruyères. En 1787, les possessions de ce monastère étaient très considérables; on y voyait figurer 68 bonniers que les religieuses exploitaient directement, 32 b. de bois et de bruyères, et quelques cens seigneuriaux, d'un revenu annuel de 9 florins. La même maison était propriétaire, par indivis avec les religieux de Villers, du bois dit Bois Sainte-Catherine, qui s'étendait sur 25 bonniers.

La commune est aujourd'hui, comme jadis, divisée en deux paroisses, qui ont respectivement les limites des deux anciens villages de Lasne et de Chapelle, telles qu'elles ont existé jusqu'en 1828. La ligne de démarcation est tracée en grande partie par la Lasne et le Ri Déploï.

L'église de Sainte-Gertrude, de Lasne, était médiane, tandis que celle de Chapelle n'était qu'une quarte-chapelle, fondée vers l'an 1120, par un chevalier, pour son usage particulier et celui de ses serviteurs et tenanciers; cette dernière était une fille (ou annexe) de l'église de Mousty, dont le curé en conserva la collation. A quelle époque fut-elle érigée en temple ayant un curé particulier? aucun document ne nous l'apprend d'une manière précise; cela s'effectua, selon Blondeau, 250 ans environ, et, selon l'auteur du Guide fidèle, 400 ans environ avant eux; donc, vers 1400. On sait seulement, par une déclaration émanant des abbayes de Villers et d'Aywières, de l'an 1760, que cela eut lieu « pour la commodité des habitants et sans cause canonique ».

Lasne et Chapelle étaient l'une et l'autre comprises dans le concile de Gembloux, évêché de Liège. Après l'établissement de l'évêché de Namur, on les rangea toutes deux dans le doyenné de Wavre, mais, entre 1639 et 1666, Lasne passa dans celui de Genappe. Après le concordat, Lasne devint une succursale de la cure de La Hulpe et eut, au nombre de ses dépendances, l'oratoire de Chapelle. Le conseil municipal de cette dernière localité, voulant conserver l'église à l'usage du culte, en conformité du décret du 30 septembre 1807, offrit, le 15 décembre 1808, de payer par an 362 francs 81 cent, au prêtre qui la desservirait; cette offre n'ayant pas eu de suite, le curé Jacqmin se vit obligé de quitter la paroisse en 1811, et pendant assez longtemps ses fonctions furent remplies par des curés du voisinage ou, à titre temporaire, par des prêtres qui habitèrent Chapelle. A la suite d'une offre nouvelle, faite par le conseil communal, le 25 juillet 1821, l'arrêté royal du 28 septembre 1825 mit l'église de Chapelle au rang des chapelles reconnues et affecta au chapelain un traitement annuel de 140 fl. Depuis, un autre arrêté, du 5 avril 1840, l'érigea en succursale. Lasne et Chapelle font actuellement partie du doyenné de Wavre.

La collation de l'église de Lasne appartenait au prévôt du chapitre de Nivelles, qui levait la dîme de la paroisse et, en retour, selon Blondeau, devait au curé le pain et le vin à l'autel, le luminaire de l'église et le battant de la cloche. Dans le principe, le revenu annuel de l'église était évalué à 27 mesures d'orge et chargé de sept messes par quinzaine. En 1666, la compétence du curé consistait en un tiers de la dîme, le produit de 2 bonniers de terres et de prés, deux muids de seigle, provenant d'un bénéfice annexé (la chapellenie de Saint-Nicolas); un muid, à charge d'anniversaires, le tout valant environ 200 florins. Une contestation s'étant élevée entre le prévôt et le curé, sur l'insuffisance de la dotation de celui-ci, il en résulta une transaction qui porte la date du 3 mars 1670, et l'union à la cure, en 1671, du bénéfice de Notre-Dame, qui valait 6 muids de seigle par an. En 1787, le curé percevait la grande et menue dîme sur 48 bonniers de terres, quelques dîmes novales et d'autres fractions de dîmes de peu d'importance. Outre quelques autres biens, il jouissait des revenus des fondations établies en l'honneur de sainte Anne, pour les trépassés et pour chanter les litanies de la Vierge les dimanches et fêtes. Ses émoluments, au total, s'élevaient à fl. 1,320-16; mais il devait donner 300 fl. au coadjuteur qui lui avait été adjoint, à cause de son âge, et décharger une messe par quinzaine, pour le bénéfice de Saint-Nicolas, et deux messes par semaine, pour celui de Notre-Dame.

Le presbytère a été construit en 1672, par le curé Jadot, et agrandi en 1791. Anciennement il se trouvait de l'autre côté du chemin, dans une closière voisine du cimetière et inondée à toutes les fortes pluies. Les revenus de la fabrique s'élevaient: en 1666, à 30 florins; en 1787, à 80 fl. 13 s.; en 1846, y compris ceux de la fabrique de Chapelle-Saint-Lambert, à 1,026 francs. La fabrique de Lasne possède 4 hectares 13 ares de terres. Jadis, suivant un usage qui tomba insensiblement en désuétude, le clerc recevait de chaque maison un halster de seigle tous les ans; en 1787, le chapitre de Nivelles lui payait 2 pistoles, soit 21 florins. En 1666, il y avait à Lasne une confrérie du Saint-Sacrement; à la suite d'une épidémie de dysenterie, qui a fait plusieurs victimes en 1857, on a institué une procession en l'honneur de saint Roch, laquelle s'arrête à la chapelle de Montaigu, bâtie en 1759.

L'église de Lasne offrait déjà, en 1666, des traces de vétusté, et le plafond était à la fois vieux et détérioré, en sorte que souvent il pleuvait dans le temple. Le 27 octobre 1729, le chapitre de Nivelles autorisa le curé à prélaver 350 florins sur le produit bisannuel du dixième de la dîme appartenant à la prévôté, afin de rebâtir le chœur et de construire une sacristie. Un nouveau chœur fut, en effet, bâti en 1731; la nef avait aussi besoin de réparations, et, vers 1755, lors de la nomination d'un prévôt du chapitre, les « ascentes » (ou collatéraux) de l'église de Lasne ne furent pas livrées ou remises à ce dignitaire; toutefois, pour éviter un procès que les dispositions des habitants du village faisaient prévoir, les chanoines et chanoinesses se résignèrent à faire les dépenses nécessaires afin de mettre les collatéraux en bon état. Lorsque, le 24 mai, leur délégué arriva à Lasne, accompagné de deux ouvriers, le clerc, qui était aussi échevin, leur déclara, en présence du curé, que la communauté s'opposait aux travaux de réparation, que l'édifice était trop petit pour les 330 communiants de la paroisse, qu'il fallait une église neuve. En vain le délégué offrit de faire exécuter des travaux considérables au temple existant; la commune, dans une assemblée tenue le 8 juin, maintint ses premières exigences.

A la suite de différends entre les décimateurs, au sujet de leur quote-part respective, le conseil de Brabant fixa cette dernière : pour le chapitre de Nivelles, à deux sixièmes; pour le prévôt, à trois sixièmes; pour le curé, à un sixième (29 octobre 1757). Le curé paya de ce chef 2,300 florins; la dépense totale monta donc à 13,800 fl. Le chapitre aurait voulu conserver le chœur, qui n'existait que depuis 25 ans, mais le conseil se prononça pour une reconstruction totale et, contrairement aux prétentions de la communauté, déclara qu'une tour pouvant contenir la cloche décimale serait suffisante (30 avril 1759). Après l'adjudication des travaux, qui eut lieu le 28 avril 1760, quelques incidents se produisirent encore. L'entrepreneur, dans l'intérêt de la solidité de la tour, insista pour qu'on l'établît sur grillage, et obtint enfin, mais avec grande peine, le consentement du chapitre à ce travail (1er août 1760); au mois de novembre 1761, l'arcade qui devait porter la tour croula et entraîna la chute d'une partie de l'édifice. Ce dernier ne fut livré que le 6 septembre 1763, en présence de l'architecte Thibaut.

L'église de Lasne n'a rien de remarquable à l'extérieur; ses dimensions sont assez vastes; malheureusement elle est construite sur un sol marécageux, qui en compromet la solidité et a obligé de recourir à des ancrages; sa petite tour carrée est revêtue d'ardoises, comme la flèche octogone qui la surmonte. L'intérieur est disposé en forme de basilique à une nef, de style renaissance; des pilastres divisent le vaisseau en quatre travées. Outre le maître-autel, il y a deux autels latéraux dédiés, l'un à la Vierge, l'autre à sainte Gertrude; ils proviennent de l'abbaye d'Aywières et ont été donnés par le baron de Xavier. Le tableau qui est placé derrière le grand autel, et qui représente Jésus guérissant l'aveugle, a aussi appartenu à l'abbaye d'Aywières. Avant 1843, l'église était dans un grand dénuement; vers cette époque, le curé actuel, M. Talion, ayant reçu d'un anonyme généreux une somme de 12,000 francs, consacra ce don à faire repaver le temple, à reconstruire le maître-autel, à acheter des orgues, deux cloches, une horloge etc. L'église possède un beau plateau d'offrande en cuivre repoussé : le fond représente un double aigle couronné, le bord est orné de sirènes enroulées de pampres.

Dans les murs extérieurs de l'église sont placées deux pierres tumulaires portant les inscriptions suivantes :

1° Yci reposent | messire Jean-André de | Xavier seigneur et baron | de Lanne et de Lannebourg | lequel mourut le 19 novembre | 1733 âgé de 26 ans fils légitime | de messire Jean-Philippe de | Xavier aussi seigneur | et baron comme susdit | et de sa très noble compagne | madame Anne-Charlotte | Adrienne de Colins de Hauboy | fille de messire Gabriel de | Colins en son temps capitaine | de cavalerie au service de | Sa Majesté Imple et Catholique | mort le 19 juillet 1728 | et dame Marie-Magdelaine | de Kerckem née comtesse | de Dammartin laquelle | trespassa le....

2° A la mémoire de | Marcel Isidore Ghislain | vicomte Lehardy de Beaulieu | et de dame Eugénie Ghislaine Gérard | son épouse décédés en leur château de Fichermont | l'un le 11 octobre 1854 à l'âge de 71 ans | l'autre le 4 novembre suivant à l'âge de 60 ans. | Ce modeste monument a été érigé | par leurs enfants désolés | en témoignage de leur reconnaissance.

Nous avons dit plus haut que la collation de la cure de Chapelle-Saint-Lambert appartenait au curé de Mousty, en qualité de curé primitif. Au dix-septième siècle, après le rachat de la haute justice, le domaine revendiqua cette prérogative. Martin Pillart ayant été pourvu de la cure de Chapelle par les conseillers de la chambre des comptes, en vertu d'un ordre des archiducs, le grand bailli du Brabant wallon fut chargé de lui donner aide et assistance (19 janvier 1607), et le maire de La Hulpe reçut du bailli la mission d'empêcher qu'aucun obstacle ne fût apporte à son entrée en possession (lettre du bailli, du 22 du même mois). Nous ne croyons pas que de pareils empiétements se soient renouvelés à Chapelle.

Les dîmes de Chapelle se partageaient entre les abbayes de Villers, d'Aywières, d'Afflighem et de Gembloux, la chapellenie de Notre-Dame d'Ottignies, le curé et le clerc de Mousty et le curé du village. Les curés de Chapelle possédaient la moitié de la petite dîme, qu'une sentence enleva aux curés de Mousty pour l'adjuger à l'un d'entre eux, Gilles Baudouin; ils avaient, en outre, des bien-fonds considérables (18 bonniers de terres), que Blondeau évalue au dixième du village, et qui provenaient de deux bénéfices annexés, bénéfices dont l'un était dédié à Sainte Catherine. Au XVIe siècle, on portait à 10 muids de froment le montant de leurs revenus; en 1787, ces derniers s'élevaient à 562 florins, dont 450 fl. étaient payés par les décimateurs, à titre de compétence.

La cure, avec son toit à la Mansard, n'offre de remarquable que son jardin, qui la sépare de l'église. La fabrique de l'église possède un revenu qu'on évaluait : en 1666, à 15 florins; en 1787, à 46 fl. 16 sous; en 1846, à francs (voir plus haut). Le marguillier recevait jadis 24 halster de seigle, par an. En 1666, le plafond du chœur de l'église aurait dû être réparé, et on désirait que l'excédant du revenu de la Table des pauvres fût employé à payer quelques travaux indispensables à l'église. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on se décida à reconstruire cette dernière, que l'on démolit complètement. L'emplacement de l'église et le cimetière environnant, qui furent abandonnés à la commune, se trouvent en face de l'ancien château seigneurial; on y découvre encore, sans la moindre peine, des traces de l'ancien mur de clôture du cimetière. Le 13 avril 1761, l'abbé de Villers et l'abbesse d'Aywières, en qualité de décimateurs principaux, adjugèrent à la fois la construction d'une nouvelle église et celle d'une nouvelle cure. L'église fut placée à 200 mètres au sud de l'ancienne, sur un bien communal. C'est une petite basilique à une nef, précédée d'une tourelle carrée, en briques, que surmonte une flèche octogone. Le maître-autel, ou autel Saint-Lambert, est en marbre doré et ressemble à ceux de l'église de Lasne; les autels latéraux sont dédiés à saint Roch, patron secondaire, et à la Vierge. On voit dans le cimetière l'épitaphe du dernier receveur de l'abbaye d'Aywières, Jean-Antoine Ghion, mort le 25 février 1812.

En 1666, les revenus des pauvres ne consistaient : à Lasne, qu'en deux muids de seigle, et à Chapelle-Saint-Lambert, qu'en 30 halster de seigle.

En 1787, ils s'élevaient : à Lasne, à 14 florins 9 sous et 37 1/2 vaisseaux de seigle; à Chapelle, à 20 fl. 14 sous.

Le budget du bureau de bienfaisance, pour 1859, présentait les chiffres suivants :

Le bureau possède 2 hectares 8 ares de terres. En 1666, ni le marguillier de Lasne ni celui de Chapelle n'ouvraient d'école. En 1858-1859, le nombre des enfants pauvres qui ont été admis par la commune à recevoir l'instruction s'est élevé à 148 : 91 garçons et 57 filles. Le curé de Chapelle a construit une école contre son presbytère.

La fête communale se célèbre : à Lasne, le deuxième; à Chapelle, le troisième dimanche de septembre. Il y a en outre une fête secondaire : à Lasne, le premier dimanche d'octobre; à Chapelle, le premier dimanche de juillet.

L’Émancipation, du 13 janvier 1840, contient une notice sur Lasne, intitulée : Histoire nationale, Archéologie, et rédigée par M. A. Warzée.

|

Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon |