Le nom de Court (Curtis; Curia, 1295) que porte le village de Court-Saint-Étienne, semble présenter, dans son origine, une opposition curieuse avec les dénominations de quelques localités voisines : Mousty ou l'Église, Séroux ou le Sart, Coulture ou la Culture; en effet, aucun château du voisinage n'avait autant d'importance. La désignation du patron de l'église paroissiale accompagne depuis longtemps le mot Court : ou dit en latin Curtis Sancti Stephani (1218, 1219, 1441), Court Sancti Stephani (1230) ou Coux Sancti Stephani (1666); en français, Court-Saint-Estienne (1436, 1454), Court-Saint-Stiene (1446), Court-Saint-Estiene (1495), Cour-Saint-Estiene (1636, 1677) ou Court-Saint-Étienne (LE ROY); en flamand, Court-Sint-Steven (1374) ou Court-Sint-Stevens (1383). En 1666, on disait aussi Court-sur-Dyle (Coux-super-Thiliam).

On prononce en wallon Coû-Saint-Stienne.

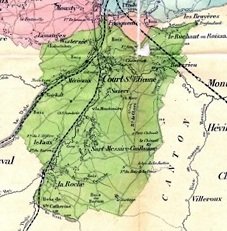

La commune de Court-Saint-Etienne est limitrophe de celles de Céroux, Mont-Saint-Guibert, Hévillers, Chastre, Gentinnes, Thilly, Baisy et Bousval.

Court-Saint-Étienne est à 4 1/2 kilomètres de Mont-Saint-Guibert, 5 kilom. de Céroux, 5 1/2 kilom. d'Hévillers et Bousval, 8 kilom. de Chastre et Gentinnes, 10 kilom. de Baisy, 10 1/2 kilom. de Thilly, 11 kilom. de Wavre, 19 1/2 kilom. de Nivelles, 36 kilom. de Bruxelles.

L'église de Court-Saint-Étienne se trouve située par 56 grades 27 de latitude N. et 2 grades 48 de longitude E. L'altitude du seuil de la porte de l'église est de 75 mètres 60.

Le procès-verbal de délimitation du territoire de Court-Saint-Étienne date du 4 ventôse an XIII.

Le cadastre divise le territoire de Court en huit sections : la section A ou du Ruchaut, la section B ou de Beaurieu, la section C ou du Chênoit, la section D ou du Sart-Messire-Guillaume, la section E ou de l'Arbre de la Justice, la section F ou de la Roche, la section G ou du Faux, la section H ou du Village de Court.

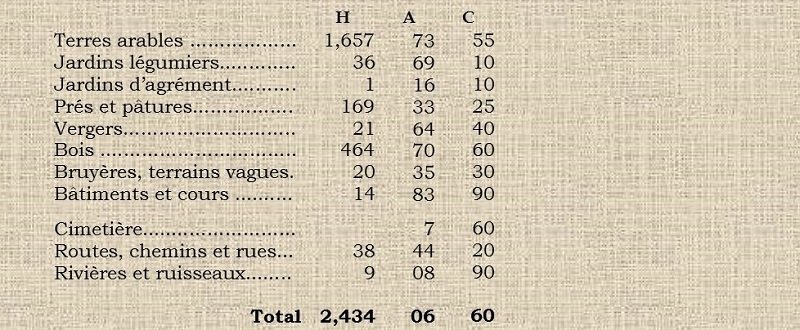

Au 1er janvier 1859, ces sections se trouvaient morcelées en 4,998 parcelles, appartenant à 943 propriétaires, donnant un revenu cadastral de 114,392-66 fr. (sol : 96,362-66; bâtiments : 18,030-00) et ayant une contenance de 2,433 hectares 99 ares 10 centiares (imposable : 2,349 hect. 53 a. 51 ca.; non imposable : 84 hect. 45 a. 59 ca.).

Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1834 :

En 1686, la contenance totale était de 1,593 bonniers 3 journaux, dont 1,237 b. 2 j. de terres, 113 b. 1 journal de prés, 243 b. de bois.

On comptait à Court-Saint-Étienne : en 1374, 139 ménages dans la seigneurie et 24 dans une partie du village dépendant du domaine ducal; en 1436, 83 foyers; en 1464, 120 foyers; en 1472, foyers; en 1492, 64 foyers; en 1526,160 maisons, dont 2 inhabitées et y compris 2 hôpitaux; en 1676, à Sart-Messire-Guillaume seulement, 39 maisons; en 1686, 101 maisons, 2 moulins, 1 franche taverne; au 31 décembre 1856, 607 maisons.

Le village de Court-Saint-Étienne, qui compte 151 maisons; Wisterzée, 9 maisons; Franquenies, 11 maisons; le Ruchaut, 17 maisons; Beaurieu, 89 maisons; Suzeri, 22 maisons; le village de Sart-Messire-Guillaume, 149 maisons; la Roche, 93 maisons; le Faux, 29 maisons; Mérivaux, 37 maisons.

Le beau village de Court-Saint-Étienne est bâti au confluent de la Dyle, de la Thyle et de l'Orne; ses habitations sont groupées sur le contrefort qui sépare les deux premiers de ces cours d'eau et entourent l'église et le château du comte Louis Goblet. Une douzaine de maisons, situées sur la rive droite de l'Orne et formant l'extrémité orientale de l'agglomération, se nomment le Champiau (terre dite Champias, 1247). Les chemins de fer de Wavre à Manage et de Louvain à Charleroi, qui suivent une direction commune depuis Ottignies jusqu'à Court, se quittent, au nord de ce village, pour remonter, l'un la vallée de la Dyle, l'autre celle de la Thyle; une station est établie au point de bifurcation.

Le petit hameau de Wisterzée (Wisterseis, 1242; Wistrezeis, 1247), que l'on prononce souvent Witterzée, se trouve à 1,000 mètres N.-N.-O. de l'église, sur la rive gauche de la Dyle, près de la route de Wavre à Nivelles. Il se compose de quelques maisons fort chétives et d'une jolie villa qui, après avoir appartenu à l'agronome Delstanche, est devenue la propriété de l'architecte Emile Coulon.

Franquenies est à 1,500 mètres N. de l'église, sur la rive droite de la Dyle; c'est l'extrémité d'un hameau qui appartient en grande partie à la commune de Céroux et se prolonge même sur le territoire d'Ottignies. Les maisons dépendantes de Court sont une filature et des habitations d'ouvriers construites des deux côtés du chemin de fer.

Le nom de Ruchaut n'est qu'une altération wallonne du mot Roissart (le Roiesart ou Roiersart, 1247; Rucheau, an XIII). Ce hameau, qui se prolonge sur le territoire de Mont-Saint-Guibert, est situé à 2,400 mètres N.-E. de l'église, au bord du Ri Angon.

Le hameau de Beaurieu occupe, à 1,800 mètres E. de l'église, les deux rives de l'Orne, à l'endroit où elle reçoit le Beaurieu, littéralement le Beau ruisseau (Bellus rivus, XIe siècle, 1247; Belriu, 1095 environ; Bialriu, 1236; Bearriu ou Biauriu, 1312; Beariu ou Biaruwe, 1374; Beaulrieu, 1387, 1403 ; Biaurieu, 1439; Beaurieu, 1503; Beaury, 1686; en wallon, Bia ri; en flamand, Berys, 1421), et s'étend sur les collines qui encaissent cette petite rivière. Il rejoint les maisons de la commune de Mont-Saint-Guibert qui portent le nom de Vivier-le-Duc.

Suzeri (Susery, 1418, 1421; Zussery, 1450; Suzerys, 1495, 1598; Suzeril, 1783; Sury, BLONDEAU; Sueris, an XIII; en flamand, Sisers, 1374; en latin, Superius rivus, le Ruisseau supérieur, d'après Gramaye) se trouve à 900 mètres S. de l'église, au bord des collines qui longent la Thyle.

Le village du Sart-Messire-Guillaume (Saut-Msire-Wiame, en wallon; Sart-Monsieur-Guillaume, 1387, 1536, 1598; Sart-Monsieur-Willamme, 1495; Sart-Sir-Guillaume, 1559), dont le nom rappelle celui de la commune de Sart-Dame-Aveline, est situé à 2,500 mètres S. de l'église, vers l'extrémité occidentale du plateau qui règne entre la Thyle et le Rieu au Passage.

La Roche (an XIII) doit son nom aux carrières que l'on y exploite. Ce hameau est à 4,000 mètres S.-S.-O. de l'église, vers l'endroit où la Thyle reçoit le Ri de Sainte-Gertrude et le Ri d'Hez; il se prolonge sur le territoire de Baisy, où il se confond avec les dernières maisons de Tangisart. Le chemin de fer de Charleroi à Louvain le traverse et y a une station.

Le Faux (La Fauz, an XIII) est sur la rive gauche de la Thyle, à 2,900 mètres S.-S.-O. de l'église, au bord du chemin de fer de Charleroi.

Le hameau de Mérivaux (an XIII; Mairivaux, 1825) s'étend le long de la Dyle, à 1,300 m. O.-S.-O. de l'église; il est traversé par la route de Nivelles et le chemin de fer de Manage.

A 900 mètres N.-E. de l'église, la Ferme rouge; à 3,200 m. E.-N.-E., la ferme de Profondval (Profondvaux, 1616); à 1,500 m. E.-N.-E., la Ferme blanche ou Ferme Liboutton (Blanche maison, 1773), ancienne gendarmerie; à 2,900 m. S.-S.-E., le château et la ferme du Chénoit (Quercetum, 1251; Curtis li Chanois, 1247; El Chanoit, 1242; Sart de le Kynoot, 1374); à 2,400m. S.-S.-E., le Petit Chénoit, habitation du régisseur de M. le sénateur Mosselman; à 700 m. S.-S.-E., la Ferme Marc; à 3,300 m. S.-S.-E., la Ferme du Bois de la Croix; à 4,200 m. S., la ferme du Sartage; à 1,500 m. S.-S.-O., la ferme de la Mouchenière; à 3,200 m. S.-S.-O., la Ferme du Baron, qui doit son nom à un sobriquet donné au fermier; à 1,700 m. O.-S.-O., le Noir trou, cabaret, sur la route de Nivelles.

Prairies de Franquenies; Filature de Franquenies; Bois de Franquenies; Champ de la Ferme rouge; Prés des Mottes; le Louttau; Champ du Ruchaut; Champ de Profondval; Champ de Beaurieu; Bois de Glori (en Glory, à Beaurieu, 1686); Champ de Glori; Ferme de Han; Champ de Han; Champ de Raumont (Beaumont, hameau, an XIII); Bois du Tri Raumont; Champ Gouffé; Champ de Suzeri; Huitres d'Hévillers sous Beaurieu; Campagne du Gros chêne; Campagne des Onze bonniers; Campagne de la Mette; Bois Malrorps; les Cohottes; Campagne des Cailloux; Campagne du Chénoit (Campagne du Chesnoy, 1686); Champ de la Ladrée (Campagne de la Maladrie, 1755); Campagne del Meiche; Bois Thiby; Campagne de la Mouchenière; le Grand Pré; les Queutralles (Warichais des Queutralles, 1773); Petite closière Bawens; Grande bruyère des Wignets (Bruyère du Wignet, 1778); le Grand Wignet; la Marache (au Marais, près le Petit moulin de Court, à Sart-Messire-Guillaume, 1783); Bruyère reclose (Bruyère recluse, 1778); Au Bouqueau; Aux Sept saules; Lambonchamp; Champ du Sart; Champ de la Croix; Champ du Sartage; Bois du Sartage; Bois de la Banque; Bois du Borum; Champ du Borum; Champ de la Cense du Bois (ferme dite Bois à Nery, 1608, ou Cense des Bois, 1613; Bois de Néry, 1787); Closière de Néri; Bois de l'Ornoit; Prés communs; les Anglées; Daufinette; Rouge terre; Pré Sainte-Gertrude; Bruyère du Sart (Grande bruyère de Sart, 1778); Tri des Porcs (1778); Bois Gilain; Belle haie; Grande bruyère; Buisson Detellier; Tailles d'Ornalles (Bois d'Aurnalle, 1787); Vieille fosse; Campagne du Bois brûlé (Bois brûlé, 1787); les Chasses; Champ Communs prés; Ruelle Mahy; Prés des Marteaux; Champ Collignon; le Petit Reuchaut ou Roissart; Champ du Grand Reuchaut ou Roissart; Bois de la Garenne; Champ des Sept bonniers; Bois des Dames; les Plantées des Dames; Noirhat, dont le nom primitif est Neerhain, c'est-à-dire Bas-Hain (Neerhaign, 1225; Nerehain, 1247; Nerehaing, 1259; Nerehayn, 1267; Nerhain, 1511), plus tard dénaturé en Noirhat (Noirha, LE ROY; Bruyère de Noirhat, 1778); Champ de Court; le Grand Tri; la Gloriette; les Grandes Escavées; les Petites Escavées; Ferme de l'Alfère; Ferme du Faux; Ferme ou Château du Sart, ou Ferme du Bailli; Ferme Decocq; Ferme de Beaurieu ou Polet; Ferme du Mayeur de Beaurieu; L’Escaille (Warichi de l'Ecaillé, 1773; Warichais près de la Cense de l'Escaille, 1783), vieille maison au Champiau; Ferme du Notaire ou Villa de Wisterzée; les Pasturages; l’Espinette; Croix Pirot; Cortil Robin; Champ des Chênes; les Baribans; la Brouèrette; Pré Bélotte (Warichi Bélotte ou des Bélottes, 1773; Bois des Bélottes, 1787); Terre a la Plaquette; Betrémont; Fosse aux Juifs; Buisson Clare; Ruelle Saussalle; Fond des Mais (Campagne del Meze, 1755), au nord du Faux, sur la rive gauche de laThyle; Taille Monseu Stienne; les Longues haies; Fosse des Veaux; le Boxensart (Bruyère de Duxensart, 1773); Arbre de la Justice, à 900 m. S. du château du Chênoit; Ruelle des Maçons; Ruelle Masbourg; Bois des deux Chéchia (le Grand et le Petit Deusessy, 1773); Sapinière Liboutton; Bois de la Chapelle; Ruelle Jacques Détienne; Bois du Hasoit (le Hasoy, 1495); Montagne du Grand Philippe; Ruelle Casse; Pont des Mottes; Bois du Hottoy (1495; Li Hoteus, 1247); Ruelle Paque; Ruelle du Bouc; Ruelle des Deux chênes; Ruelle Gomy; Grande drève; les Taillettes; l’Hospital; les Pierrères (Bois le Perier, 1495; A Pery, 1686); la Tannerie; Large pont; Closière du Curé; Pont de pierres; Pont Bélotte; Drève du Notaire; les Rigoles; Ferme de la Taverne; Ferme du Grand moulin; Forge du Grand moulin ou Forge Goblet; Petit moulin ou Moulin Debontridder; Moulin Malréchauffé; Moulin de Beaurieu ou Dusart (Petit moulin de Court, à Sart-Messire-Guillaume, 1783); Forge et Moulin Puissant ou de Mérivaux; Moulin Ladrière ou de La Roche; Forge Demolder; Closière Lebrun; Château de Court; Ruelle Baudoux; Sapinière Marchal; Bois de la Dîme; Laide Ruelle; Ruelle des Béguines; Pré au Gouffre (al Gofe, en wallon); Terre a la Saule; Bois de Noirhat;Mont du Faux (Commune dite Mont de Faux, 1773); Ruelle Matton; Ruellette Scomiaux; Ruellette du Prussien; Bois de l'Euchère (Commune de le Heuchère, 1773); Sapinière De Man; Bois Brognet; Champ Bonnevie; Ruellette Flamand; Ruellette des Prés; Tri de la Roche (Commune de la Roche); les Carrières; Ruellette de la Rose; le Marais; Bois Milord; la Livre au Moulin (Commune de Live au Moulin, 1773); Ronce des Chiens; Bois de Lauzun; Laid tri; Pré Mortier; Rouge voie; Chapelle du Sart; Chapelle Jean-Marie; Chapelle du Pouletier; Chapelle des Communs prés; Chapelle du Pasturage; Chapelle de Sainte-Gertrude; Chapelle du Baron; Chapelle Sambrée; Chapelle Libotte; Chapelle Marc; Chapelle Saint-Lambert; Chapelle des Béguines; Chapelle Saint-Roch; Chapelle du Culot; Chapelle Berthet; Chapelle Bon cœur; Chapelle de Franquenies ou de N.-D. des Fièvres, qui date de 1743, comme l'indique le chronogramme : « ICI | aVeC fol ConflanCc et hUMILIté | aCCoVrez fleVrcVX et affLIgés »; Chapelle Gérard; Chapelle Pinson; Calvaire Liboutton; Calvaire de la Mission, construit en souvenir d'une mission qui eut lieu en février 1836.

Bois de Bordias (ou Bourdeaux), vers Bousval (1247); Bos sour Til (1374, 1383); Bruyère Jauquette (1778); Li Brues, sart ou défriché (1247); Al Couturelle (1495); Al Crestoul (1686); Campagne del Convaerte (1686); Commune; Derrière le Sartage (1778); le Cru bonnier (1755); Espine à Sabeau (Commune de Court, en dessus de la Longue bruyère, vers la motte dite l’Espinne à Sabeau, 1773); Frappe-cul, seigneurie (1715, 1740); Commune des Gadis (1778); En Gerouval, à Beaurieu (1686); Gerolsart (1242); Grande bruyère de Court (1773); Warichais devant la Grande Cantinne; Court de Houteberges (STOTBOEK) on de Houtbierge (1374), au Sart; Bois de Hautabierge, à Beaurieu (1495); En Hatherelle au Fau (1495); Warichais d'Habiechenne (1778); Bruyère Henri Duchesne (1773); commune la Longue meule (1773); Warichais de Mousty; En Marche au Fau (1495); Vivier de Moriensart, pré de six bonniers, que l'on tenait en fief de la seigneurie de Wavre (1440, 1618); Warichi de Merivaux (1773); Natheyns (1374); Petit warichi Ocremans (1773); Petite bruyère (1778); Preis me damme à Bialrieu (1404); Preit vallée, à Beaury (1686); Bois du Pont de Bois (1787); Pont à la Planche (1247); Bruyère le Prichat (1773); Ronde bruyère (1773); Warichi du Rat d'eau (1773); le Scadruez, hameau (OUDIETTE); Commune de Scadruez (1778); Bois de Selorieu (1495); Bois de Sainte-Catherine (1787); Terre du Loup (Terra Lupi, 1247), près de Champiau; Try Patar (1773); commune dite Tienne du Clercq (1773); Al Vaux messire Henry (1686); Li Vileir, prés contigus au Champiau (1247); Vivier Le Ducq, à Beaurieu (1598); Petit Warichet a Suzeril (1778); Petit Warichi (1773); Warichi du Waissy (1773); Warichais près le moulin de Court.

Le sol de Court-Saint-Étienne est généralement accidenté, surtout dans la partie septentrionale du territoire; on rencontre cependant quelques plateaux vers le Chênoit et au N.-O. du Faux. Le point culminant semble être à l'Arbre de la Justice.

L'étage supérieur du terrain gedinnien se montre dans la vallée de l'Orne jusqu'à une petite distance de son confluent. André Dumont a observé, à Beaurieu du grès stratoïde grisâtre, rosâtre ou jaunâtre, pailleté à la surface des strates, renfermant peu ou pas de chlorite, alternant avec des phyllades gris schisto-compactes, simples et aimantifères. Dans le phyllade aimantifère, les octaèdres d'aimant ont rarement un millimètre et forment, à la cassure transversale, une multitude de points noirs brillants; en s'altérant, le phyllade devient tendre, tachant, d'un gris très pâle ou gris jaunâtre; l'aimant passe à l'oligiste et donne une poussière rouge par la raclure. On trouve, en face du confluent du Glori, à l'extrémité d'une colline entre Beaurieu et Court, du phyllade aimantifère, compacte, dur, d'un gris un peu plus foncé que les précédents, dans lequel on ne voit pas de grès. Enfin, à quelques centaines de mètres au N.-O. de ce point, le phyllade est encore compacte, mais d'un gris bleuâtre et ne renferme plus d'aimant. Ce phyllade paraît terminer le système gedinnien, et l'étage inférieur du système coblentzien commence, près de Court, par du phyllade noir-bleuâtre sans quartzophyllade.

Le système coblentzien règne dans les vallées de la Dyle, de la Thyle, du Ri de Sainte-Gertrude et du Ri Pirot. Au sud de Suzeri, A. Dumont a trouvé, dans un phyllade simple, de petites couches stratoïdes, grenues, scoriacées, noir-bleuâtres, dont les grains seraient, d'après ce géologue, de petits grenats analogues à ceux des environs de Bastogne. On trouve, dans le phyllade de Suzeri, des rognons volumineux de quartzite massif, compacte, très dur, à cassure droite ou sub-conchoïde, d'un gris bleuâtre foncé, mat, renfermant des veines quartzeuses très fines et des cristaux de pyrite. Le phyllade de Suzeri est d'un noir bleuâtre tacheté de brun; il passe au psammite et parait avoir contenu de petits cristaux de pyrite (dir. = 172°, incl. 0.8° N. = 80°); au N. et près du Faux, il est d'un noir grisâtre et assez grossier (dir. = 172°, incl. 0.8° N. = 42°). Du phyllade compacte, gris, en bancs massifs, manganésifères repose sur ce dernier et parait servir de base au quartzophyllade zonaire (dir. = 22°, incl. 0.22° S. = 39°). Le quartzophyllade zonaire commence près du Faux. A la Roche, il est généralement formé de zones droites, assez minces (dir. = 104°, incl. S. 14° E. = 59°). On y a ouvert plusieurs carrières (dir. = 58°, incl. N. 32° E. 5°; dir. = 110°, incl. N. 20° E. = 15°; dir. = 142°, incl. 0. 38° N. = 5°). A Mérivaux, on rencontre du phyllade ottrélitifère grossièrement schistoïde, finement écailleux, tendre, tachant, noir; les paillettes d'ottrélite, quoique ayant moins d'un millimètre, se distinguent parfaitement à leur couleur noire et à leur éclat. L'hydrate de manganèse forme des filons dans le phyllade noir brunâtre de la vallée de la Dyle, entre Noirhat et l'Espinette.

Le sable bruxellien recouvre toutes les collines et disparait lui-même sous le limon hesbayen, aux plateaux qui les dominent.

Tout le territoire de Court-Saint-Étienne appartient au bassin de l'Escaut; les cours d'eau qui arrosent cette commune sont: la Dyle, le Ri du Roissart, la Thyle, l’Orne, le Glori, le Beaurieu, le Ri de la Marache, le Ri de Sainte-Gertrude, le Ri Pirot et le Cala.

La Dyle vient de Bousval et forme la limite entre cette commune et Court; reçoit le Ri de Lalloux (r. g.); active la papeterie de Noirhat; reçoit le Cala (r. g.) et passe, par ses deux rives, sur le territoire de Court; active la forge et le moulin Puissant par une chute de 2 mètres 30; baigne le hameau de Mérivaux; active la forge Demolder par une chute de 2 m. 25; reçoit la Thyle (r. dr.) sous le village de Court; se grossit du tribut de la fontaine de Wisterzée (r. g.); devient mitoyenne avec Céroux; active la filature de Franquenies par une chute de 1 m. 97; et passe complètement sur le territoire de Céroux, après un parcours de 6,750 mètres, dont 2,650 mitoyens, dans la direction du S.-O. au N.-E. « La Dyle, dit le baron Le Roy, coule lentement au travers de belles prairies, sans être mêlée d'aucun torrent que de ses sources; sa limpidité et sa froideur la rendent très propre pour les truites qui s'y trouvent en abondance ». Il n'en est plus de même aujourd'hui et les truites y sont devenues fort rares.

Le Ri du Roissart ou Ri Angon prend sa source près de la ferme de Profondval; traverse le hameau du Ruchaut ou Roissart, en marquant la limite de Mont-Saint-Guibert et de Court; passe sur le territoire de Céroux; devient mitoyen entre cette commune et celle de Court; et se réunit à la Dyle (r. dr.), après un parcours de 1,800 mètres entièrement mitoyen, dans la direction générale de l'E. à l'O.

La Thyle (Rivus dictus Tiers, 1242; Thilea, 1247) cesse d'être mitoyenne entre Thilly et Baisy, en recevant le Ri Pirot (r. dr.), pour le devenir entre la seconde de ces communes et Court; reçoit le Ri d'Hez (r. g.) sous le village de Tangisart et en face de celui de la Roche; entre complètement sur le territoire de Court; active le moulin de la Roche par une chute de 1 m. 61; reçoit le Ri de Sainte-Gertrude (r. dr.); sépare le Faux du Sart-Messire-Guillaume; reçoit le Ri de la Marache (r. dr.); active le Petit moulin de Court par une chute de 1 m. 78; passe au pied du château du comte Goblet; reçoit l’Orne (r. dr.); active la forge ou Grand moulin de Court par une chute de 3 m. 01; traverse le chemin de fer; et se réunit à la Dyle (r. dr.), au pont du Notaire, près de la station, après un parcours de 7,900 mètres, dont 1,200 mitoyens, dans la direction du S.-S.-O. au N.-N.-E.

L'Orne vient de Mont-Saint-Guibert et coule d'abord à la limite de cette commune, bientôt elle pénètre sur le territoire de Court pour recevoir le Beaurieu (r. g.); traverse le hameau et active le moulin de Beaurieu par une chute de 1 m. 50; reçoit le Glori (r. g.); active le moulin Malréchauffé par une chute de 2 m. 50; coule au pied du Champiau; et se réunit à la Thyle (r. dr.), dans le parc du château de Court, après un parcours de 3,500 mètres, dont 300 mitoyens, dans la direction générale de l'E. à l'O.

Le Glori prend sa source aux Pasturages, près du Petit Chénoit; longe le bois de Glori; et se réunit à l'Orne (r. g.), près du Pré des Mottes, après un parcours de 1,900 mètres, dans la direction du S. au N.

Le Beaurieu (Bellus rivus) prend sa source à l'extrémité méridionale du hameau auquel il donne son nom; et se réunit à l'Orne (r. g.), en amont du moulin de Beaurieu, après un parcours de 900 mètres, dans la direction du S. au N.

Le Ri de la Marache prend sa source au hameau du Sart-Messire-Guillaume, près de la ferme du Bailli, où il est alimenté par les fontaines Saint-Antoine et Chabot; traverse d'anciens étangs; et se réunit à la Thyle (r. dr.), en face du Fond des Mais, après un parcours de 1,200 mètres, dans la direction générale du S.-S.-E. au N.-N.-O.

Le Ri de Sainte-Gertrude ou de Néri prend sa source aux bois du Borum et de l'Enchère, entre les fermes du Bois de la Croix et du Sartage; baigne une partie du hameau de la Roche; active la filature Favette par une chute de 5 m. 60; et se réunit à la Thyle (r. dr.), en aval de la station du chemin de fer, après un parcours de 2,400 mètres, dans la direction générale de l'E. à l'O.

Le Ri Pirot cesse d'être limitrophe entre Gentinnes et Thilly pour le devenir entre cette dernière commune et Court; coule entre les bois de l'Ermitage Saint-Jean et de la Roche; active le moulin d'En haut et le moulin d'En bas; et se réunit à la Thyle (r. dr.), en face de Tangisart, après un parcours de 1,700 mètres, entièrement mitoyen, dans la direction de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.

Le Cala vient de Bousval; sert de limite entre cette commune et celle de Court, sur une longueur de 200 mètres, en coulant de l'O. à l'E.; et se réunit à la Dyle (r. g.), en amont du Noir trou.

Les fontaines auxquelles puisent les habitants sont : les Fontaines Zébière, des Marteaux, Sterckx, Stocq, de Raumont, Chausson, du Petit Champ, Demaret, Forêt, Thiry, qui se réunissent à la Thyle; les Fontaines Maquasec, du Borum, Masbourg, Toune, qui se réunissent au Ri de Sainte-Gertrude; les Fontaines Saint-Antoine, de la Marache, Boulette, Jean Marc, Chabot, qui se réunissent au Ri de la Marache; les Fontaines de Betremont, Du puis, de Vivier-le-Duc, Bouillon, du Laid Jean, qui se réunissent à l'Orne; les Fontaines Marie-Jean-Pierre, du Pré au Vivier, Mon frère, Musette, Masquelin, Belotte, Winand, du Notaire ou de Wistenée, qui se réunissent à la Dyle.

Il existe trois petits étangs : dans le parc du comte Goblet, dans celui de M. Coulon et près de la ferme du Sart.

On comptait à Court-Saint-Étienne : en 1666, 650 communiants; en 1709, 365 habitants; en 1784, 1,202 habitants, dont 5 prêtres, 236 hommes, 249 femmes, 231 garçons et 192 filles âgés de plus de 12 ans, 168 garçons et 121 filles âgés de moins de 12 ans (dans la paroisse, le même nombre); en l'an XIII, 1,492 habitants, dont 403 à Court, 79 à Mérivaux, 243 à La Roche, 355 à Sart-Guillaume, 59 à Sueris (Suzeri), 199 à Beaumont, 89 à Rucheau et 65 à La Fauz; au 31 décembre 1831, 2,184 habitants; au 31 décembre 1856, 2,948 habitants (wallons).

Les registres des baptêmes et des mariages remontent à 1559; les registres des décès, à 1606.

Les bois ont ensemble 274 hectares; ils portent les dénominations de Bois du Sartage (futaie et taillis, 6 hect. 25; sapinière, 2 hect. 54), Bois des Quatre chênes et Roulettes (futaie et taillis, 5 hect.; sapinière, 32 hect. 58), Bois de Lambonchamp et de Sainte-Catherine (futaie et taillis, 31 hect. 62; sapinière, 15 hect. 87), Bois du Borum et Bascagne (futaie et taillis, 15 hect.; sapinière, 6 hect. 40), Bois de Wignet (futaie et taillis, 17 hect. 80; sapinière, 8 hect.), Bois d'Euchère (futaie et taillis, 27 hect.; sapinière, 10 hect.), Bois de Glori (futaie et taillis, 24 hect.; sapinière, 7 hect.), Bois d'Emomont (15hect.), Bois de Franquenies (futaie, 6 hect.; sapinière, 5 hect. ), Bois du Hottoy (6 hect.), Bois des Grandes Escavées (6 hect.), Bois des Petites Escavées (3 hect.), Bois de Noirhat et des Dames (14 hect.), Sapinière Liboutton (10 hect.).

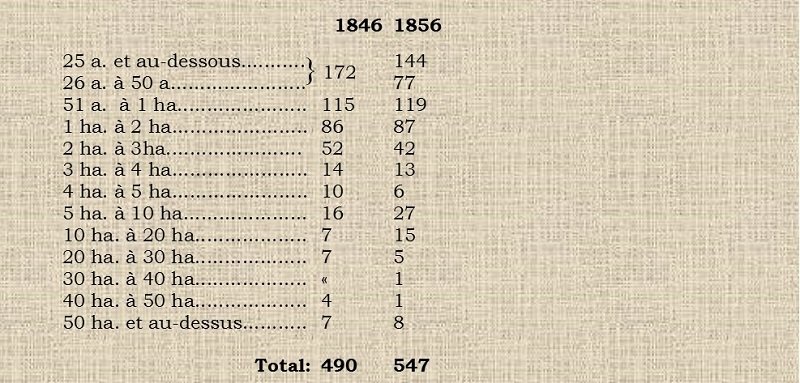

D'après les recensements généraux, les exploitations agricoles se classaient de la manière suivante par rapport à leur étendue :

Les exploitations de plus de 50 hectares sont :

Le Sartage (180 hect.), tenue par M. Polet (Eug.-Jos.), appartenant à M. le sénateur Mosselman; Profondval ( 153 hect. ), tenue par M. Fossé (Ch.), appartenant à M. l'avocat Henri Lavallée; la Ferme de Beaurieu (140 hect.), tenue par M. Polet (Ad.), appartenant, comme les deux suivantes, à M. Mosselman; la Ferme du Sart (130 hect.), tenue par M. Georges (Th.); la Ferme du Chénoit (125 hect.), tenue par M. Wautier (Ant.), ancienne exploitation rurale établie par les religieux de Villers; la Taverne (52 hect.), tenue par MM. Coppeus (frères et sœurs), appartenant au comte Goblet (Louis), comme la suivante : la Ferme du Grand moulin (52 hect.), tenue par la veuve Minique; la Ferme de l'Alfère (51 hect.), tenue par M. Gislen (H.-J.), propriétaire.

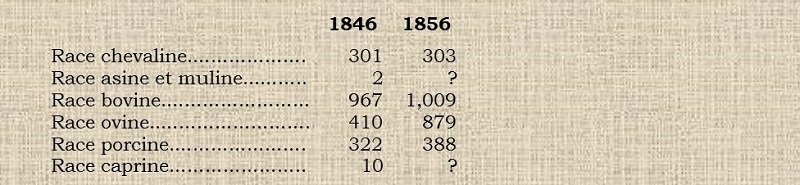

Le nombre des animaux domestiques constaté par les recensements s'élevait à:

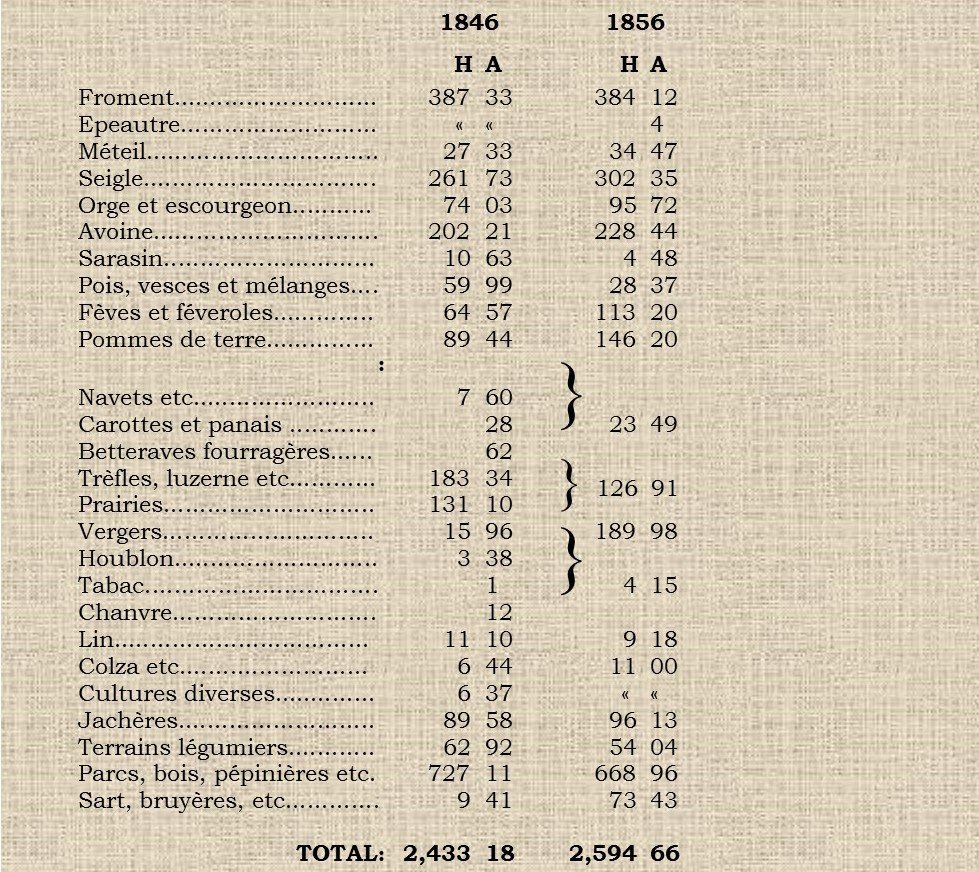

Les terres exploitées par les cultivateurs de la commune se répartissaient ainsi:

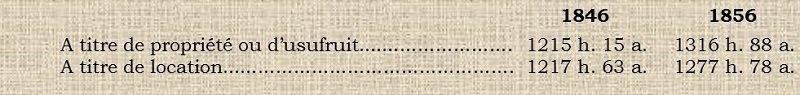

Ce chiffre total se subdivisait en biens exploités:

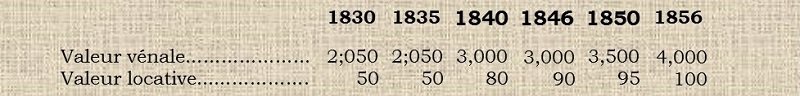

En moyenne l'hectare de terre était estimé à:

L'ancienne verge linéaire a 18 1/2 pieds de Louvain.

Il existe cinq moulins à farine mus chacun par une roue hydraulique qui commande trois paires de meules : la Dyle active le moulin Puissant; la Thyle active le moulin Ladrière (retenue, à 73 mètres 65 d'altitude) et le moulin Debontridder (retenue, à 59 m. 92); l'Orne active le moulin Dusart (retenue, à66 m. 72) et le moulin Malréchauffé. Le moulin Debontridder employait en outre une machine à vapeur de la force de 15 chevaux, à laquelle il a renoncé récemment; on a supprimé également la vermicellerie, qui y était annexée. Le premier de ces moulins, d'abord simple moulin à grains établi par M. Bourgeois à Mérivaux (arrêté du 29 août 1839), fut ensuite muni d'une roue hydraulique servant à activer une forge à fer et un martinet (arrêté du 18 mai 1854), puis M. Puissant y joignit une nouvelle usine à moudre le grain (arrêté du 20 août 1862). Le deuxième moulin ou Moulin de la Roche s'éleva en 1810 et servit d'abord de scierie; il fut transformé en moulin à farine par la veuve Rousseau-Mantieu (arrêté du 29 avril 1819) et reconstruit, sur de grandes proportions, en 1856; on le nomme aussi, d'après son propriétaire, Moulin Ladrière. Le moulin en aval, dit Debontridder, fut transformé par B.-Jb. Villers, de moulin à farine en moulin à papier (24 octobre 1839) et est redevenu une usine à grains; on l'appelle actuellement le Petit moulin, par opposition au Moulin Fauconnier ou Forge Goblet. Ce dernier, que l'on appelait jadis le Grand moulin, existe de temps immémorial et relevait en fief, avec la seigneurie de Court, du comté de Namur; vendu par M. le comte d'Auxy à M. Fauconnier, au mois d'août 1837, il fut racheté plus tard et transformé en une forge à fer avec martinet, dont l'existence fut sanctionnée par un arrêté royal du 18 juillet 1852. Celui de Beaurieu, aujourd'hui moulin Dusart, a été élevé par un nommé Denis (arrêté du 18 mai 1837); dans ce hameau, il en existait déjà en 1312, un qui était tenu en fief du Brabant avec .la terre de Beaurieu. Enfin, le moulin Malréchauffé a été élevé au lieu dit Pré des Mottes, à la suite d'un arrêté en date du 3 février 1853. L'ancien Pireu-Moulin, sur le Ri Pirot, à la limite de Thilly, était également sur Court-Saint-Étienne et formait une tenure de la terre de Bierbais, à Hévillers. Il existait encore en 1824 el appartenait alors à M. de Man de Lennick.

Deux brasseries sont en pleine activité.

Une filature de coton est exploitée par MM. Ch. Van Hoegaerden et Cie; elle remplace un pressoir à l'huile, qui fut bâti au lieu dit Pré Hellin, à Franquenies, par M. Charles-Antoine Thiry, en vertu d'un arrêté en date du 24 octobre 1835; elle fut construite en 1839 et appartint d'abord à MM. Duray-Duchêne et Cie. Ses moteurs sont une roue hydraulique, de la force de 30 chevaux, activée par la Dyle (retenue, à 54 mètres 70 d'altitude) et une machine à vapeur de la force respective de 35 chevaux. Elle compte 12,000 broches et occupe 160 ouvriers. Les ateliers sont éclairés au gaz.

Une seconde filature, beaucoup moins importante, a été nouvellement établie sur le Ri de Sainte-Gertrude, par MM. Favette frères, en remplacement de la papeterie établie par M. Miesse (arrêté du mois de décembre 1831) et qui était tombée en ruine. Elle est activée par une roue hydraulique (retenue, à 77 m. 65 d'altitude) et compte 4,500 broches.

Court possède trois forges à fer exploitées par MM. Goblet, Puissant et Demolder. Une fonderie de fer et une émaillerie sont annexées à l'usine de M. Goblet qui est activée par trois roues hydrauliques sur la Thyle (retenue, à 58 m. 12 d'altitude) et une machine à vapeur de 6 chevaux. On y a joint une platinerie (arrêté du 15 décembre 1858). L'établissement de M. Puissant, qui est adjacent au moulin que nous avons cité plus haut, renferme un atelier pour la fabrication des creusets en fer battu à l'usage des hôtels des monnaies; cette forge, comme celle de M. Demolder, est activée par une roue sur le Dyle. L'usine De Molder a été bâtie au Pré Rousseau, près du Pont des Pierres, en vertu d'un arrêté du 15 décembre 1858.

Quatre carrières sont exploitées, à proximité de la station de La Roche, par une quinzaine d'ouvriers : ce sont les deux carrières Toune, la carrière Milord et la carrière Sénéchal. On y taille des dalles à paver, dans un quartzophyllade zonaire fort tendre; les plus beaux blocs sont employés à faire des crèches.

A 600 mètres O. de la chapelle du Sart et à 100 m. S. de la chapelle du Pouletier, on exploite un phyllade altéré, formant une matière terreuse, noire, tachante, qui se transporte à Grez, pour la broyer et en faire une couleur grise commune. L'extraction se fait à ciel ouvert et commence à deux mètres du sol; elle est parvenue à cinq ou six mètres de profondeur. La présence de cette substance noire a fait croire à l'existence de la houille; et, vers l'année 1783, on a percé, dans le voisinage, pour rechercher le combustible, deux puits qui furent poussés, dit-on, jusqu'à une profondeur de 25 mètres, mais ne donnèrent aucun résultat; le nom de Vieille fosse conserve le souvenir de cette tentative.

A une époque assez reculée, du temps des Romains ( !), selon la tradition, le plomb aurait été exploité à Court; ce qui est certain, c'est qu'on en tirait (ou qu'on prétendait en tirer) au XVIIe siècle et que cette exploitation cessa en 1605. La mine ou les puits se trouvaient, dit-on, près de l'endroit où s'élève le Calvaire de la mission. En 1838, le comte d'Auxy et MM. Mosselman et Gachard formulèrent une demande en concession de plomb, sous Court; mais l'existence de gîtes métalliques n'ayant pas été établie, leur demande fut rejetée par un arrêté royal du 8 mars 1842. Le percement de la tranchée du chemin de fer de l'Est belge a démontré l'inanité de cette recherche.

Un assez grand nombre d'ouvriers quittent la commune pour aller travailler dans les environs de Charleroi.

Le chemin de fer du Luxembourg traverse le territoire de Court sur 1,500 mètres, entre le Ruchaut et Beaurieu; le chemin de fer de l'Est belge, sur 6,350 m.; le chemin de fer de la Jonction de l'Est, sur 4,650 m. Ces deux derniers railways ont une même direction sur un parcours de 1,250 mètres et ont une station commune au village de Court; l'Est belge a en outre une halte au hameau de la Roche. Ces diverses lignes ont nécessité la construction de 2 ponts et de 7 viaducs.

Nous avons parlé plus haut des tentatives de la ville de Louvain pour canaliser la Dyle. Suivant Blondeau, les travaux auraient été poussés jusqu'à Court-Saint-Étienne et naguère ce fait vivait encore dans la mémoire d'un vieillard : il montrait, près du Grand moulin, au pont Jean-Martin, le débarcadère où s'arrêtaient les bateaux et prétendait avoir vu retirer de la rivière les débris d'un bateau qui avait coulé à fond. On sait que les Louvanistes renoncèrent, vers l'année 1737, au bénéfice de l'octroi qui leur permettait de creuser un canal jusqu'à Court-Saint-Etienne.

La route de Wavre à Fleurus, dont on projeta la construction à la fin du siècle dernier, devait passer entre les fermes du Chênoit et du Sartage. La route provinciale de Wavre à Nivelles traverse Court sur une longueur de 2,600 mètres.

On compte 63 chemins et 106 sentiers vicinaux, mesurant ensemble 142,495 mètres, dont 7,293 sont pavés; 9 ponts sont établis sur ces chemins.

Le chemin de grande communication n° 26 traverse la commune sur 2,546 mètres; le chemin n° 28, sur 10,034 m.

Des arrêtés royaux du 26 juin 1846 et du 7 octobre 1854 ont autorisé la commune à percevoir pendant 10 ans deux cinquièmes du droit de barrière sur les chemins pavés qui traversent le centre du village.

Des fouilles ont été pratiquées pour le gouvernement, le 19 juin et le 4 octobre 1861, à 1,200 mètres N.-E. de l'église de Court-Saint-Étienne, près du bois du Hasoit, dans une sapinière appartenant à M. le bourgmestre Liboutton et qui constituait, en 1773, une bruyère communale, dite Bruyère Henri Duchesne et d'une étendue de 2 1/2 bonniers. Là se voient encore un grand nombre de tumulus, environ une' vingtaine, tous peu élevés, et dont, deux seulement atteignent une hauteur de plus d'un mètre : l'un à l'entrée de la sapinière et qui est surmonté par la petite chapelle du Calvaire Liboutton; l'autre, à proximité de la Ferme blanche. Plusieurs de ces tumulus furent ouverts. On y rencontra, au niveau du sol environnant, un lit de charbon, mélangé d'ossements calcinés, sur lequel reposaient plusieurs objets qui se trouvent maintenant au Musée royal d'antiquités : une grande urne en terre noire, des fragments de petite urne, deux glaives en fer fortement oxydés, un porte épée (?) en bronze, un fermoir en bronze, divers fragments de fibules, de boucles, de boutons etc. en fer ou en bronze. Cet endroit a été évidemment un cimetière considérable, à en juger par le nom que porte une parcelle contiguë, le Pré des Mottes, par le nombre des tumulus encore existants, et par ce fait qu'au nord du chemin longeant la sapinière, il en existait deux ou trois, dont la charrue fait disparaître les derniers vestiges. Ces objets en bronze ne reportent-ils pas l'origine du cimetière de Court à l'époque gauloise ou belge, antérieurement à l'invasion de César? Le cimetière, admirablement posé sur une hauteur d'où la vue porte au loin, constitue le premier chaînon d'une suite d'antiques nécropoles, que nous pourrons suivre le long de la Dyle, jusque près de Basse-Wavre. La tradition dit qu'à Court, vers l'an 1784, on opéra des fouilles dans le grand tumulus voisin de la Ferme blanche, et qu'on trouva quelques objets qui furent portés au château.

Le rang d'église mère qu'occupait l'église de Court et l'étendue de sa juridiction paroissiale attestent que le village remonte à une époque très reculée; le hameau de Beaurieu est également ancien et apparaît déjà vers l'an 1000, tandis que le défrichement du plateau du Chênoit et la création du village de Sart-Messire-Guillaume ne sont pas antérieurs au XIIIe siècle.

Vers 1454 ou 1459, un procès s'étant élevé entre Laurent Carpentier et la veuve de Robert Textoris ou le Tisserand, la cour ecclésiastique de l'évêché de Liège voulut en prendre connaissance, mais le conseil de Brabant s'y opposa et déféra le jugement de la cause aux échevins de Sart.

En 1492, Court obtint la remise d'une somme de 8 livres 6 sous sur le montant de sa cote dans l'aide. Le Pireux-moulin fut alors brûlé et détruit. Le 6 ou 7 mars 1584, l'église et la cure furent incendiées par les soldats calvinistes qui étaient en garnison à Vilvorde et dans d'autres localités voisines; dans l'église périrent 22 ou 23 personnes, dont 4 on 5, voulant échapper aux flammes, trouvèrent la mort en se précipitant du haut de la tour.

Pendant les dernières années de la longue guerre qui divisa la monarchie espagnole et la république des Provinces-Unies, Court fut fréquemment occupée, pour interdire aux partis hollandais l'accès du pays à l'ouest de la Dyle. Le 24 décembre 1644, le gouverneur général, de Castel Rodrigo, ordonna de poster 200 hommes le long de la rivière, de Court à Bierges, et le conseil des finances alloua 2,119 livres pour leur fournir du feu et de la paille (2 mars 1645). Les populations, désireuses de s'affranchir des brigandages des ennemis, avaient d'abord sollicité l'autorisation de se former en compagnies et de concourir à la défense du pays; mais ensuite, mal gouvernées, mal défendues, vexées sans pitié par les troupes mêmes qui auraient dû les protéger, elles se lassèrent de leurs efforts. Un maire de Bonlez, Jean Le Roy, déclara hautement qu'il valait mieux s'affranchir du pillage en payant contribution à l'ennemi. Le maire de La Hulpe, de son côté, sollicita l'organisation d'une troupe de 300 soldats, qui remplaceraient les élus ou volontaires gardant la Dyle; le sire de Herzelles, seigneur de Bousval, fut chargé de cette levée et eut ordre de donner 6 sous par jour aux soldats qu'il enrôlerait; mais les mairies de Genappe et de Nivelles réclamèrent, parce qu'on les imposait de ce chef, tandis que les volontaires restaient encore sous les armes. Dans une lettre en date du 6 novembre 1646, Louis de Provins, seigneur de Court, nous apprend qu'il s'était « émancipé quasi seul du joug des Hollandais », résultat qu'il avait évidemment obtenu par l'armement de ses vassaux; cette lettre nous révèle aussi l'affreuse situation du pays: après avoir rappelé les succès des Hollandais, notamment les deux surprises de Tirlemont et celle de Gembloux, villes qui étaient pourtant murées de portes et de murailles bien hautes, Louis de Provins énumère les ravages causés par les troupes mêmes du roi d'Espagne : « Les Lorrains, dit-il, en passant, nous ont mis en chemise, les Lamboy nous ont vuidé les entrailles, et les garnisons d'alentour mangent leur reste ».

Après un court instant de prospérité, le pays retomba dans la désolation, pendant les guerres contre Louis XIV. Le 22 juillet 1667, quatre soldats périrent dans un combat livré aux Français à Heuvau ou Heuval, paroisse de Court, et furent enterrés à Limal. En 1690, Court fut accablée de cantonnements militaires. En juin, le brigadier Wynberge y séjourna pendant quatorze jours, avec sept régiments hollandais; en août, après la bataille de Fleurus, toute l'armée des Provinces-Unies, de Brandenbourg et de Liège campa le long de la rivière, vers Wavre, et, à son départ pour Genappe, elle gâta tout ce qui avait échappé au fourragement; enfin, au mois d'octobre, le lieutenant général Del Wick resta encore à Court, avec sept régiments, pendant trois jours.

Depuis l'invasion française, Court ne forme plus qu'une seule commune, une seule circonscription civile. C'est en vain que des habitants de Sart, de La Roche et de Faux ont demandé la séparation de ces hameaux et leur érection en commune distincte. Leur demande a été repoussée par le conseil provincial et par un arrêté ministériel, en date du 30 août 1847. La localité a beaucoup augmenté en importance depuis un quart de siècle : la population s'y est considérablement accrue et plusieurs grandes usines se sont élevées; de même que l'industrie, les travaux agricoles ont reçu une impulsion favorable, par suite de l'ouverture de la route de Wavre à Genappe, du pavage des chemins vicinaux et de l'établissement des chemins de fer de Louvain à Charleroi et de Manage â Wavre.

Le village de Court-Saint-Étienne, après avoir fait partie, pendant des siècles, de la mairie de Mont-Saint-Guibert, fut compris, en l'an III, dans le canton de Mélery ou Villeroux, puis, en l'an X, dans celui de Wavre.

La juridiction y était jadis partagée en plusieurs fractions, que l'on nommait Court-Saint-Étienne, Sart-Messire-Guillaume, Beaurieu et Suzeril. « En la paroisse de Court-Saint-Estienne », disent les Comptes du bailliage de Nivelles, « qui est à plusieurs bas seigneurs, savoir : Daniel del Werde (à Court), les remanants (ou héritiers) Gérardt de Berchem (à Suzeril?) et Willame de Stalle (à Sart), si qu'il dient, lesquelles maintiennent à avoir court et jugeurs, cens, rentes , loix et amendes, qui se jugent suivant la loi de Liège, livrent homme fourfaict au couron de leur terre, et monseigneur (le duc de Brabant) y a la haute justice, sauf tant que Baudouin de Glymes (à Beaurieu) y ait en aucun lieu, si qu'il dit, la haute justice, et monseigneur la souveraineté, que on n'y peut composer, traiter, ne riens quitter, sans l'octroi et consentement de mon dit seigneur ».

La seigneurie de Beaurieu était donc haut-justicière de temps immémorial; celles de Court et de Sart le devinrent en 1559. Le 10 février 1558-1559, le domaine vendit à Antoine de Termonde, moyennant 239 livres, la haute justice de Sart, avec la juridiction sur deux maisons situées en cet endroit et considérées comme des alleux, et, moyennant 935 livres, 5 bonniers 6 journaux de prairies et 5 journaux de terres, situés à Beaurieu; ces derniers, dits le Vivier Le Ducq, furent revendus par Joachim de Termonde à Antoine Vallé (r. du 26 juin 1598). Le 12 mai 1559, une cession définitive unit â la seigneurie de Court, moyennant 350 livres, les droits de haute, moyenne et basse justice appartenant au souverain, et, moyennant 133 livres 11 sous et 6 deniers de 40 gros de Flandre à la livre, le droit de 20e denier sur 73 bonniers d’héritages tenus en alleux et qui se trouvaient, selon Blondeau, à Wisterzée, plus un cens annuel de 17 sous 8 deniers oboles de Louvain, 1 vieux gros, 3 setiers de seigle, 4 pains et 1 1/2 chapon.

Chacune des quatre seigneuries mentionnées plus haut avait son échevinage; Court avait le sien dès 1230. Leurs greffes, sauf celui du Sart, se conservent au tribunal de Nivelles; le greffe de Beaurieu va de 1720 à 1795; celui de Suzeril de 1756 à 1791. A 800 mètres au sud du Chênoit se voit encore l’Arbre de la justice, et dans le pignon d'une maison du Sart se trouve incrustée une grande croix de pierre; c'est là, dit-on, que se rendaient les jugements des échevins du hameau.

Sous le rapport des aides, Court était divisé, en 1383, en cinq fractions : Court, avec Céroux et Sart de le « Chaynoit » ou Sart-Messire-Guillaume; Nerhaign ou Noirhat, Bos seur Til (Bois-sur-Thil), Wisterzée, Beaurieu, qui payaient respectivement une cote de 113 1/3, 4 2/3, 1 1/3, 6 1/3 et 6 2/3 vieux écus. Plus tard Court ne forma qu'une communauté. Actuellement, il s'y trouve neuf conseillers communaux, dont un est spécialement attribué à Beaurieu, un au Sart et un à La Roche.

Les différentes parties de la paroisse possédèrent, jusqu'à la fin du siècle dernier, un grand nombre de terrains vagues, et notamment la Commune de Court (6 bonniers 1 journal 96 verges), la Grande bruyère de Court (7 b. 3 j. 38 v.), la Bruyère le Prichat (2 b. 3j. 2v.), la Bruyère Henri Duchesne (2 1/2 b.), la Bruyère de Noirhat 2 b. 2 j. 81 v.), la Ronde bruyère (6 j. 43 v.), la Commune de la Heuchère (2 b. 3 v.) et un grand nombre d'autres de moindre étendue. Données en arrentement, elles produisaient, en 1777-1778, un revenu de 1,091 florins 3 sous. En vertu d'une sentence interlocutoire du conseil de Brabant, du 17 mai 1773, une partie des communaux de Court, de Beaurieu et de Suzeril fut vendue le 30 octobre 1778, et une autre partie appartenant à ces localités et au hameau de Beaurieu fut aliénée le 3 février 1783, à la suite d'une seconde sentence du même conseil, du 9 septembre 1782. Actuellement, la commune possède encore 7 hectares 29 ares.

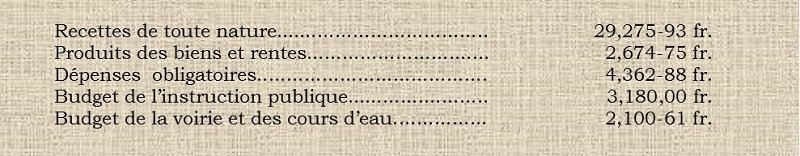

Le budget de la commune, pour 1859, présente les chiffres suivants :

Un coffre conservé à la maison communale ne contient que des fardes processales et des comptes d'aides, de contributions, etc., appartenant aux deux derniers siècles.

La terre de Court était du petit nombre des tenures féodales de Brabant qui relevaient du comté de Namur. Les premiers seigneurs appartenaient à l'illustre maison de Trazegnies, à la branche de cette lignée qui possédait sur les bords de la Dendre : dans le comté de Flandre, la baronnie de Wedergraet ou Contrecœur, et, dans le duché de Brabant, le village de Meerbeek.

Othon de Trazegnies dit l'Oncle (arunculus) donna à l'abbaye d'Aywières, pour le salut de son âme et de celles de ses parents, toute la dîme qu'il levait à Court et qu'il tenait en fief du duc de Brabant; celui-ci, ainsi que le sire d'Enghien Englebert et le châtelain de Bruxelles, Léon, se portèrent garants de cette cession, en 1217, et Hugues, évêque de Liège, ainsi que Guillaume, prévôt de Nivelles et frère d'Othon, l'approuvèrent l'année suivante. Dans le diplôme de l'évêque, Othon est qualifié de seigneur de Court, tandis que, dans celui du duc, on fait suivre son nom de ces mots: dit seigneur de Court (dietus dominus de Court), comme si ses droits à ce titre avaient été douteux. Nous le voyons, dans son testament, qui est daté de Wedergraet, en 1231, ordonner de rendre aux enfants d'Othon de Court et de Hawide, conformément à la sentence des échevins de Court, l'héritage qu'il avait enlevé à leur père; mais en quoi consistait cet héritage? C'est ce que l'on ne dit pas.

Son fils Othon II, son petit-fils Othon III, Jean de Contrecœur, Othon IV, et les filles de celui-ci, Catherine et Marie, se transmirent successivement l'héritage des Contrecœur. La dame de cette dernière seigneurie (Catherine, suivant toutes les probabilités) vint en Brabant, en 1421 ou 1422, à la tête de gens étrangers au duché; s'empara de la dame d'Axelle (sa sœur Marie, qui avait épousé Jean de Masmines, seigneur d'Axel et de Laerne), dans son château à Court, et l'emmena de force; mais, à la nouvelle de cet attentat, le bailli du Brabant wallon et ses gens se mirent à la poursuite des ravisseurs et les attaquèrent. Les coupables, vaincus, n'obtinrent leur pardon qu'en payant une amende de 39 livres 7 sons 6 deniers (soit 175 couronnes d'or). La dame d'Axel se remaria plus tard à Daniel Vanden Weerde, et, peu d'années après, Court fut vendue au plus offrant, à la requête d'Arnoul de Le Warde, et adjugée, moyennant 1,900 couronnes, à George de la Barre (relief de 1446-1447), qui eut pour successeurs :

Bertrand de la Barre, son frère (relève, en 1454-1455, en vertu d'un jugement des hommes de fief du comté de Namur);

Philippe de Longueval dit de la Barre, petit-fils de Bertrand (r. de 1479-1480);

Maître Jean Pevelle, chanoine de Notre-Dame d'Arras, cousin de Philippe (r. de 1505-1506);

Noble homme Jean Pevel, écuyer, demeurant à Aubredon, « en le comté de Saint-Paul », frère du chanoine (r. de 1511-1513);

Arnoul Brant de Grobbendonck, par achat à Jean Pevelle, alors bailli de Bohey, moyennant 3,200 livres; il aurait dû payer au souverain, en qualité de comte de Namur, pour dixième denier, 320 livres, mais Charles-Quint lui remit le tiers environ de cette somme, soit 110 livres 16 sous (20 septembre 1516);

Agnès (ailleurs appelée Barbe), fille d'Arnoul Brant, et son mari Corneille Van Lathem;

Charles de Lathem, leur fils (r., pour la haute justice et ses dépendances, du 22 août 1562; pour la seigneurie, du 2 août 1589);

Catherine de Lathem, sœur de Charles, et son mari, Louis de Provins (r., pour la haute justice, du 5 août 1619; pour la seigneurie, du 11 mai de la même année);

Anne Vander Ee, dame de Lanenborch, ensuite du testament de son oncle, messire Louis de Provins (r. pour la hante justice, du 15 juin 1652);

Messire Charles-Hyacinthe de Varick, troisième fils de Nicolas, vicomte de Bruxelles, par donation faite par la précédente, à titre gratuit et en avancement de son mariage avec Éléonore-Louise de Haynin (r. du 3 février 1677);

Philippe-François de Varick, leur fils (r. du 6 juil-let 1694);

Philippe-François-Joseph de Varick, son fils (r. du 4 février 1732), chambellan actuel, grand maître des cuisines du prince Charles, député ordinaire, de 1755 à 1757, des états de Brabant, où il entra lorsque Lambertine-Josèphe Verrcycken, veuve de Charles Vander Meire, seigneur de Clessenaere, lui eut apporté en mariage le comté de Sart (sur Grez) et la baronnie de Bonlez;

Philippe-Roger-Joseph de Varick, leur fils (r., pour Court, du 11 avril 1770; pour Sart et Bonlez, du 16 février 1769), chambellan actuel, grand maître des cuisines après son père, grand bailli du Brabant wallon depuis le 6 février 1761 jusqu'au 31 octobre 1782, député ordinaire de la noblesse de Brabant de 1758 à 1760, épousa, le 16 décembre 1759, Marie-Thérèse de Cobenzl, dame de la Croix étoilée, fille du célèbre ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, et qui mourut, sans laisser d'enfants, le 17 juin 1778;

François-Bernard-Henri Vander Gracht, baron de Romerswael et Vremde (r. du 21 mai 1785), descendant du baron Roger-Philippe Vander Gracht et de Marie, dame de Thielen, fille de Philippe-François de Varick, cité plus haut.

Ferdinand-Charles, baron de Beeckman, et sa femme, Jeanne-Charlotte De Vroey, acquirent ensuite Court; leur fille, Félicité-Françoise, morte le 30 décembre 1854, épousa Charles-Eugène-Ferdinand, comte d'Auxy de Neufville, chambellan du roi des Pays-Bas, mort le 17 décembre 1856. Melle Coralie d'Auxy, l'unique enfant issu de ce mariage, s'est alliée à M. Louis-François, comte Goblet d'Alviella, membre de la Chambre des représentants, fils du général Goblet, ancien ministre de la guerre et ambassadeur.

La seigneurie principale de Court, le fief tenu de Namur, consistait en un château, la moyenne et basse justice, le droit de congé, un moulin banal, 200 bonniers de terre, de prés et de bois, un cens de 200 chapons, une cour féodale de 32 fiefs. Le seigneur était, pour une moitié, patron de l'église, et, à ce titre, lorsqu'il prenait possession de son domaine, on sonnait la cloche; de plus, à la Purification, on lui offrait un cierge de cire blanche. Jadis, il levait aussi la dîme, et, depuis 1559, il jouissait des droits et des revenus que le domaine des ducs de Brabant avait à Court.

Le château, construit près de l'église, sur une petite éminence, au pied de laquelle les eaux de l'Orne viennent se réunir à celles de la Thyle, n'a rien que de très simple. Il est formé d'un vaste corps de logis n'ayant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée. La façade N.-E. a sept fenêtres de largeur; les trois étages du milieu s'ouvrent, à l'étage inférieur, sur un perron à double escalier; à l'étage supérieur, sur un balcon; cinq lucarnes font saillie sur la toiture à la Mansard.

Le jardin, avec son bel étang, ses pelouses, ses plantations, doit sa nouvelle importance aux travaux que le comte Goblet y a fait exécuter en 1860. La vue gravée par Harrewyn pour le baron Le Roy nous montre, sur l'emplacement du château actuel, un manoir à pignons en escalier, à fenêtres â meneaux croisés, manoir dont les dépendances longent l'abside de l'église et se terminent à une très grande ferme, située au midi du temple paroissial. Plus anciennement, le manoir se trouvait près de la station, au lieu dit encore el Vi Chestia (le vieux château); là, dans un jardin, derrière le cabaret du sieur Simon, on rencontre encore, en bêchant, d'anciens fondements.

Il a existé, à Court, une famille noble qui portait le nom du village. Nous avons déjà parlé d'Othon de Court; vers 1247, Aleyde, fille de Gérard de Court-Saint-Étienne, céda aux religieuses d'Aywières le fief de Bordeel ou Bourdeaux, qu'elle tenait du seigneur de Rixensart; en 1295, on mentionne Élisabeth de Curia, son fils Jean et leurs tenanciers.

L'origine du Sart-Messire-Guillaume est fort incertaine. D'après Gramaye, le hameau devrait son nom à un seigneur de la famille des Thilly, mais cet auteur ne cite aucune preuve à l'appui de son assertion. Lorsque sire Godefroid de la Tour, seigneur de Gosselies, vendit à Jean T'Serclaes, évêque de Cambrai, le 21 août 1387, un manoir avec tour, habitation, fossés, prés, bois, terres etc., ce bien s'appelait déjà le Sart-Monsieur-Guillaume.

L'évêque Jean T'Serclaes laissa Sart au deuxième des fils de son frère Everard, le célèbre libérateur de Bruxelles, sire Wenceslas T'Serclaes, qui fut échevin de Bruxelles en l'an 1414 et guerroya ensuite en Bohême contre les Hussites, à la tête d'une troupe de Louvanistes et de Bruxellois. Son fils, qui portait le même nom et mourut vers l'an 1465, après avoir été trois fois bourgmestre de Bruxelles, en 1426, en 1432 et en 1416, et plusieurs fois échevin, se qualifia encore de seigneur de Sart, mais ses descendants ne prirent plus ce titre.

Le hameau devint, à cette époque, la propriété d'une branche de la famille de Stalle, qui habitait Court-Saint-Etienne depuis plus d'un siècle et descendait de Florent de Stalle et de Béatrix, fille d'Éverard T'Serclaes cité plus haut.

En 1474, Guillaume de Stalle avait à Sart une seigneurie, avec un maire, des échevins, une cour féodale de 22 hommages, le tout relevant de la terre de Gaesbeek. Ces biens passèrent ensuite à la famille de Tenremonde ou Termonde, ainsi que plusieurs terres qui ressortissaient à la cour allodiale des ducs de Brabant, à Mont-Saint-Guibert. Antoine, le quatrième des fils de Joachim de Termonde et de Jeanne Van Neez dite Lambrechts, eut pour sa part dans l'héritage paternel la seigneurie du Sart-Monsieur-Guillaume, avec ses dépendances en fiefs, masuiers ou tenanciers, terres, prés, bois, moulins et rentes (1536). Il y ajouta la haute justice, en 1559.

Après lui, le Sart eut pour seigneurs :

Pierson de Termonde, qui épousa Isabeau Becquevoort;

Joachim de Termonde, fils de Joachim, bailli du comté de Walhain, et petit-fils d'Antoine (r. du 13 jan-vier 1589 et du 3 août 1590);

Pierre de Termonde, chevalier, sire de Bachy, époux de Marie de la Hamaide;

Jean-Jacomo (ou Jacques) Fusco, sergent-major de la ville de Louvain, seigneur du Sart en vertu du testament de Joachim de Termonde, son grand-père (r. du 11 avril 1633);

Don Carlos-Francisco de Fusco, neveu du précédent (r. du 10 octobre 1676);

Marie-Caroline, sa fille (r. du 10 décembre 1707), femme de Sébastien d'Onyn;

Pierre-Eugène de Fusco, qui eut pour tuteur Pierre-Mathias de Fusco, capitaine au régiment du marquis de Prié, et releva : 1° du Brabant, la haute justice du Sart et, 2° de la terre de Suzeril, la moitié du Pireux-moulin, le franc-ban de Suzeril et la seigneurie de Frappe-cul, en vertu du fidéicommis institué par Jean-Jacomo de Fusco, et d'une sentence du conseil de Brabant rendue, le 7 janvier 1740, à charge de la dame d'Onyn (r., pour la haute justice, du 23 janvier 1740; pour les petits fiefs, du 31 mars suivant);

Pierre-Eugène-Alphonse de Fusco de Mataloni, lieutenant (r. du 16 mai 1781).

Mme Thiéfry, femme du membre du conseil des hospices de Bruxelles, et qui descend des Fusco, possède encore quelques propriétés aux environs. Quant au château, après avoir appartenu à M. De Man de Lennick, il est devenu la propriété de M. le sénateur Mosselman. Il était entouré d'étangs et de jardins en gradins; on en a successivement démoli les diverses parties, et, en particulier, une tourelle voisine de l'entrée.

Au XIVe siècle, il existait à Sart un manoir que l'on appelait la Court de Houteberges; Arnoul dou Sart ou du Sart en fit l'acquisition de Guillaume de Brouke et en fit le relief du duché de Brabant, vers l'année 1360.

La ferme de Beaurieu a son histoire comme celle de Sart et remonte à des temps plus reculés. Les Gesta abbatum Gemblacensium nous apprennent que l'abbé de Gembloux, Olbert, acheta en cet endroit, vers l'an 1000, six manses (ou 72 bonniers), une brasserie et la sixième partie d'un moulin, et que deux de ses successeurs, Mysach et Liéthard, accrurent l'importance de ces acquisitions. A la fin du XIe siècle, les seigneurs de Beaurieu étaient déjà redoutables. L'un d'eux, nommé Guillaume, se déclara l'ennemi des religieux de Gembloux et brûla l'église de Dion (Dion-le-Mont), ainsi que la ferme contiguë, qui leur appartenaient.

Vers l'an 1095, Amelric de Belriu ou Beaurieu donna à l'abbaye d'Afflighem trois bonniers de terres près d'Ausele ou de l'Auzelle (ferme sur Wavre).

Henri de Beaurieu, fils de Henri, fut bailli du Brabant wallon au XIIIe siècle, et l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Villers;

Le chevalier Everard de Beaurieu vendit, en 1236, à son frère Gilles, seigneur de Lerines, sa part dans l'héritage de ses parents;

Guillaume de Beaurieu relevait du duché de Brabant, en 1312, le domaine dont il portait le nom, avec un moulin à eau, des prés, des terres; domaine qui passa ensuite à :

Arnoul de Levedale ou Leefdael, par achat (acte daté de Tervueren, le lundi avant la fête de tous les Saints, en 1329);

Marguerite, femme de sire Walter de Houdeberges ou Huldenberg;

Elisabeth de Houdeberges, femme de Godefroid de Kerkem ou Kirchem (r. de 1387-1388);

Jean de Kerckem;

Adam, son frère (r. de 1403-1404);

Godefroid, fils de René Van Berne et de Catherine de Kerckem (r. du 1er novembre 1421);

Baudouin de Glymes, sire de Bierbais, à Hévillers, par achat (r. du 24 juillet 1439);

Isabelle, fille de Baudouin et de sa seconde femme, Jeanne de Hemptinne, dame de Soye (r. du 12 juin 1453), et son mari, Jacques le Jeune, comte de Salm;

Sire Jean de Berghes, seigneur de Berg-op-Zoom, Walhain, Wavre, etc. (r. du 26 mars 1503-1504).

Depuis cette époque, Beaurieu resta uni à la terre de Walhain jusqu'à ce qu'on le vendit, avec Bierbais, aux Lefebure. Il a appartenu en dernier lieu à M. De Man de Lennick, qui l'a vendu à M. Mosselman, à ce qu'on nous a assuré, pour la somme énorme dé 600,000 fr. Le fief tenu du Brabant consistait en un manoir, un moulin à eau, 40 bonniers de terres, des aunaies, des pâturages, le Bois de Hasoit, des cens, des masuiers, une juridiction qui ne comprenait, dans le principe, que la petite justice, mais qui ne tarda pas à être considérée comme haut-justicière. Une autre tenure, avec cense, maison, terres, prés, cens, les amendes, des fiefs, les bois dits de Hautebierge, le Hottoy et le Perier, était rangée au nombre des alleux relevant de la cour de Mont-Saint-Guibert. Il n'existe plus d'autre vestige du château que la ferme qui formait corps avec lui.

A Suzeril nous trouvons pour premier seigneur messire Jean de Halen, seigneur de Lillo, qui vivait en 1403 et en 1418. Plus tard, et, à ce qu'il paraît, dès 1421, Baudouin de Glymes, sire de Bierbais, posséda en cet endroit un cens considérable, consistant en 49 1/2 chapons, 29 vieux gros, 7 deniers de Louvain, 3 tournois, 2 vieux moutons, 4 deniers dits borsegelts, le tout échéant à la Noël, plus 28 vieux gros 12 deniers, 2 tournois, une vieille mite, payables à la Saint-Jean et à la Saint-Remy.

Les seigneurs du Sart jouissaient aussi de grandes prérogatives à Suzeril; ils y avaient une franche taverne, qui distribuait tous les ans une aime de bière aux jeunes gens du hameau, le jour de la Dédicace. Jean de Thilly, sire d'Opprebais, fut propriétaire de la seigneurie, du manoir et des courtils de Suzeril; mais ayant hypothéqué sur ces biens une rente au capital de 800 livres tournois, au profit de sire Jean de Limelettes, celui-ci les fit mettre sous séquestre, le 27 juillet 1421, et céda ensuite ses droits au duc Jean IV (6 août 1421).

D'après ce que rapportait la tradition, à la fin du siècle dernier, c'était un seigneur du nom de Gérard qui, de concert avec son fils, avait donné des biens situés à Court à l'abbaye d'Afflighem, du consentement du comte Henri de Louvain et de son frère Godefroid, par conséquent, en l'an 1095 au plus tard. En effet, une grande charte de confirmation des biens acquis par le monastère d'Afflighem, du côté de Wavre, mentionne une cession de 18 bonniers faite par un nommé Gérard et ses fils Henri et Guillaume. Le domaine abbatial comprit anciennement une ferme : la Cense qu'on dit le Bois à Néry (1608) ou Cense des bois (1613), qui ressortissait, en 1608, à la seigneurie du sire de Berghes (c'est-à-dire de Beaurieu). En 1787, les religieux possédaient encore les bois dits Bois brûlé, du Pont de Bois, d'Aurnalle, de Néry, de Sainte-Catherine et des Bélottes, d'une contenance globale de 38 bonniers.

La riche abbaye de Villers, si voisine de Court, avait dans ce village d'immenses possessions et revenus, et notamment une part dans le patronat et les dîmes et plusieurs fermes. On ignore à qui les religieux durent ces possessions; une opinion généralement admise en attribue la donation à un membre de la famille de Dongelberg, qui prit l'habit religieux dans le monastère. Ce dernier fit bâtir, du temps de l'abbé Charles (vers l'an 1200), la grande ferme du Chênoit (Quercetum), dont le pape Grégoire X confirma la possession à l'abbaye, par un bref spécial, et où le trente-septième abbé, Othon, éleva des constructions importantes. Le pignon de la grange présente encore des baies ogivales. A côté de la ferme se trouve un château qui a été construit en grande partie par M. Mosselman, dont le fils, M. le sénateur Mosselman, l'a fait récemment agrandir, sur les plans de M. l'architecte Coulon. Le château du Chênoit est situé sur un plateau élevé, d'où l'on domine les environs; un parc de 30 hectares le préserve des vents d'ouest. Il se compose de deux ailes se rejoignant à angle obtus, saillant vers le nord, et comptant trois étages, indépendamment du rez-de-chaussée et des souterrains; l'une des ailes a sept fenêtres de développement , l'autre en a dix; c'est sur cette dernière que s'ouvrent la porte cochère et le perron; elle est surmontée d'un belvédère. Le domaine qui dépend du Chênoit est devenu, par suite d'acquisitions successives, l'un des plus considérables de la Belgique : Hévillers, Beaurieu, Sart, Limelette, les bois qui entourent l'abbaye de Villers, en constituent aujourd’hui des dépendances.

Le couvent d'Aywières percevait trois parts de la dîme de Court, ce qui lui valait, en 1787, 600 florins par an. En 1219, Guillaume de Contrecœur, prévôt de Nivelles et investi ou curé de Court, autorisa les religieuses à prélever la dîme, tant dans les terrains que l'on défricherait à l'avenir que dans ceux qui étaient déjà cultivés. La contestation qu'il avait eu à soutenir contre l'abbaye, à ce sujet, recommença à propos de quelques terrains nouvellement défrichés. Deux curés, Jean, de Saint-Cyre, de Nivelles, et Jean, de Loupoigne, choisis pour arbitres, se prononcèrent en faveur d'Aywières, à la condition que ce monastère payerait au curé de Court, tous les ans, cinq muids de seigle, mesure de Wavre, et, en outre, la somme de 30 livres de Louvain, comme indemnité des sommes perçues antérieurement à leur décision (lundi avant la Saint-Remy, en 1259). Les abbayes d'Aywières et de Villers étant entrées en procès au sujet des limites de leurs dîmes respectives, ces limites furent fixées par une convention qui porte la date du samedi avant la fête de Saint-Pierre ès liens, en 1247.

L'église entière de Court-Saint-Étienne ressortit successivement au concile de Gembloux, dans l'évêché de Liège; au doyenné de Wavre (jusqu'en 1639 environ), puis à celui de Genappe (en 1666, 1787, etc.), dans l’évêché de Namur, et devint, après le concordat, une succursale de la cure de Wavre.

Par un diplôme en date du lundi après la Quasimodo 1251, et où il rappelle son affection pour l'ordre de Cîteaux, et particulièrement pour l'abbaye de Villers, où son aimé et fidèle, le duc de Lotharingie et de Brabant Henri, de bonne mémoire, son très cher oncle, avait reçu la sépulture, l'évêque de Liège Henri donna l'église de Court aux religieux du monastère, en considération de l'insuffisance de la nourriture qu'ils recevaient journellement dans leur réfectoire, et à la condition que, lorsque la cure deviendrait vacante, l'abbé et les moines, qui en avaient déjà la collation, la conféreraient, de concert avec leur co-patron, Othon de Contrecœur, à un prêtre sachant le français (scientem gallicum). D'après cette charte, qui ne reçut pas l'approbation du chapitre de Saint-Lambert et de l'archidiacre, mais qui fut ratifiée par le pape Alexandre IV, les religieux percevaient toutes les grosses dîmes et dîmes novales (sauf les droits des tiers), mais à condition de livrer au curé, par an : 30 muids de froment et 15 muids d'avoine, mesure de Gembloux, 50 bottes de paille de froment, autant de paille d'orge ou d'avoine, une charrette de foin, le tiers des offrandes, petites dîmes etc., le tout évalué à 22 livres de Louvain. En 1511, le revenu du curé était estimé valoir 56 muids d'épeautre et était chargé de 14 messes par semaine. En 1666, le curé, outre les redevances stipulées plus haut, jouissait de 3 bonniers de terre et d'une belle maison pastorale. En 1787, il recevait 600 florins de l'abbaye de Villers, prélevait la dîme sur un petit canton, et recevait, au total, 1,053 florins, dans lesquels figurait le revenu des bénéfices de Saint-Jean et de Saint-Nicolas, qui avaient été unis au sien.

La chapellenie de Notre-Dame, que les seigneurs fondèrent et qu'ils conféraient, possédait : en 1511, un revenu évalué à 12 muids d'épeautre; en 1666, 18 bonniers de terres, deux parts dans les offrandes et des cens; en 1787, un revenu de 458 florins; celui qui en jouissait était tenu à résider dans le village et à chanter le dimanche la messe du matin et les vêpres et tous les jours une messe en l'honneur de la Vierge. La chapellenie de Saint-Jean possédait: en 1511, un revenu évalué à 10 muids d'épeautre; en 1666, 10 bonniers de terre. Celle de Saint-Nicolas ne valait : en 1511, que 3 muids d'épeautre, et, en 1666, alors qu'elle était réunie à la précédente, que 3 1/2 muids. Nous parlerons plus loin, à l'article INSTRUCTION, d'un autre bénéfice, dit de Noirha, qui fut fondé au XVIIe siècle. Une messe du jeudi fut dotée par les curés Polchet (mort en 1626) et Melon (mort en 1674), et un salut, avec bénédiction, se chantant le même jour, fut fondé par le prêtre Donglebert, bénéficier de Notre-Dame.

La cure fut incendiée en 1584 et, de nouveau, au XVIIe siècle, une nuit de la Toussaint, par accident. Elle fut rebâtie, grâce aux cotisations des habitants, sauf la chambre que le curé occupait et qui fut rétablie, en 1684, par les soins du curé F. Pottelet. Les revenus de la fabrique de l'église s'élevaient : en 1666, à environ 60 florins; en 1787, à 130 florins; en 1846, à 625 francs.

Au XVIIe siècle, cette église surpassait, en beauté et en ornements, toutes celles des environs; outre le vaisseau principal, elle comprenait la chapelle castrale ou de Notre-Dame et la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Elle a été reconstruite vers la fin du siècle dernier, à l'exception de la tour, dont le revêtement primitif, en pierres, a été renouvelé, vers 1830. Un arc, placé derrière l'orgue, et les baies d'abat-son, au dernier étage, sont en ogive; la tour est flanquée d'une tourelle ronde, en moellons, renfermant l'escalier. A l'intérieur, l'édifice est disposé en basilique à trois nefs; le chœur se termine en abside à trois pans. La nef se compose de cinq travées et est séparée des collatéraux par des colonnes toscanes à base octogone et supportant des arcades cintrées. On voit, dans le chœur, à droite : un triptyque du XVIe siècle, représentant le Christ en croix, avec volets retraçant le Portement de la croix et la Descente de croix; à l'autel de la Vierge, qui porte la date 1661, se trouve une Adoration des bergers. Les orgues sont dues au comte d'Auxy, qui a fait encore d'autres dons à l'église.

Dans le collatéral gauche se trouve, adossé à la muraille, un beau monument en marbre noir, disposé en forme d'arcade cintrée, sous laquelle reposent horizontalement deux statues, représentant un guerrier et son épouse; les têtes et les mains sont en marbre blanc. Au contour de l'arcade étaient disposés dix-sept écussons de marbre blanc, que l'on a tous arrachés, sauf deux, et dont quelques légendes seulement subsistent: « Provins, Reghele, N...., N...., Lathem, Wterswanen, Brant Daysau, N....; N..., Banst, N...., Ghistelle, N...., Corteback, Remeswale, Liere ». Au-dessus des statues se lit l'inscription : D. 0. M. | Cy Gisent Noble Ho(m)me Louis de Provins Sr de ce Lieu, | Bouckhout, Epshoven, etc | et Dame Louise van der Gracht | son Espouse, laquelle trépassa le 22 de iulette 1644. Ledit | Sr mourut le 2. de Xbre 1651. a fait enbelir ce(t)te Eglise de douze | Apostres, y, fondé un Chapelain M(aist)re Descolles et catechist, | une Lanterne ardante devant le St Sacment, et aultres | pieux légats. Le tout accomplit par messire Lancelot | de Baldoux Capne d'une Compagnie de cuirasses et | Sergeant Maior d'un terce de Cavaillerie Au nom de feu Dame | Catherinne de Provins sa Femme | Requiescant in pace.

Dans le pavement du même collatéral sont placées les deux épitaphes suivantes :

1° Icy gist Lancelot de Baldoux | qui fut Capitaine D'une | Compagnie de cuirasses | Sergeant mayor d'un terce | de Cavaillerie Lieutenant | Gouverneur de Villes et | Chasteaux de Tournay et Dame | Catharina de Provins, son Espouse | qui trépassa le 29 D'avril 1657 et | Le dit seigneur Trespassa le. | . d'octo. . . . Requiescat in pace.

2° D. O. M. Et. D. Virgini. S. | en la chappelle de n(ost)re dame gist le | corps darnout brant de grobbedo | nck escuier chef des armes seigneur | de court s' estienne. compatron avec | le prélat de villers de ceste eglise. et | danthoine son fils aisné qui mourut | point marrié devant son père com(m)e | fit Charles son second fils a inglestat | en la suite du conte de buren. item | elisabeth cloets sa femme est enterrée | a st gertrud a louvain. gist aussi en lasute | chappelle messirre cornille de lathem | chlr s(eigncu)r de court et de bouchoudt I compatron etcera chef des armes. | et dame barbe brant de grobbe(donck) fille | darnout sut son espouse dame de | court etcera. | au cueur devant le grand autel | repose le corps de mes. charles de | lathem ch(eva)l(ie)r s. de court et de | bouchoudt hom(m)e consulaire de la | ville de bruxelles. et escha(n)son de | lempereur Matthias, compatron etc. et | de dame jehanne schoof sac ompaigne | etcera lequel trespassa l'an MVICI (sic) XIX le | IX janv. les quels deux conjoints ont | fait ériger ceste pierre sepulchrale | et le tabercnacle du st sacrament | lan XVICXVIII.

On conserve dans la sacristie un beau calice, de style renaissance, avec l'inscription : Sumptibus Eccl(esi)æ Curiæ Sti-Stephani, et une châsse curieuse. Cette châsse a la forme d'un édicule, de 59 centimètres de longueur sur 0.27 de largeur et 0.40 de hauteur : elle est ornée d'une niche à statuette à chaque extrémité et de trois niches à chaque face latérale. A l'un des bouts se voit saint Etienne, surmonté, an pignon, de Dieu le Père; à l'autre extrémité est une croix-reliquaire, avec les instruments de la Passion et l'inscription : « Inri. De la vray croyx de dieu ». A l'une des faces latérales sont placés saint Paul, saint Etienne et saint Pierre; à l'autre, saint Laurent, saint Etienne et sainte Gertrude. Les statuettes, les archivoltes, le toit sont en argent; la crête, les rampants à crochets, le réseau des arcades, les colonnettes sont en cuivre doré. Les reliques que contient cette châsse furent recueillies à Rome par Henri De Coster ou Costerius, doyen de Berg-op-Zoom, écolâtre de Bruxelles, dans les catacombes, les cryptes d'église, les cimetières et d'autres lieux qu'il visita successivement. De Coster obtint ensuite du pape Clément VIII un bref daté du 5 novembre 1599 et accordant des indulgences aux églises dans lesquelles ces reliques seraient exposées à la vénération des fidèles. De retour en Belgique, il en fit don à Charles de Lathem, seigneur de Court, et â sa femme Anne Schoofs, et, à sa prière, le légat apostolique, Octave, évêque de Tricaria, détermina les indulgences dont jouiraient les fidèles qui viendraient honorer les reliques (acte daté de Gand, le 7 juillet 1604). L'église de Court ayant été gratifiée des reliques, Coster déclara que les indulgences s'obtiendraient le 26 décembre ou jour de Saint-Etienne, jour auquel les reliques avaient été exposées en public pour la première fois, et le quatrième d'août, jour de la dédicace de l'église.

Dans la tour se trouvent deux cloches, datées de 1599, et dont l'une porte : «anno 1599 | du temps sr jan pavl cvre de covrt s estienne», et plus haut : «sancto bonaventvre ora pro nobis m.f.r.c (me fecerunt recudi ?)». Non loin de l'église s'élève un calvaire, où on lit cette inscription : « Souvenir de la mission donnée par les R. P. du S. Rédempteur. 1836. O vous qui passez, voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Dix mille ans d'indulgence applicables aux défunts, pour ceux qui, prosternés devant cette croix, réciteront cinq pater et ave ».

Près de la ferme de Sart-Messire-Guillaume, au bord d'un chemin creux, s'élève une chapelle qui date de la fin de la période ogivale. Ce petit temple a la forme de basilique à une nef; le chœur est disposé en abside à trois pans et reçoit le jour par quatre fenêtres ogivales; la nef n'en compte que deux, qui ont conservé leurs meneaux trilobés. Sous le chœur règne un caveau sépulcral, dont l'entrée a été murée. Le maître-autel porte les dates 1060-1813; le bas autel de gauche ou autel Saint-Antoine, celles de 1637-1844; le bas autel de droite ou autel de la Vierge, celles de 1640-1844. On lit dans la nef cette épitaphe : Cy gist Jan de Roly fils | ainez de monsr Jacq(ue)s de | Roli Sr de Wolt âgé | de wict ans qui trepasa | le 14 doctobre 1627 | Prie Dieu pour so(n) ame.

Suivant la tradition, cette chapelle aurait été bâtie vers l'an 1550, par messire Joachim de Termonde, seigneur de Sart. Cependant les successeurs de Joachim, en 1787, ne possédaient aucun titre qui attestât leurs droits et ce n'étaient pas eux qui conféraient le bénéfice annexé à la chapelle. Ils payaient cependant 126 florins, par an, au desservant, qui célébrait le dimanche une messe, avec instruction pastorale, et disait, en outre, deux messes par semaine, en mémoire des seigneurs décédés. La chapelle même possédait une maison, 7 1/2 bonniers de terres, 25 verges de prairie et 2 bonniers de bois, le tout produisant un revenu de 142 florins. Dès 1511, ce bénéfice existait; à cette époque, on en évaluait le revenu à 6 muids d'épeautre et ses charges ne consistaient qu'en une messe par semaine. Bien que la chapelle du Sart ne soit pas reconnue, un vicaire de Court y célèbre régulièrement l'office divin.

Il y avait jadis, à Beaurieu, une chapelle de Saint-Lambert, avec une chapellenie, qui était à la collation de la dame du lieu. On en portait les revenus : en 1511, à 4 muids d'épeautre; en 1787, à 56 florins; les charges consistaient; en 1511, en une messe; en 1787, en trois messes par semaine. Avant 1858, on voyait encore, à Noirhat, quelques restes d'un ancien couvent, d'une abbaye, comme on le dit vulgairement, qui a subsisté en cet endroit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au XIIIe siècle, Neerhain ou Noirhat avait une chapelle et un béguinage. La chapellenie de Neerhain est citée, en 1225, parmi les bénéfices auxquels la chanoinesse de Nivelles, Alide de Henripont, fit des legs, et, en mai 1259, nous voyons le chapelain de Neerhain, Barthélemi, désigné, de concert avec Égide, curé de Ways, et Arnoul, vicaire perpétuel de Mousty, pour décider une contestation qui s'était élevée entre l'abbaye d'Aywières, d'une part, et les religieuses de Sainte-Marie, de Soissons, de l'ordre de saint Benoît, et les maître et frères de l'hôpital (ou Hospitaliers), d'autre part, à propos de la dîme de quelques terrains qui avaient été récemment défrichés aux frais de ces derniers. La chapellenie de la Vierge à Neerhain est mentionnée, en 1511, comme possédant en terres et en dîmes un revenu de la valeur de 10 muids d'épeautre et comme chargée de deux messes par semaine. Plus tard, ses biens reçurent probablement une autre destination.

Quant au béguinage, il figure dans le testament de René, écolâtre de Tongres, qui lui légua une rente annuelle de 10 sous, en 1267. Ce couvent disparut, mais, à quelle époque ? Probablement avant le XVe siècle, car, lorsque Blondeau, écrivait, il y avait 200 ans qu'on ne citait plus, à Neerhain, qu'une chapelle; et les vieillards ne connaissaient que par la tradition l'existence du couvent. Ce dernier, disait-on, avait été détruit dans une guerre, et les religieuses étaient mortes ou parties pour l'étranger. De nos jours, on raconte qu'une religieuse apparaît dans les ruines, de temps à autre. Jusqu'en 1858, on a vu des dalles et d'autres matériaux dans un verger peu éloigné de la papeterie de Noirhat et voisin d'un cabaret qui portait pour enseigne : A l'abbaye de Noirha; ils formaient un tas que M. Puissant fils employa à construire une maison au même endroit et dans lequel on découvrit plusieurs objets religieux. En 1833, un ouvrier qui bêchait ce terrain trouva une pièce d'argent, de la grandeur d'une pièce de 5 francs, à l'effigie du roi d'Espagne Philippe II.

Le recensement de 1526 mentionne l'existence de deux hôpitaux ou hospices, à Court : l'un était probablement établi à Noirhat, et l'autre à le Maladrerie qui a laissé son nom à un champ voisin de la Ferme du Chênoit,

Les revenus des pauvres consistaient : en 1666, en 22 muids de seigle; en 1787, en 370 florins 18 sous. Le 16 juillet 1834, le bureau de bienfaisance fut autorisé à plaider pour obtenir la délivrance du legs que lui avait fait, le 23 mars 1831, le curé de Villers-la-Ville, Jean-François Gautot, ancien récollet, legs qui comprenait 28 bonniers de terres, situés à Court, à Baisy et à Bousval. Il est probable que le testament du curé Gautot n'a pas été exécuté en entier, car les pauvres de Court ne possèdent que 15 hectares 96 ares.

Le budget du bureau de bienfaisance, pour l'année 1859, a été fixé comme suit: